| HMA-9500mkⅡ. 32台目 修理記録 |

| 平成19年5月15日持込 平成22年1月28日完成 |

| 注意 このAMPはアースラインが浮いています。 AMPのシャーシにSPの線(アース側)やプリAMPのアースもも接続してはいけません。 RL-SPのアース線も接続(共通)してもいけません、+-の撚りのあるのも使用出来ません。 又、DC(directconnection)入力が可能ですが、絶対に使用しないこと=ここ参照 この「HMA-9500mkⅡ. 32台目」は、過去の「HMA-9500mkⅡ.40台」及び「HMA-9500. 25台」の頂点に立つ優等生です。 過去に大きな事故や故障が無く、終段FET(電界効果トランジスター)が最高の状態の為です。 |

A. 修理前の状況

F. 修理費込み販売価格 250,000円 販売済み S. HITACHI Lo-D HMA-9500mkⅡ の仕様(マニアルより) |

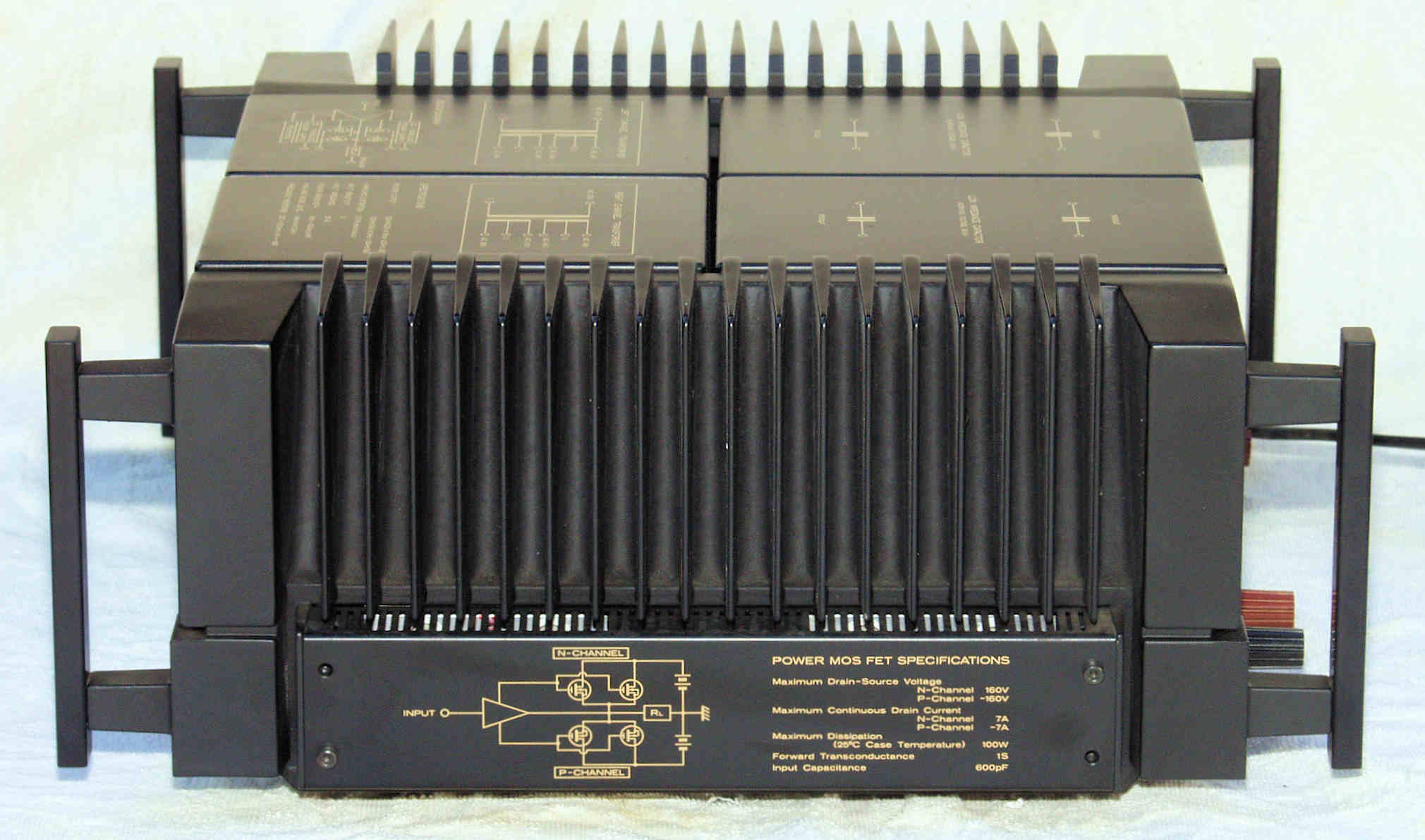

| A. 修理前の状況 A11. 外観・点検中 前上から見る |

|

| A12. 外観・点検中 前から見る |

|

| A13. 外観・点検中 右から見る。 FET(電界効果トランジスター)ケース止めネジは付属します。 |

|

| A14. 外観・点検中 後から見る |

|

| A15. 外観・点検中 左から見る。 FET(電界効果トランジスター)ケース止めネジは付属します。 |

|

| A16. 外観・点検中 上から見る。 |

|

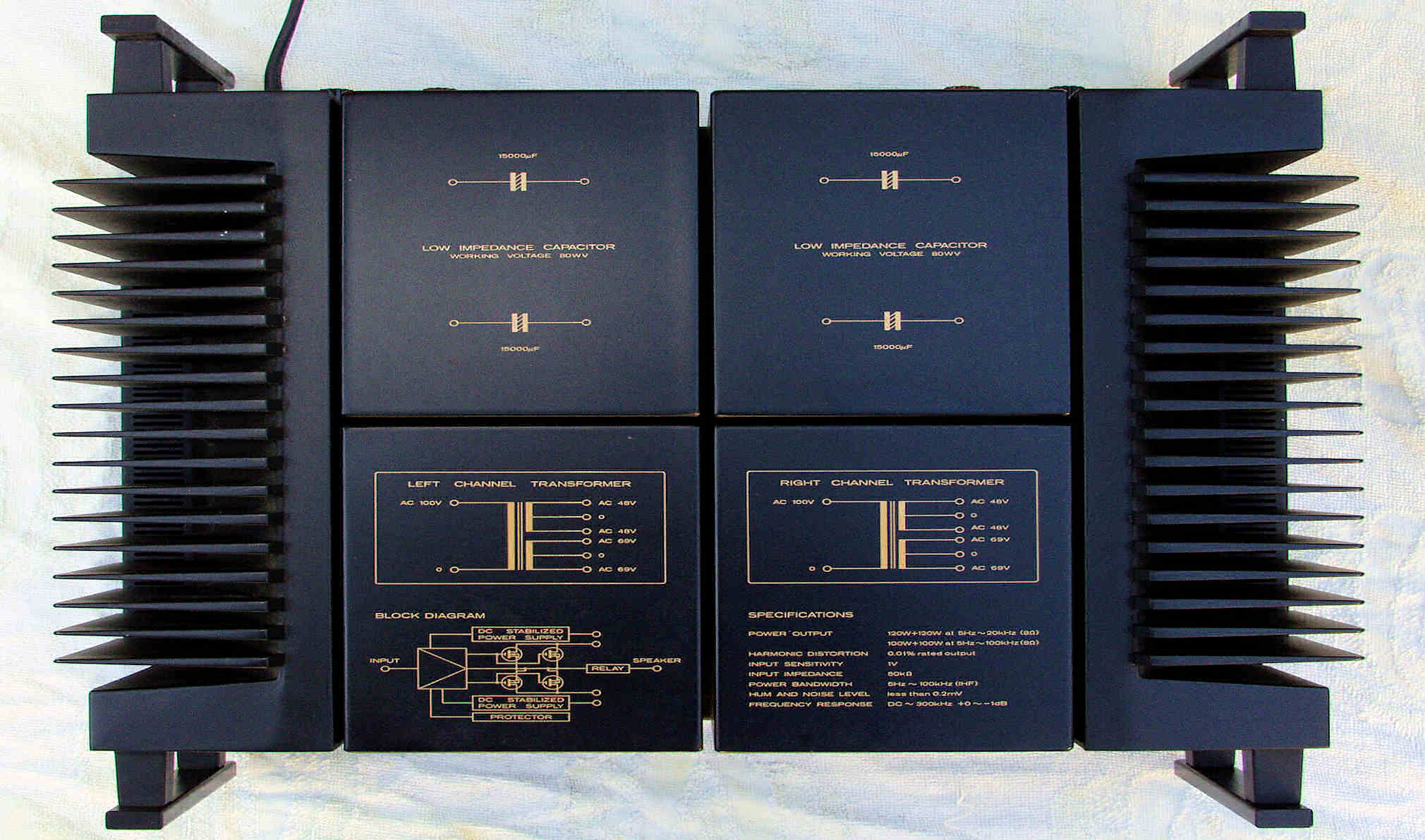

| A21. 外観・点検中 下前から見る |

|

| A22. 外観・点検中 下右から見る |

|

| A23. 外観・点検中 下後から見る |

|

| A24. 外観・点検中 下左から見る |

|

| A22. 外観・点検中 下から見る |

|

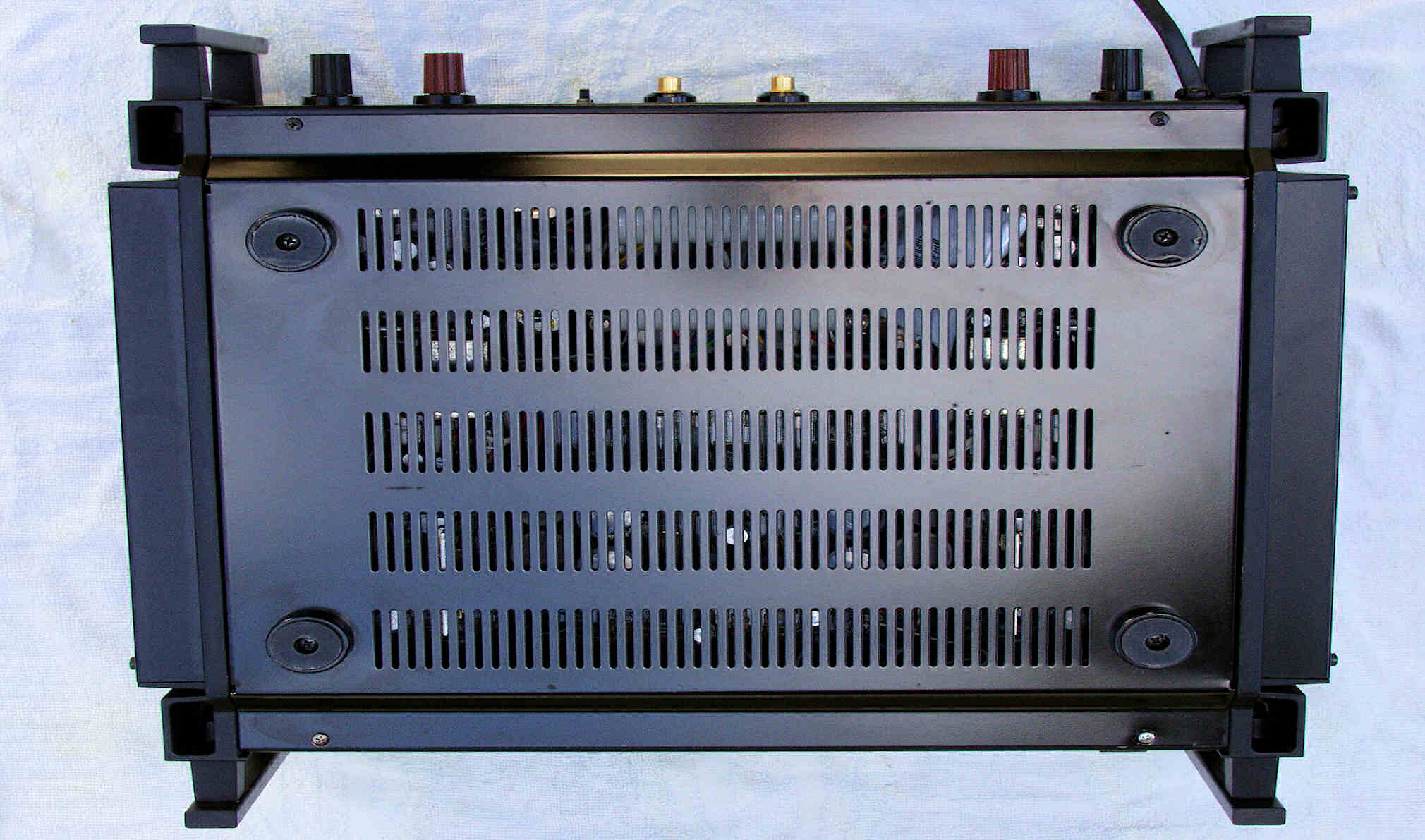

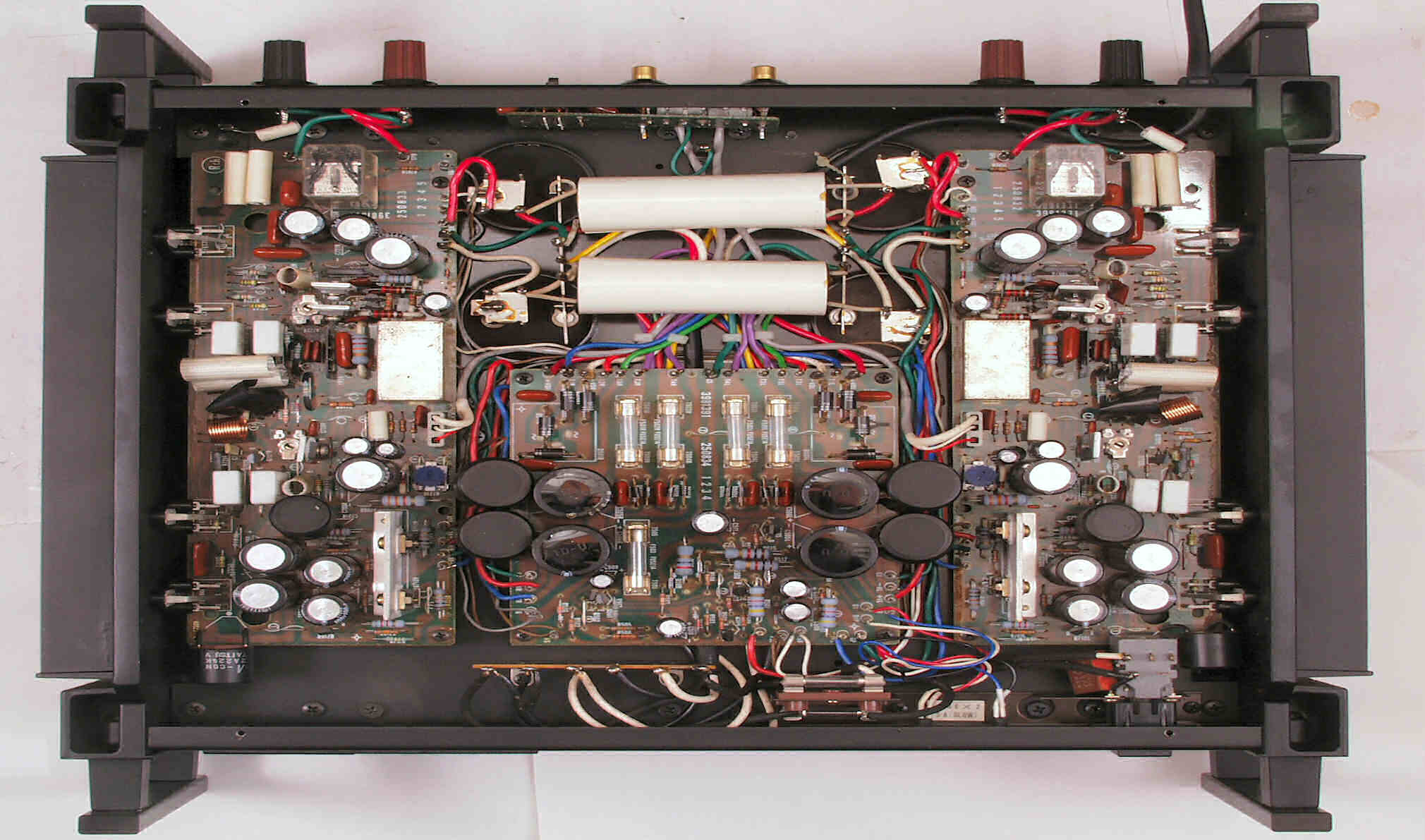

| A31. 点検中 下から見る |

|

| A32. 点検中 Rドライブ基板 電解コンデンサーのビニールのむけは少ない |

|

| A33. 点検中 Lドライブ基板 電解コンデンサーのビニールのむけは少ない |

|

| A34. 点検中 電源基板 |

|

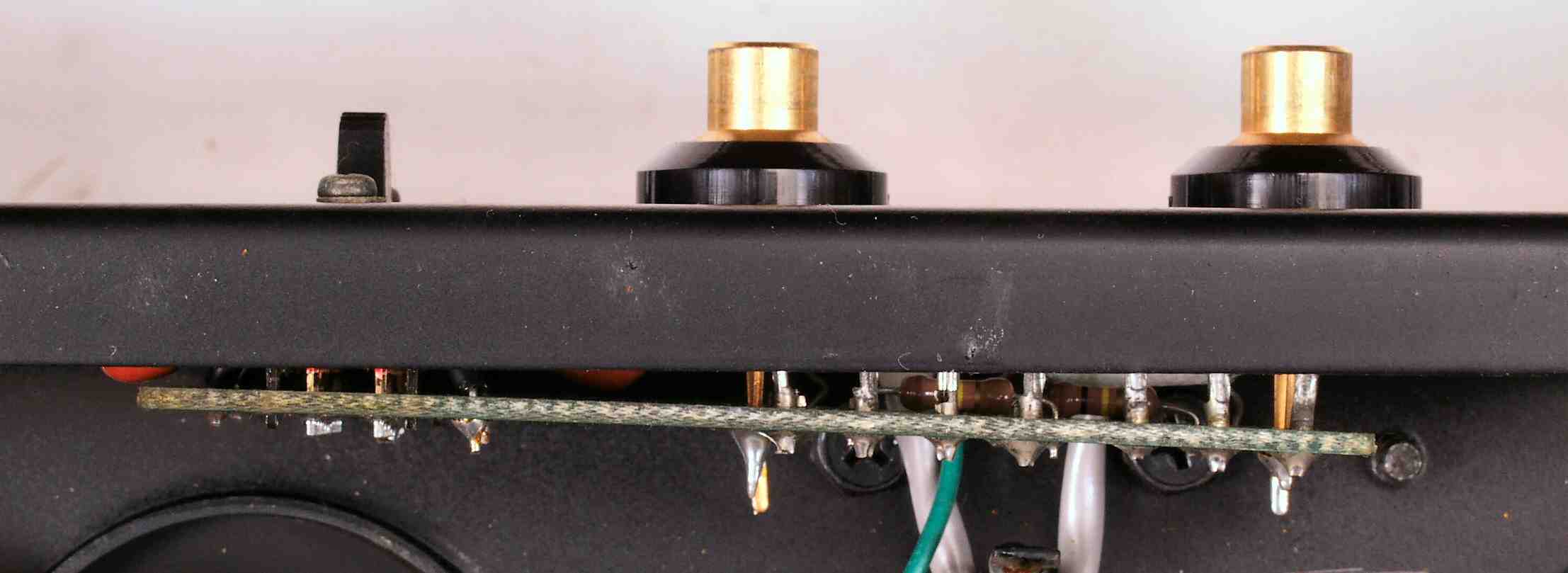

| A41. 点検中 入力RCA端子基板が曲がって取り付け |

|

| A42. 点検中 電源トランス詰物の色が白いので、通電時間は短い。 |

|

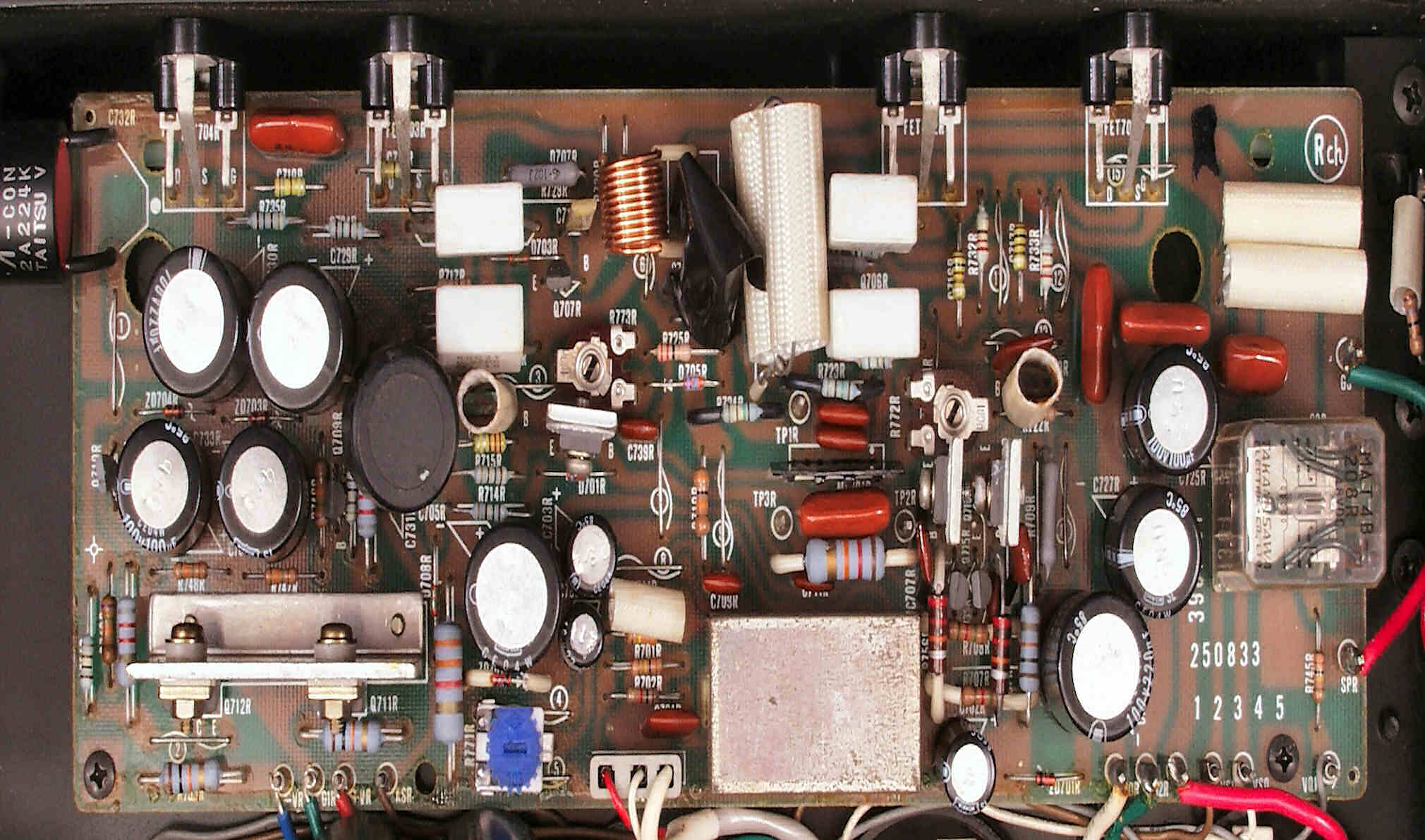

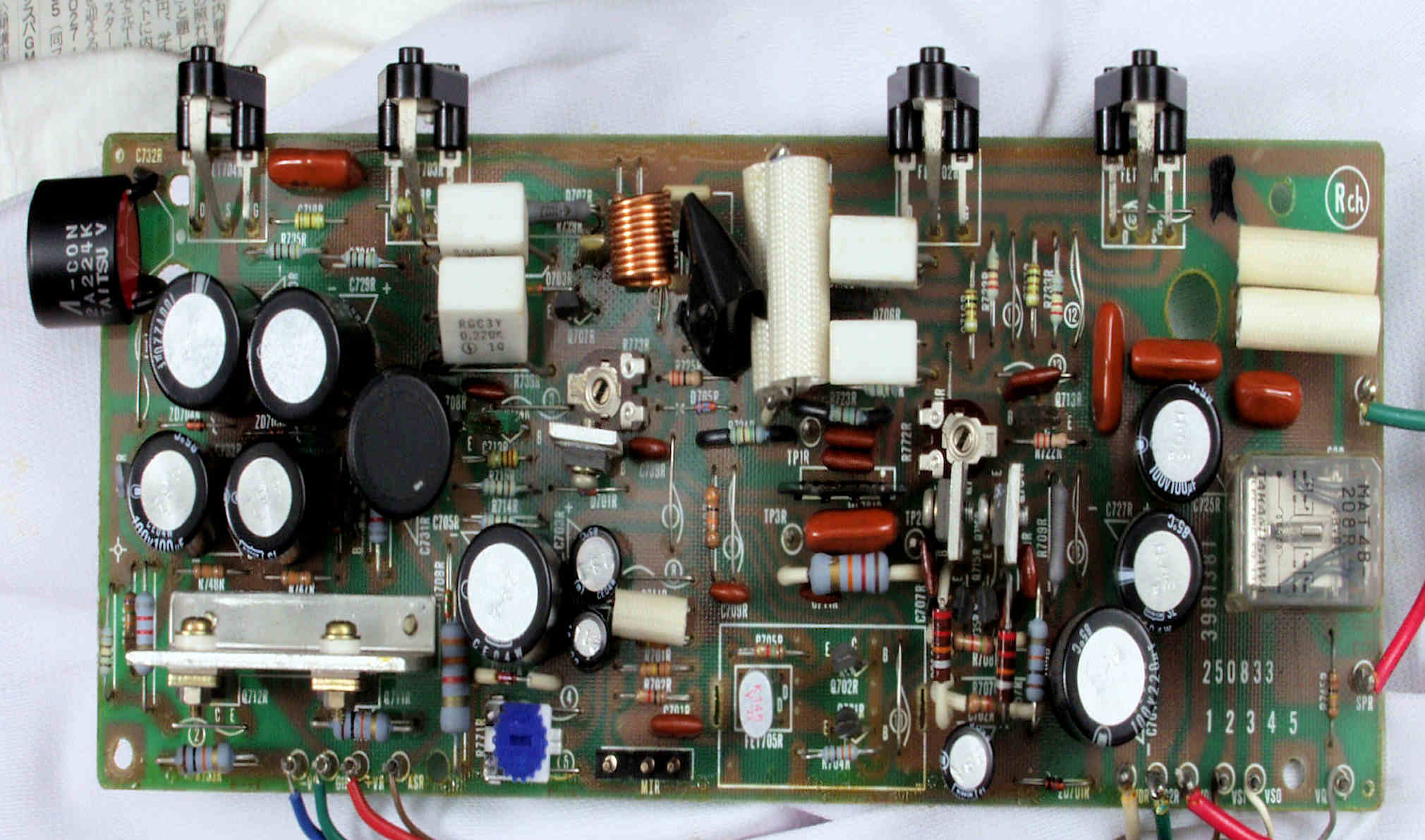

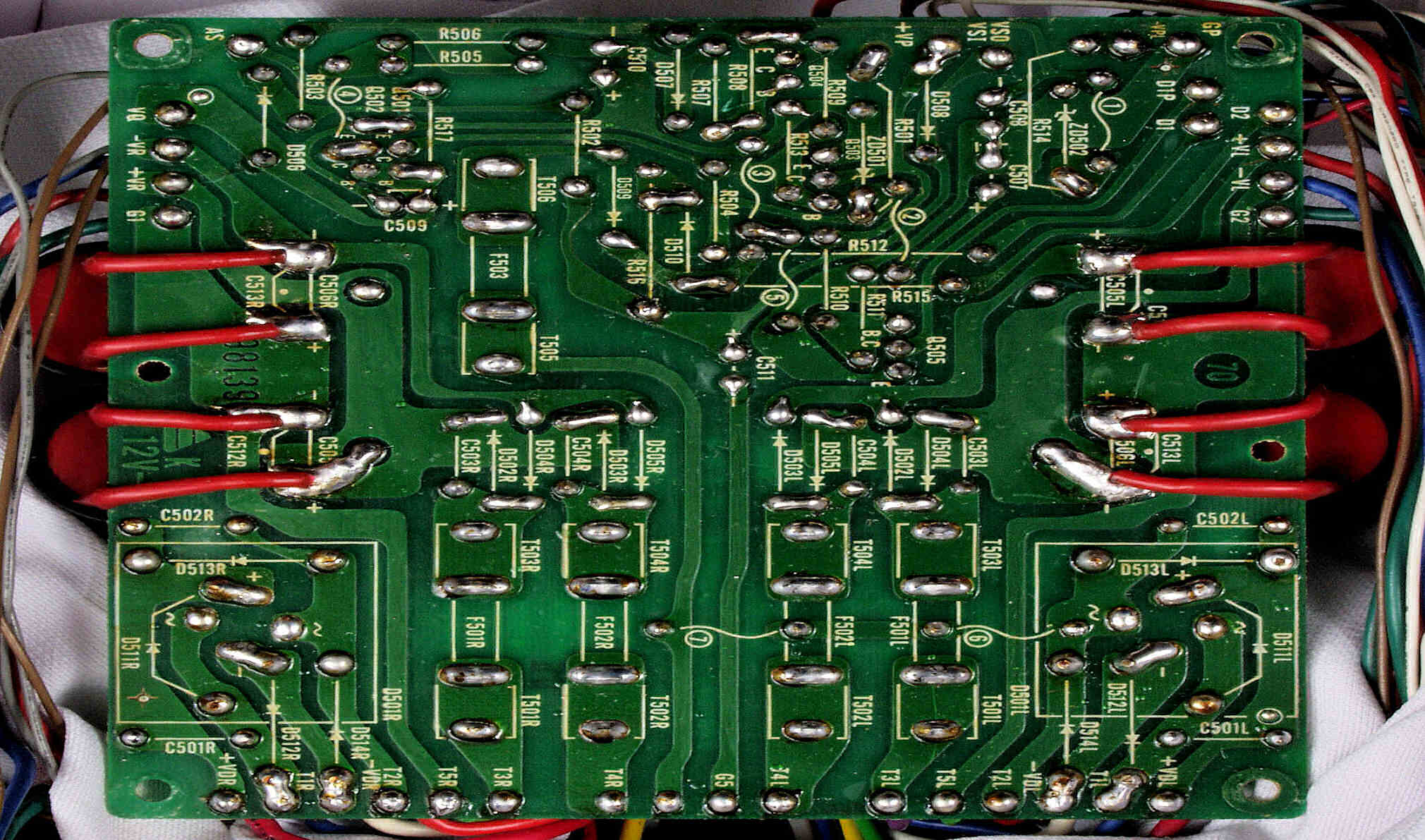

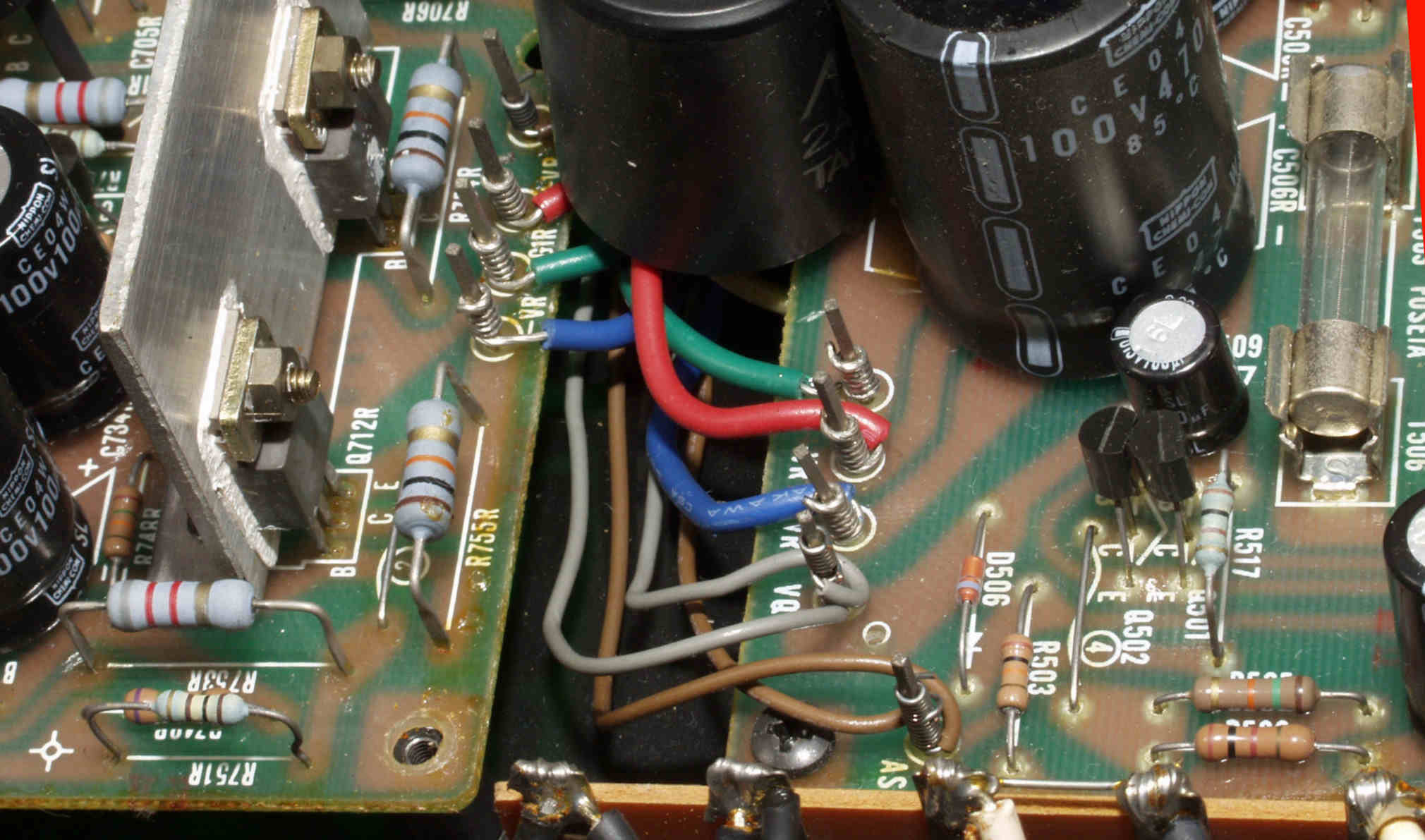

| C. 修理状況 C11. 修理前 R側ドライブ基板 |

|

| C12. 修理後 R側ドライブ基板 初段FET(電界効果トランジスター)、バランス・バイアス調整用半固定VR3個、SP接続リレー交換 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー11個交換 |

|

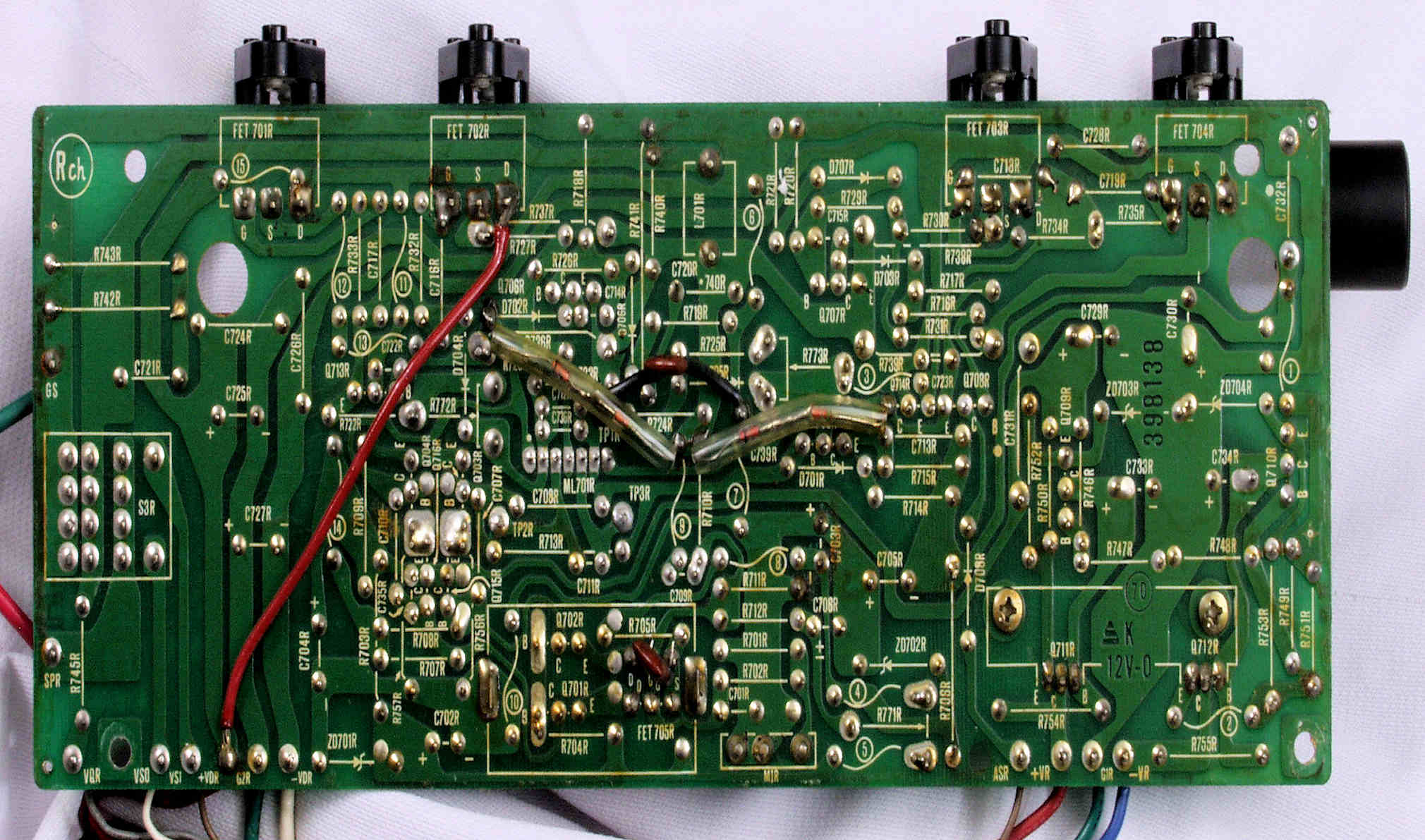

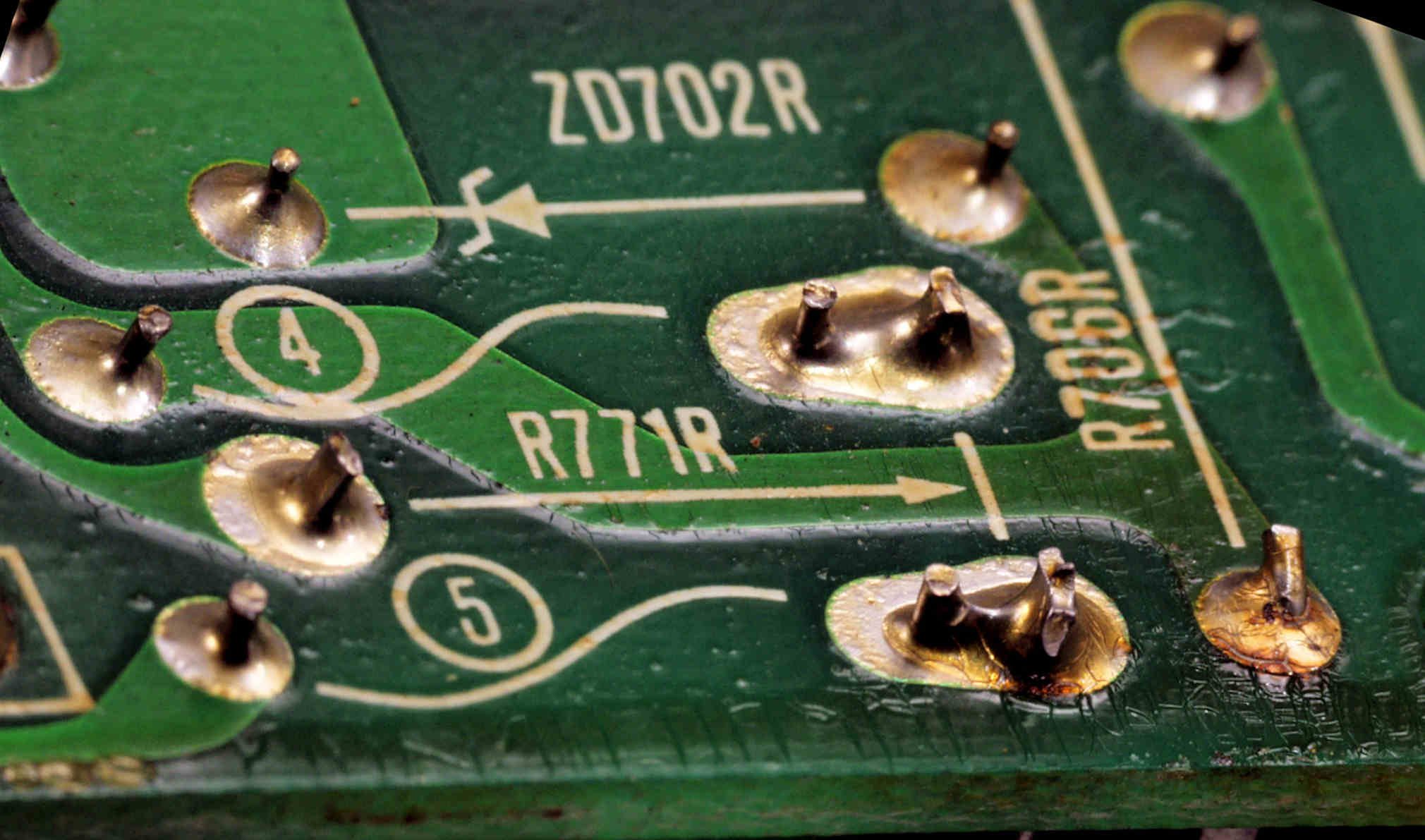

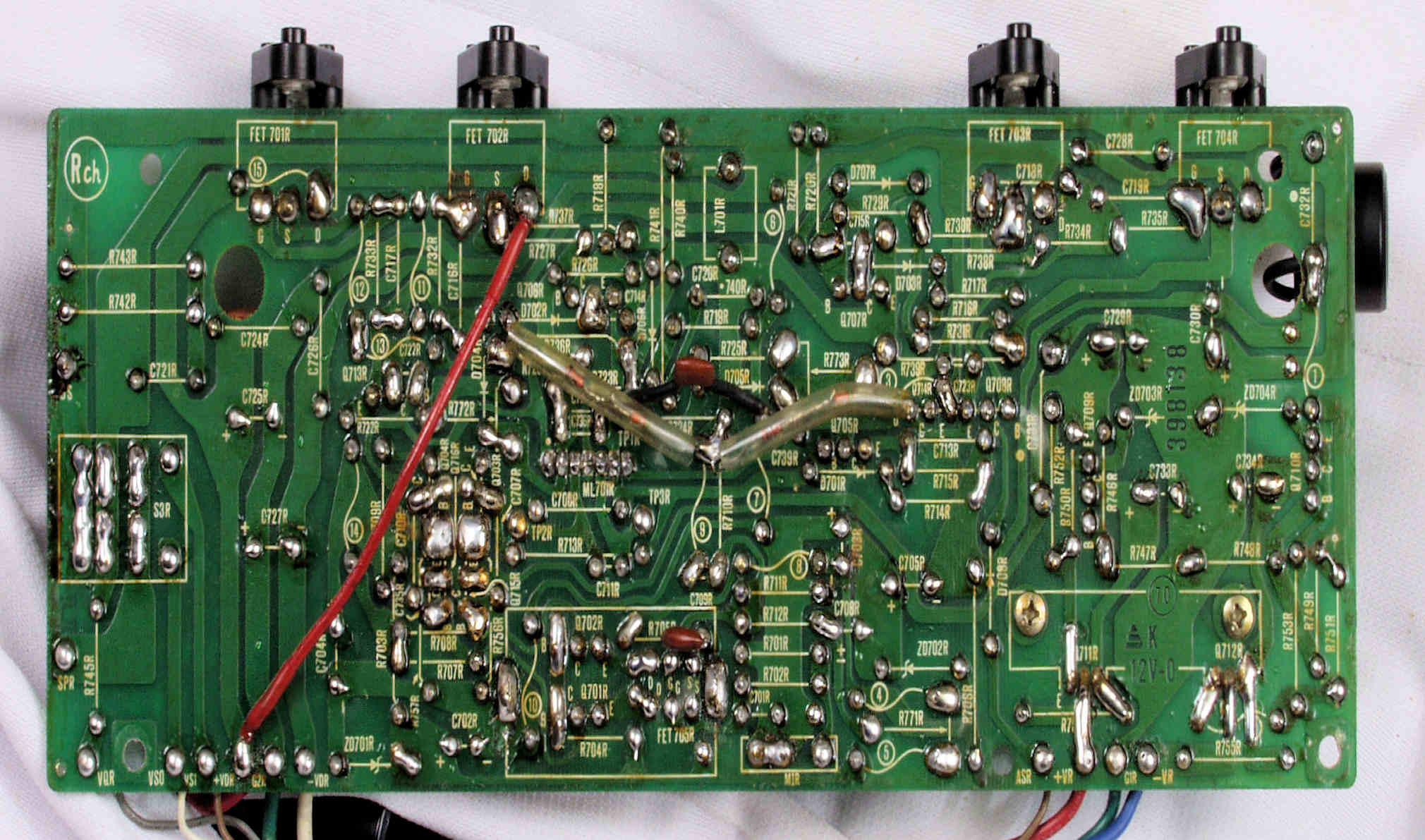

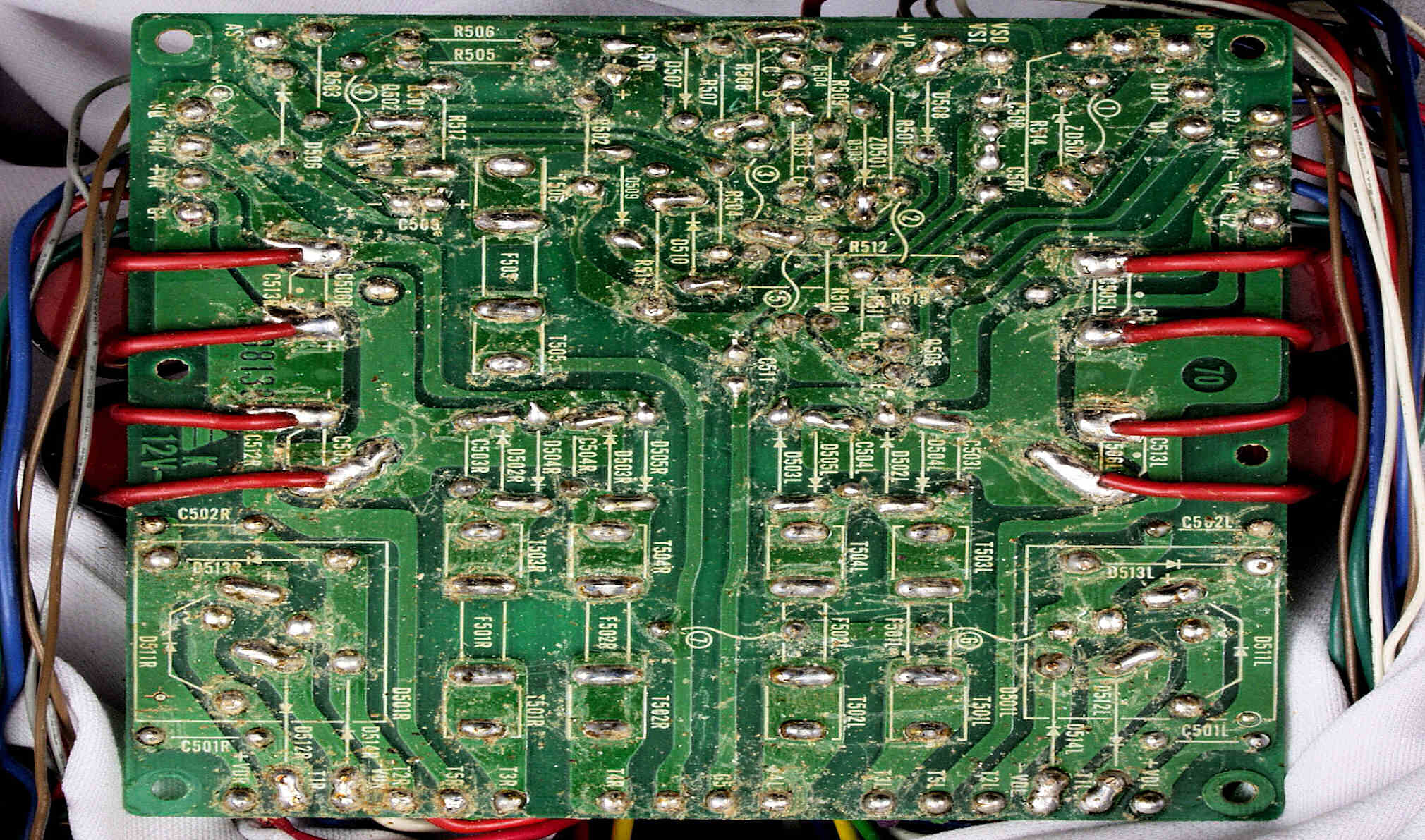

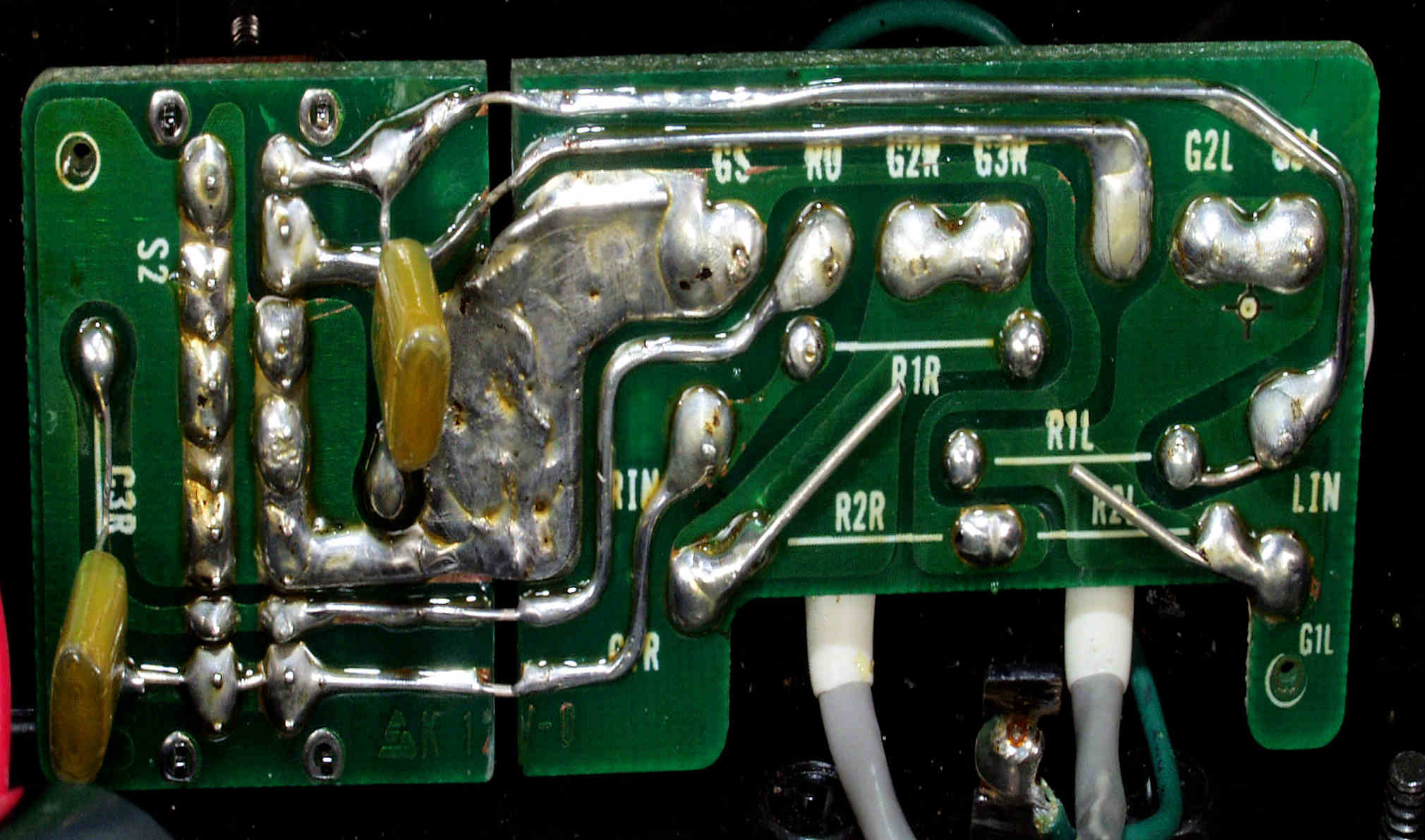

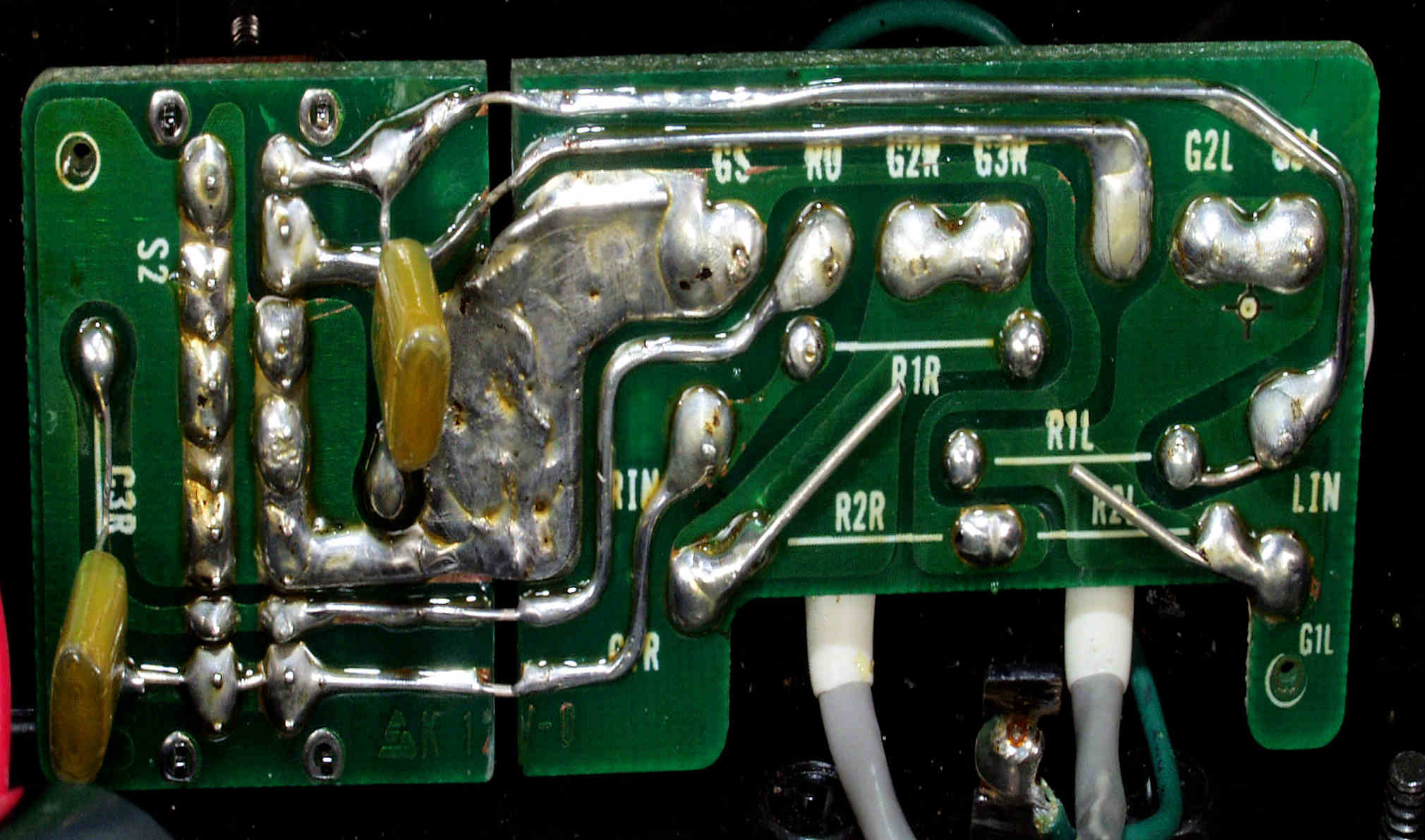

| C13. 修理前 R側ドライブ基板裏 |

|

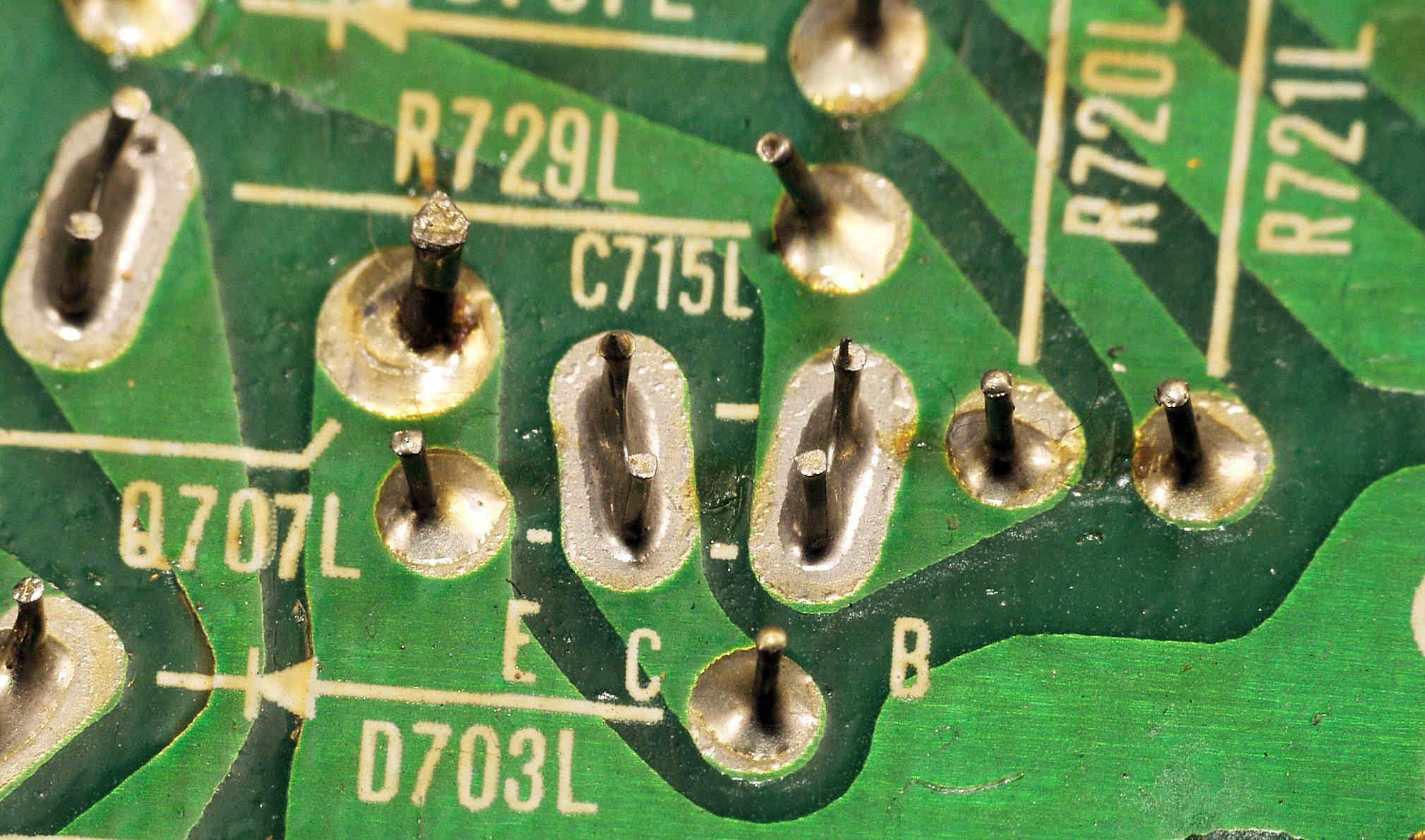

| C131. 修理中 R側ドライブ基板裏、不使用電極ですが、穴あきは半田不良では最悪。 |

|

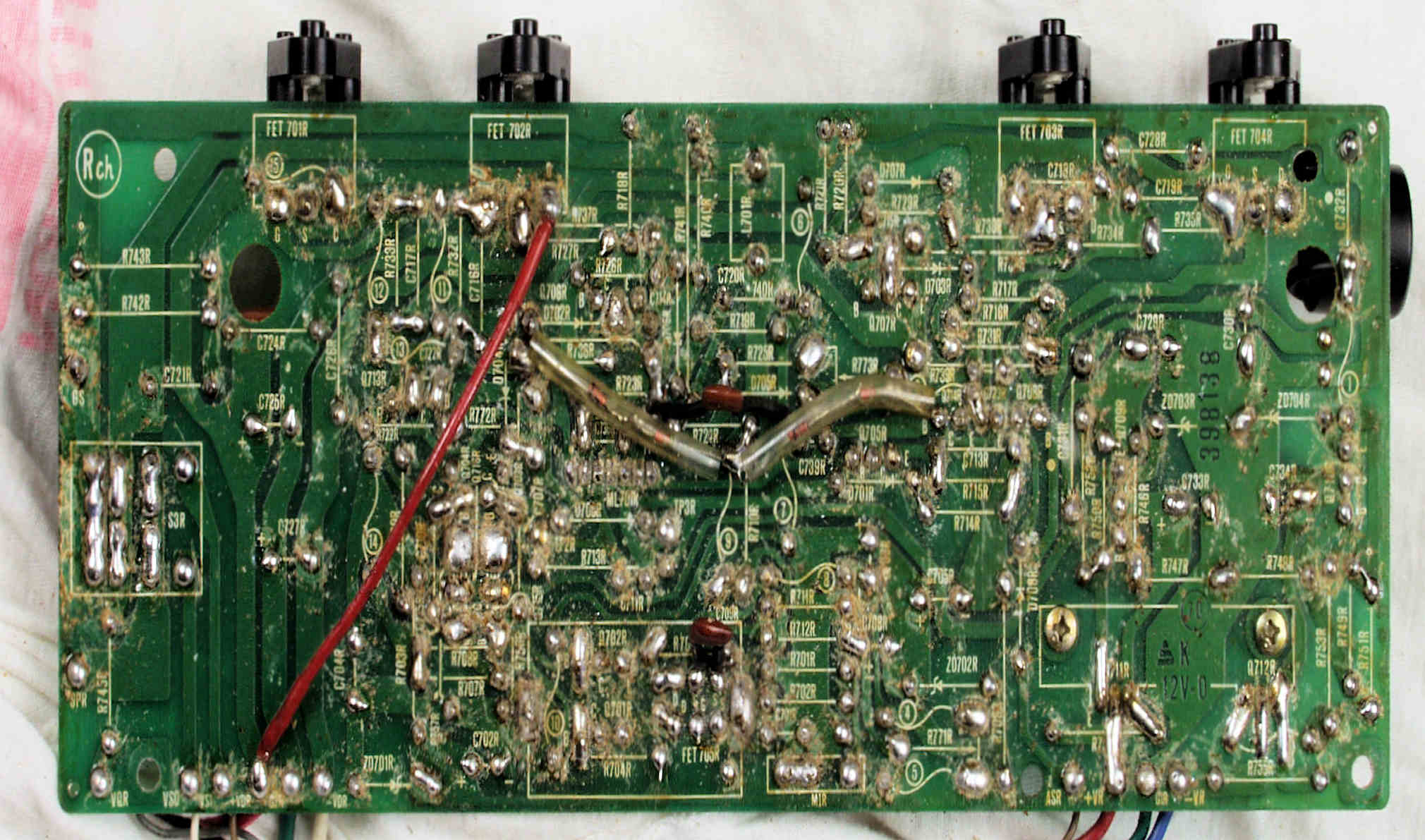

| C132. 修理中 R側ドライブ基板裏、半田槽の半田が高すぎる為、どぶ付け半田なので、のりが少ない。 |

|

| C133. 修理中 R側ドライブ基板裏、半田玉。 |

|

| C134. 修理中 R側ドライブ基板裏、のりが少ない。 |

|

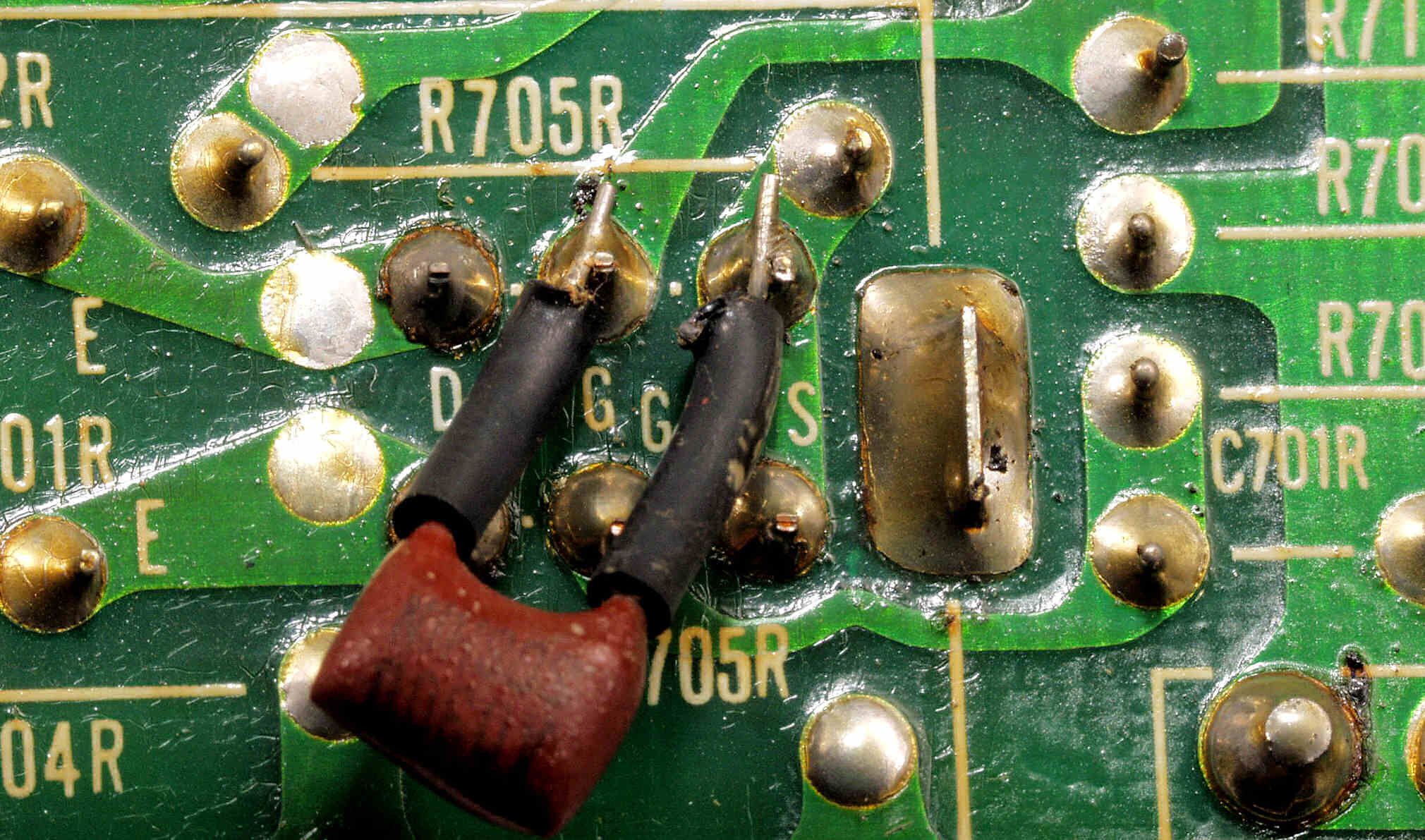

| C135. 修理(半田補正)中 R側ドライブ基板裏、 レジストを剥がし、半田糊代を広げる。 |

|

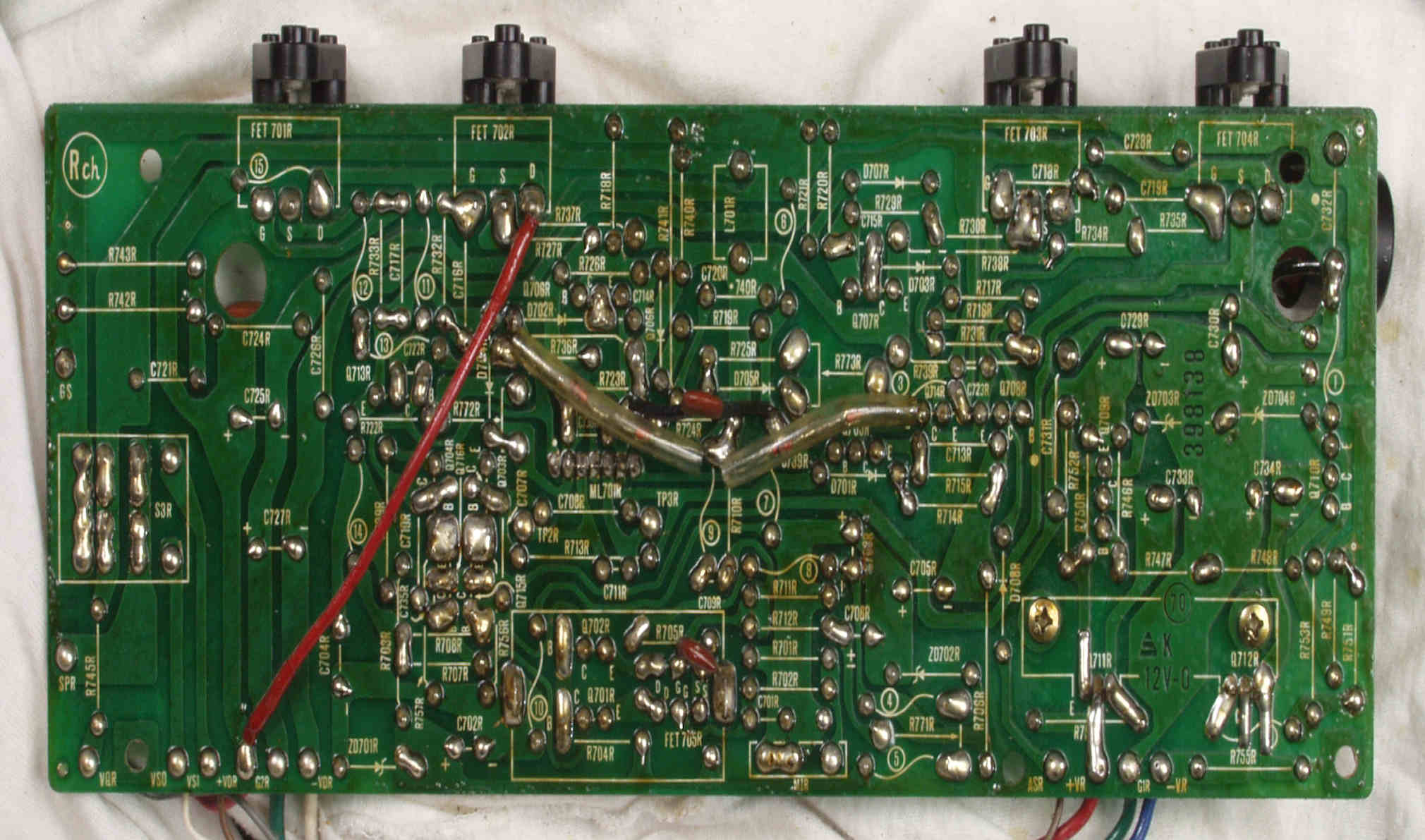

| C14. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す 普通はこれで完成 |

|

| C15. 修理中 R側ドライブ基板裏 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 |

|

| C16. 完成R側ドライブ基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 |

|

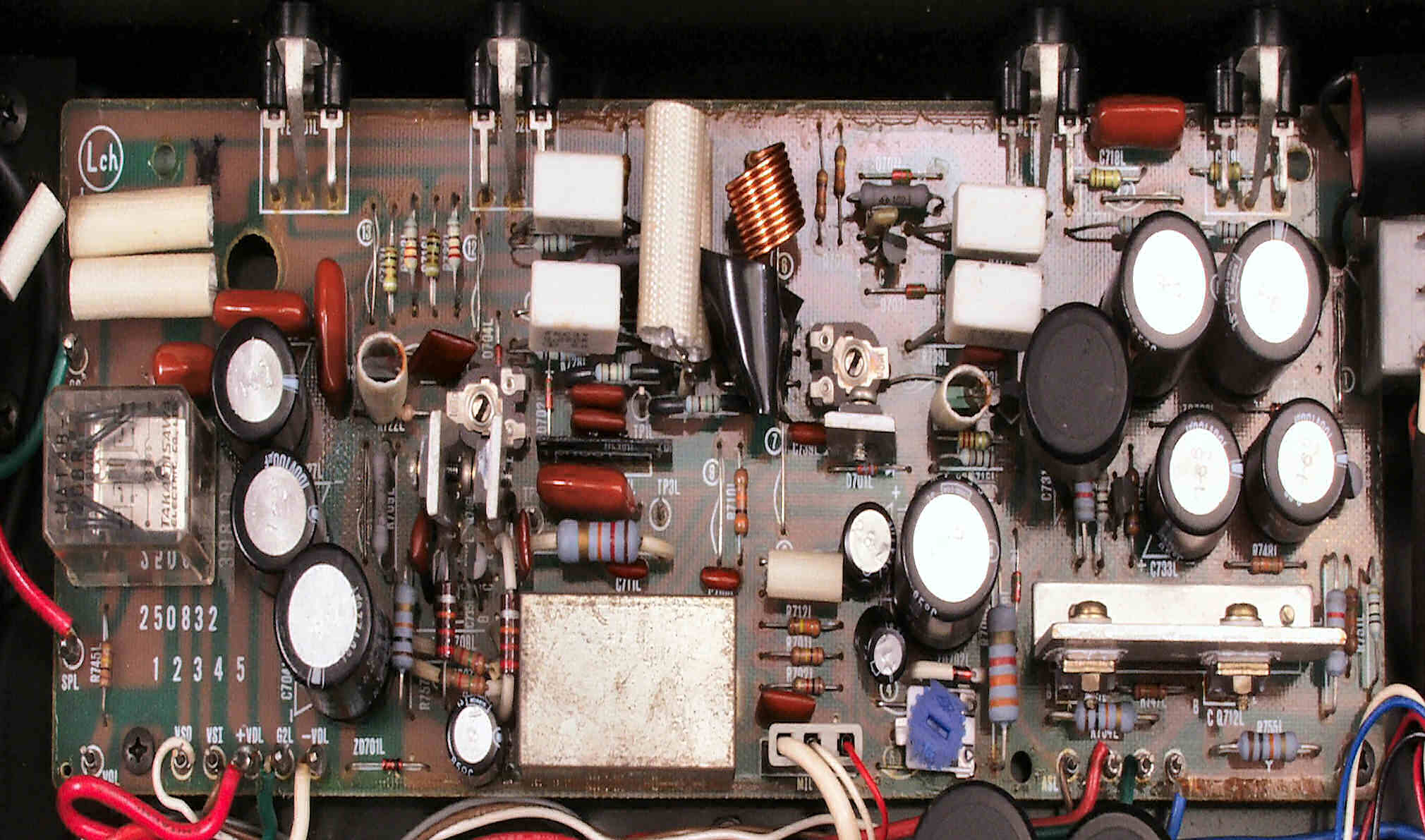

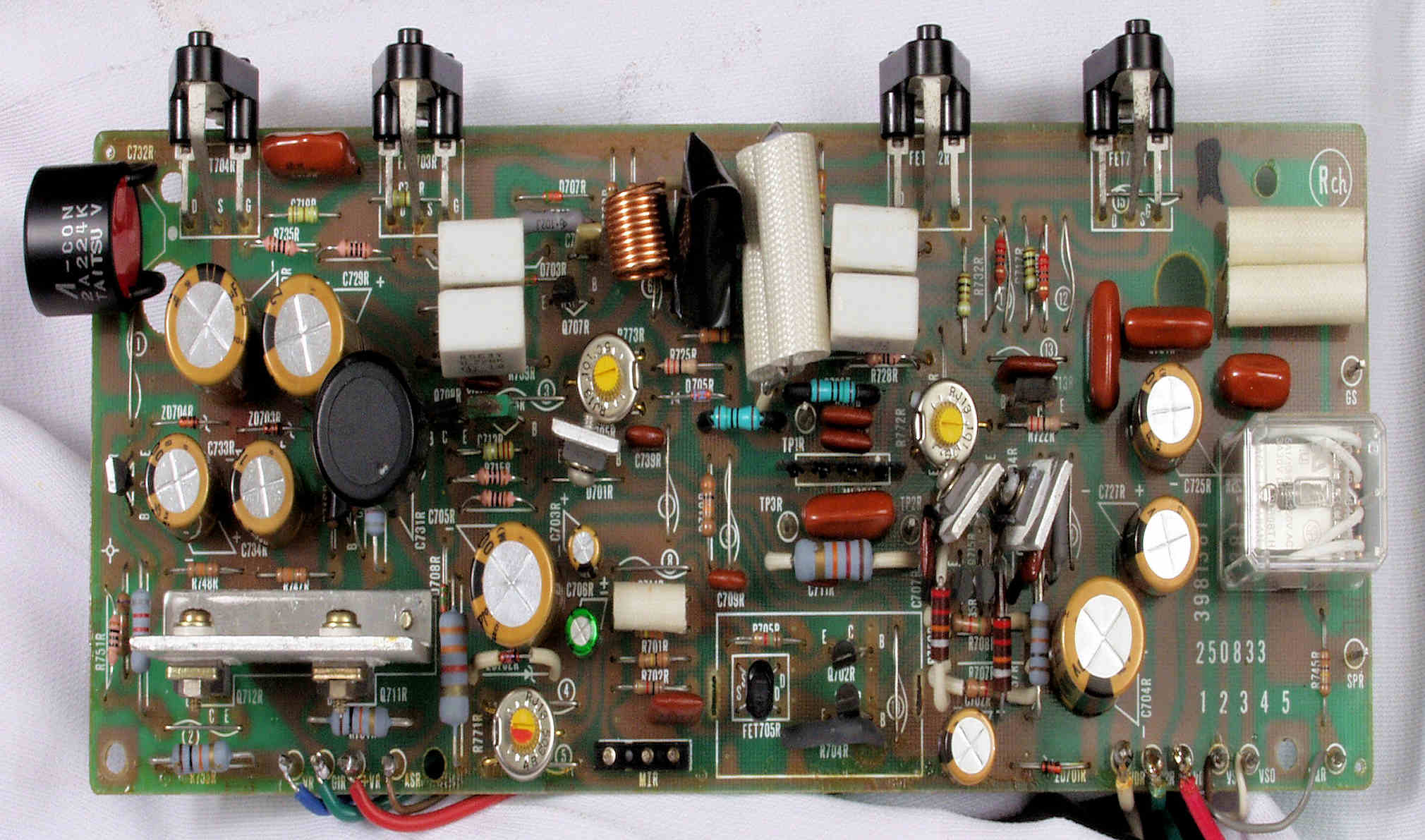

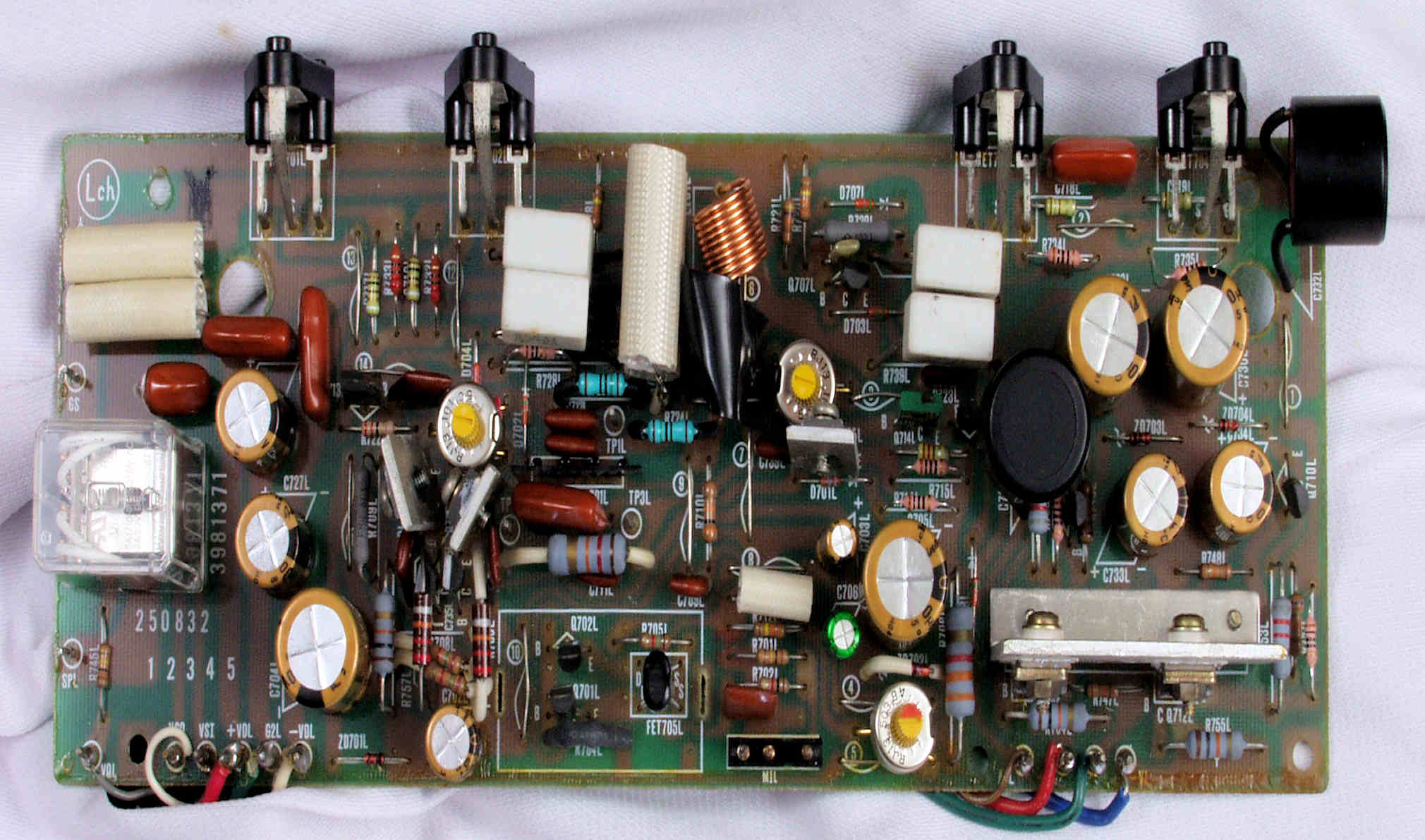

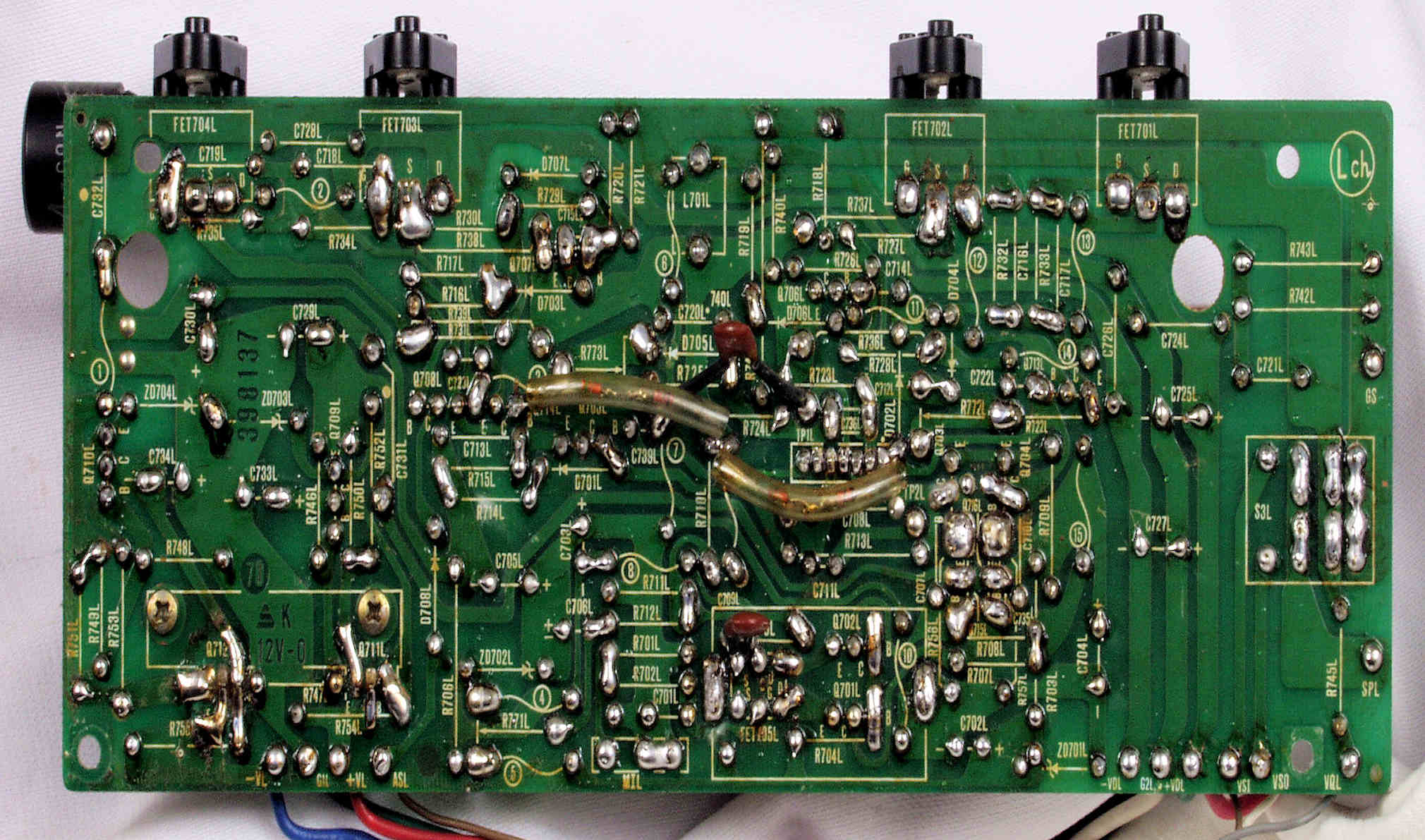

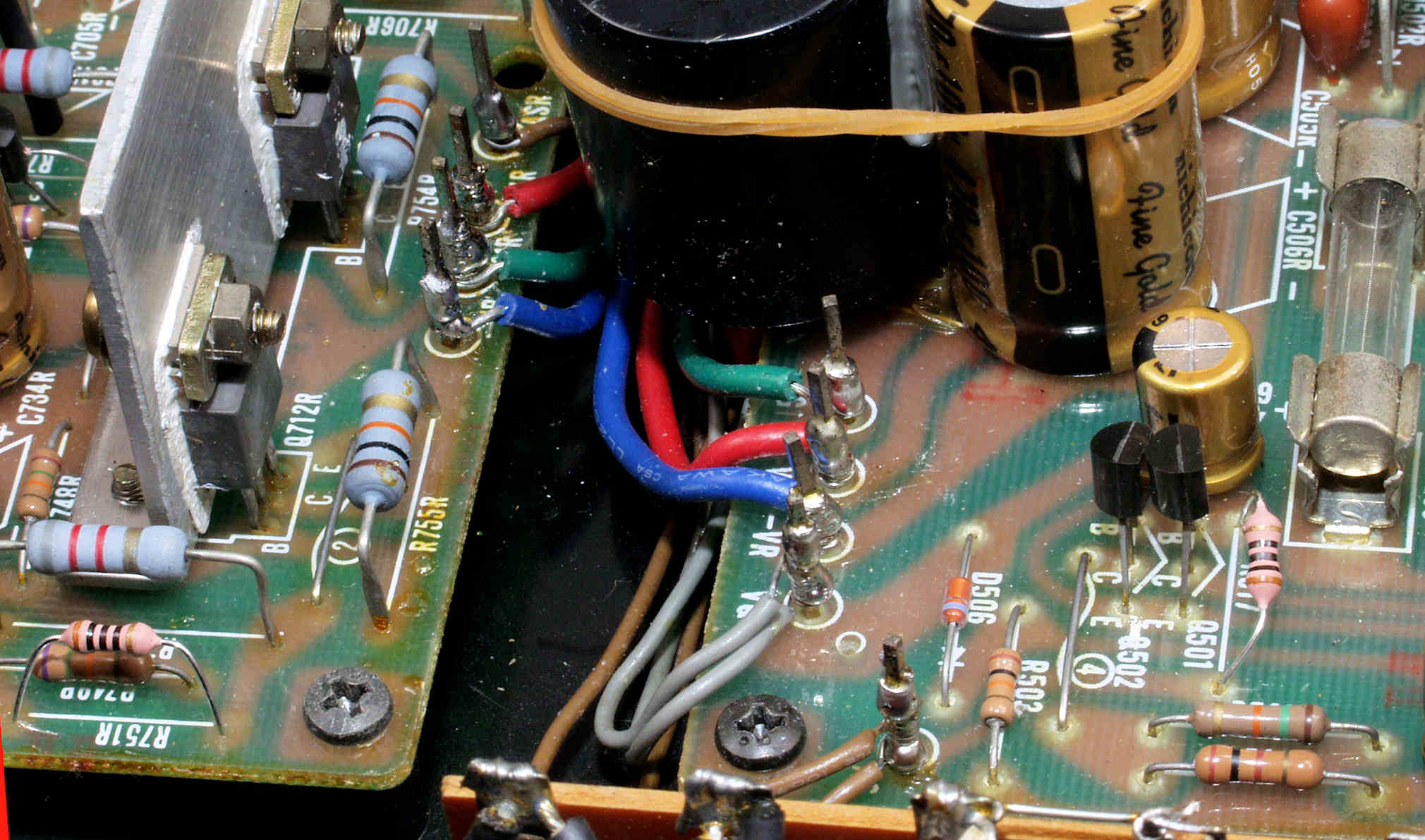

| C21. 修理前 L側ドライブ基板 |

|

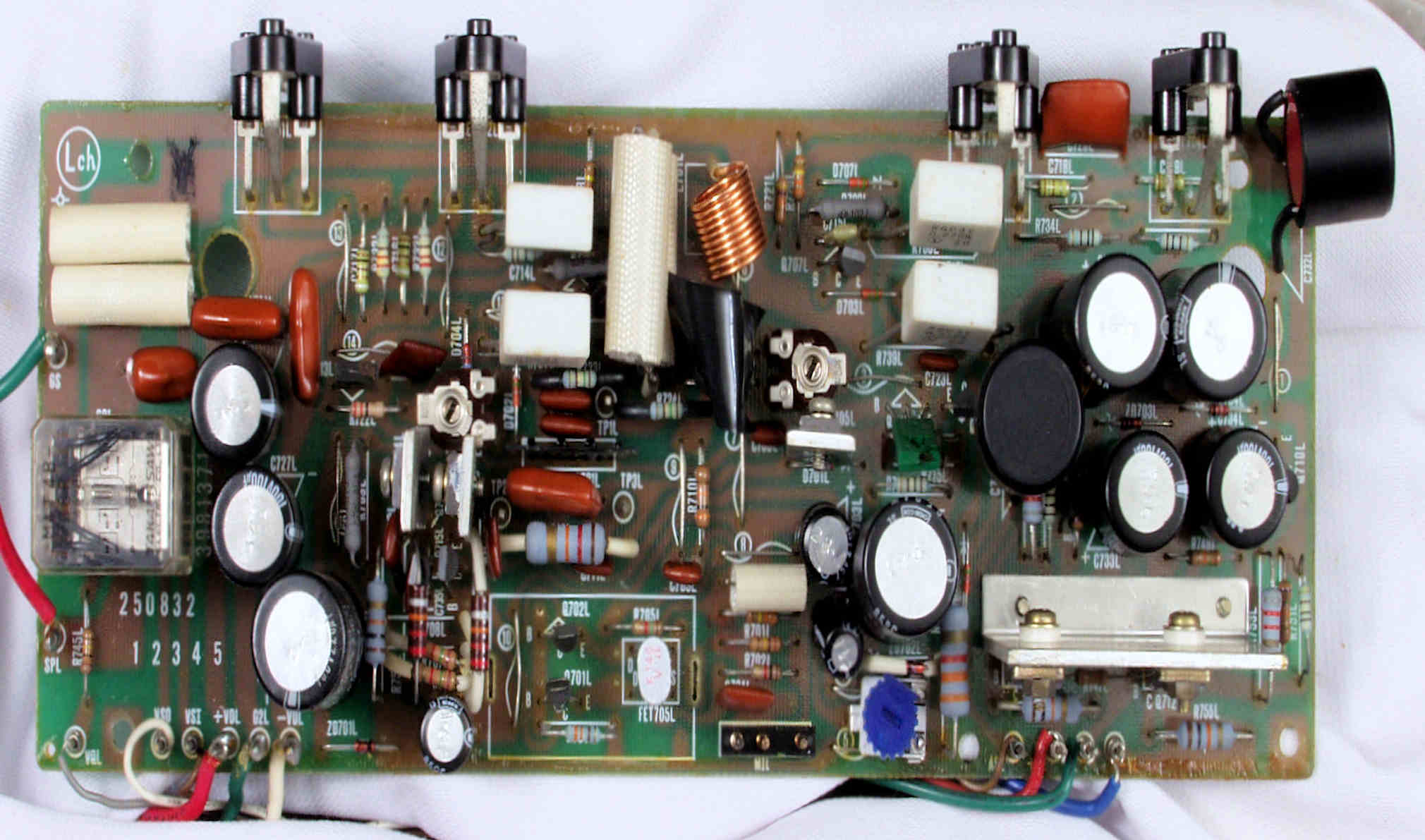

| C22. 修理後 L側ドライブ基板 初段FET(電界効果トランジスター)、バランス/バイアス調整用半固定VR3個、SP接続リレー交換 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー11個交換 |

|

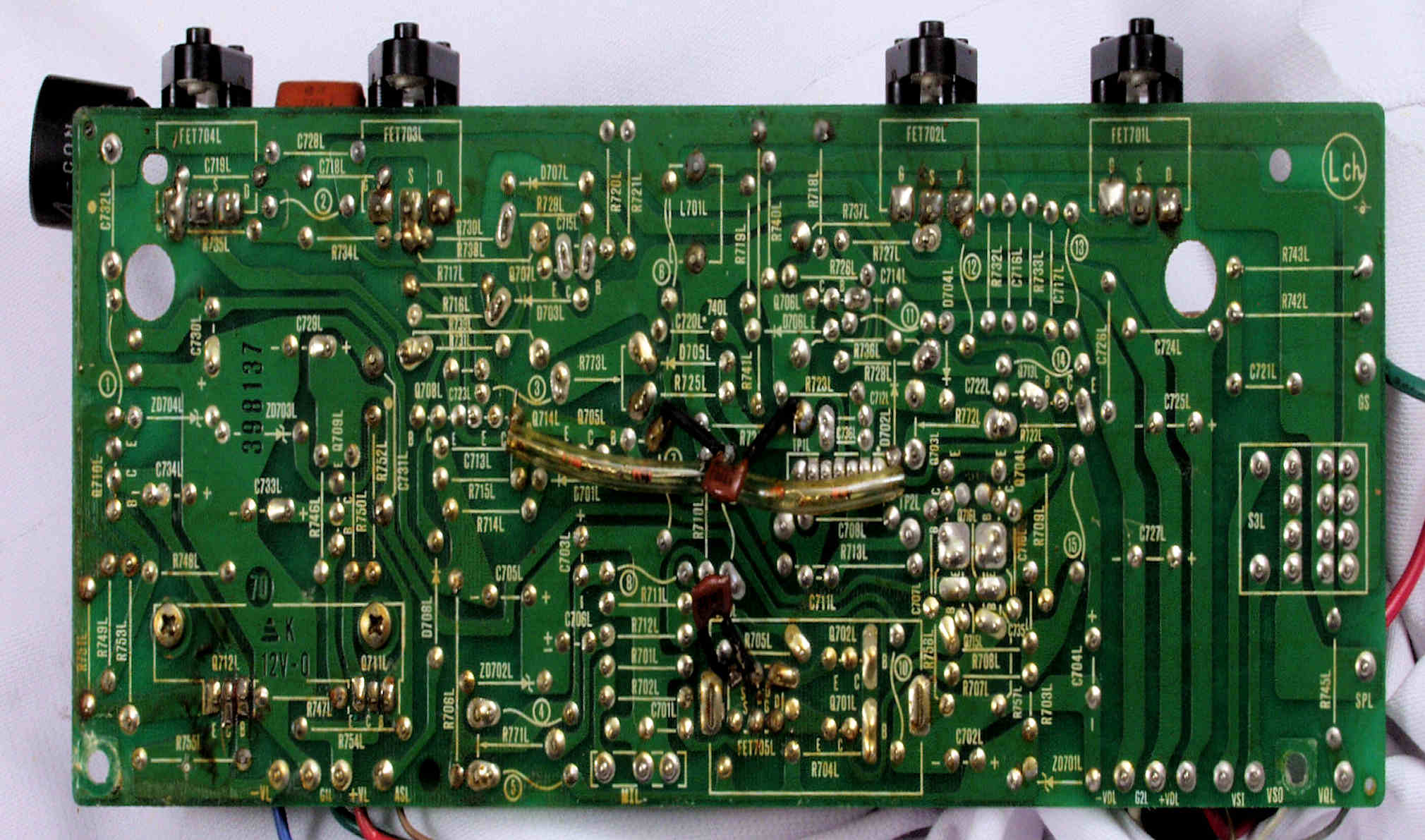

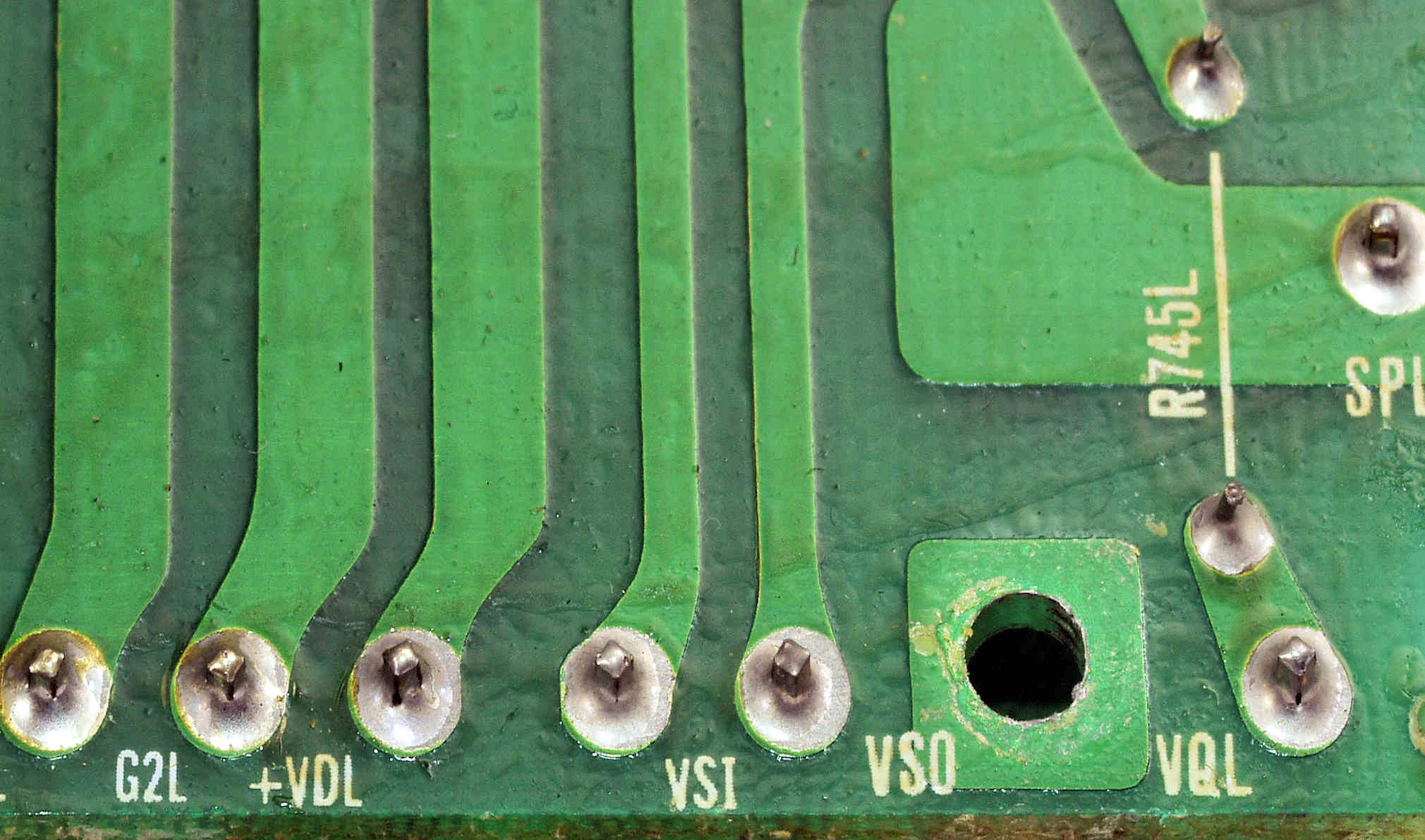

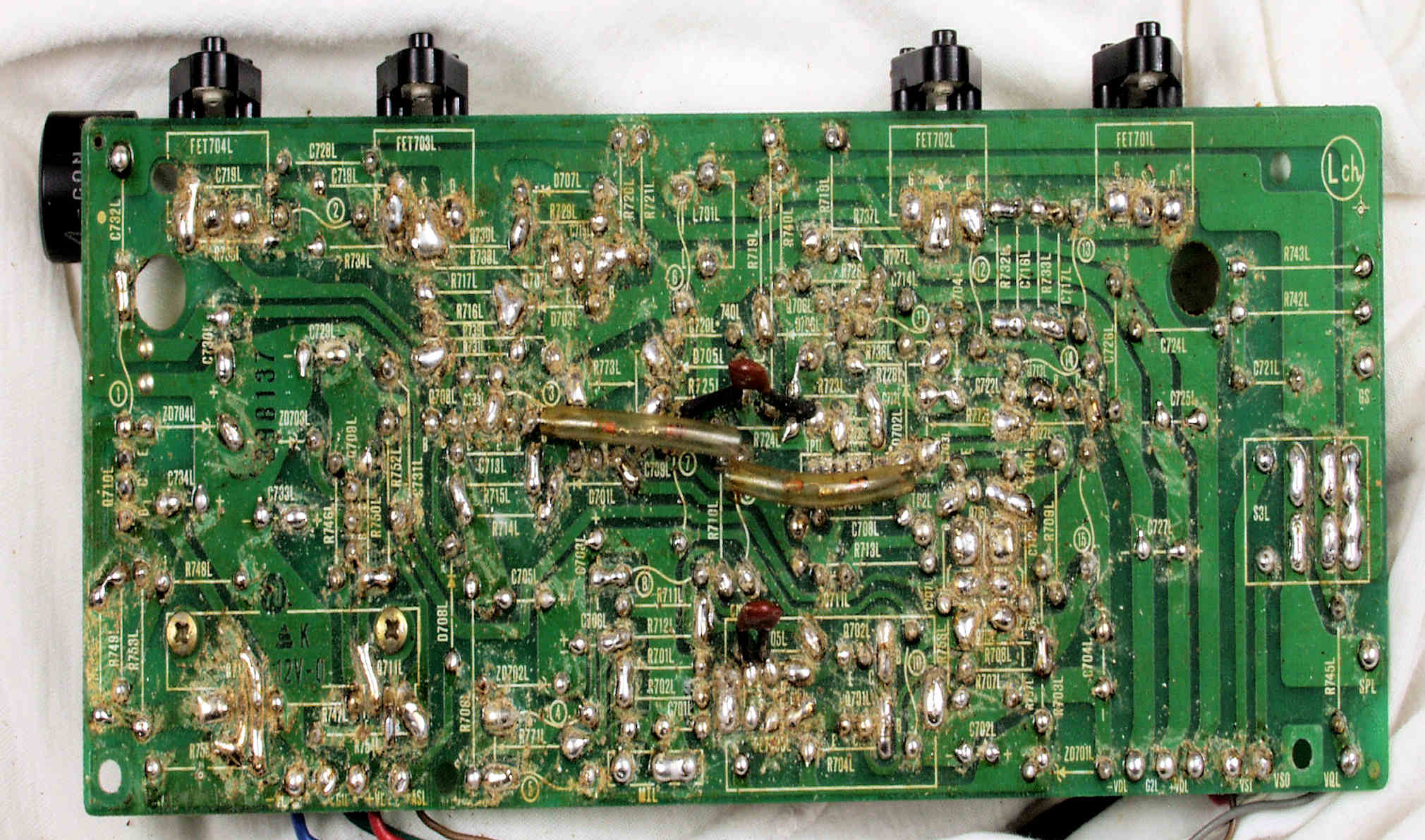

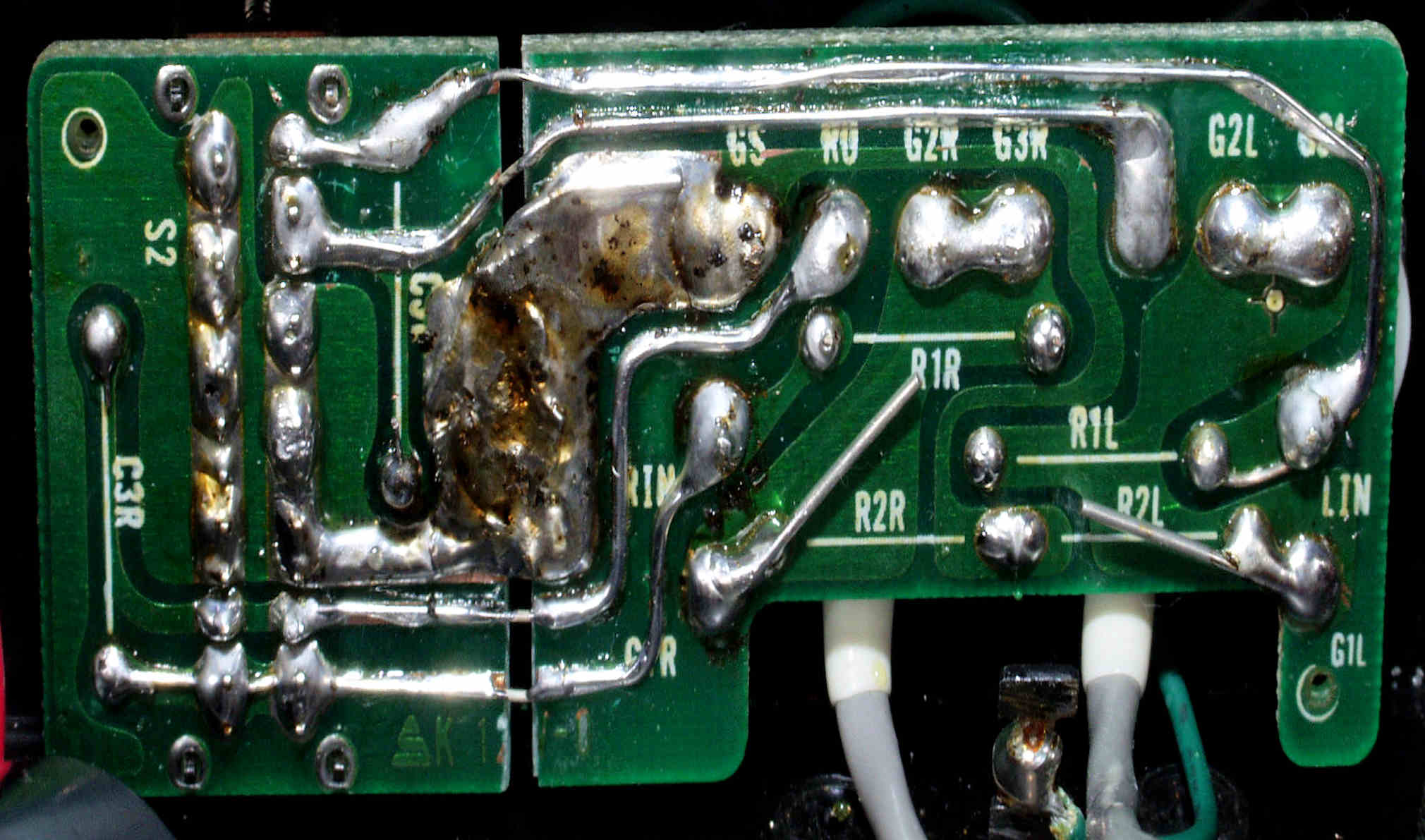

| C23. 修理前 L側ドライブ基板裏 |

|

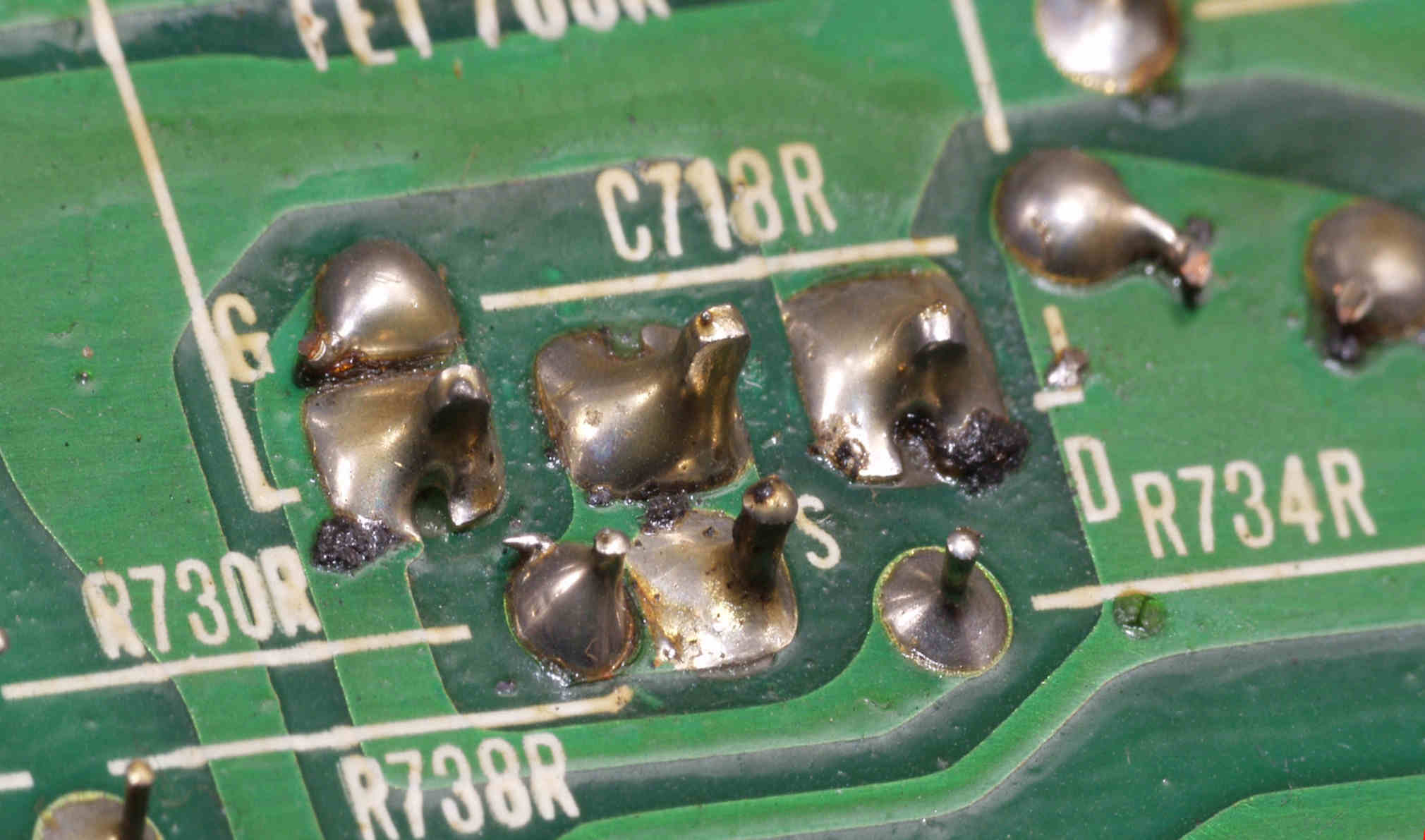

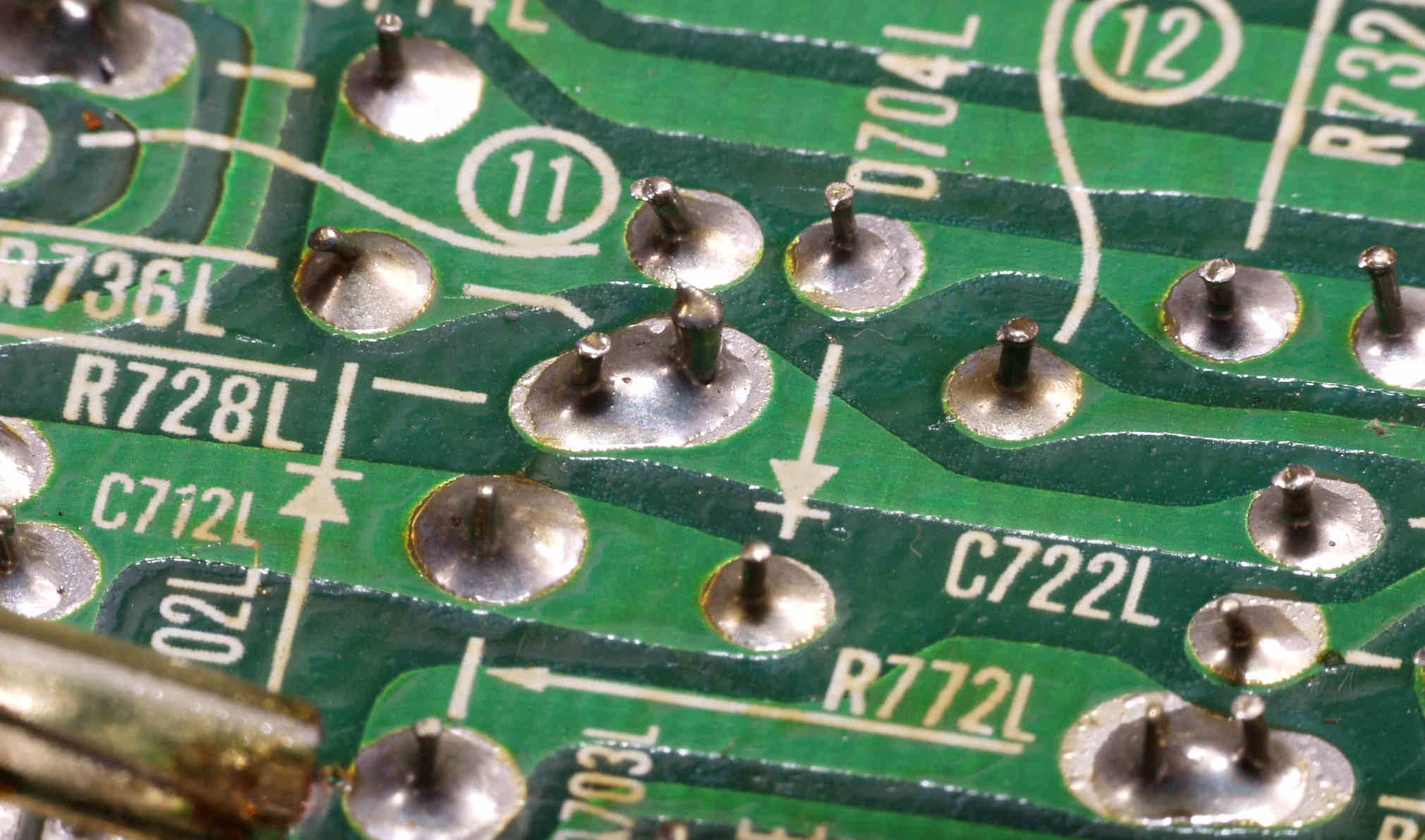

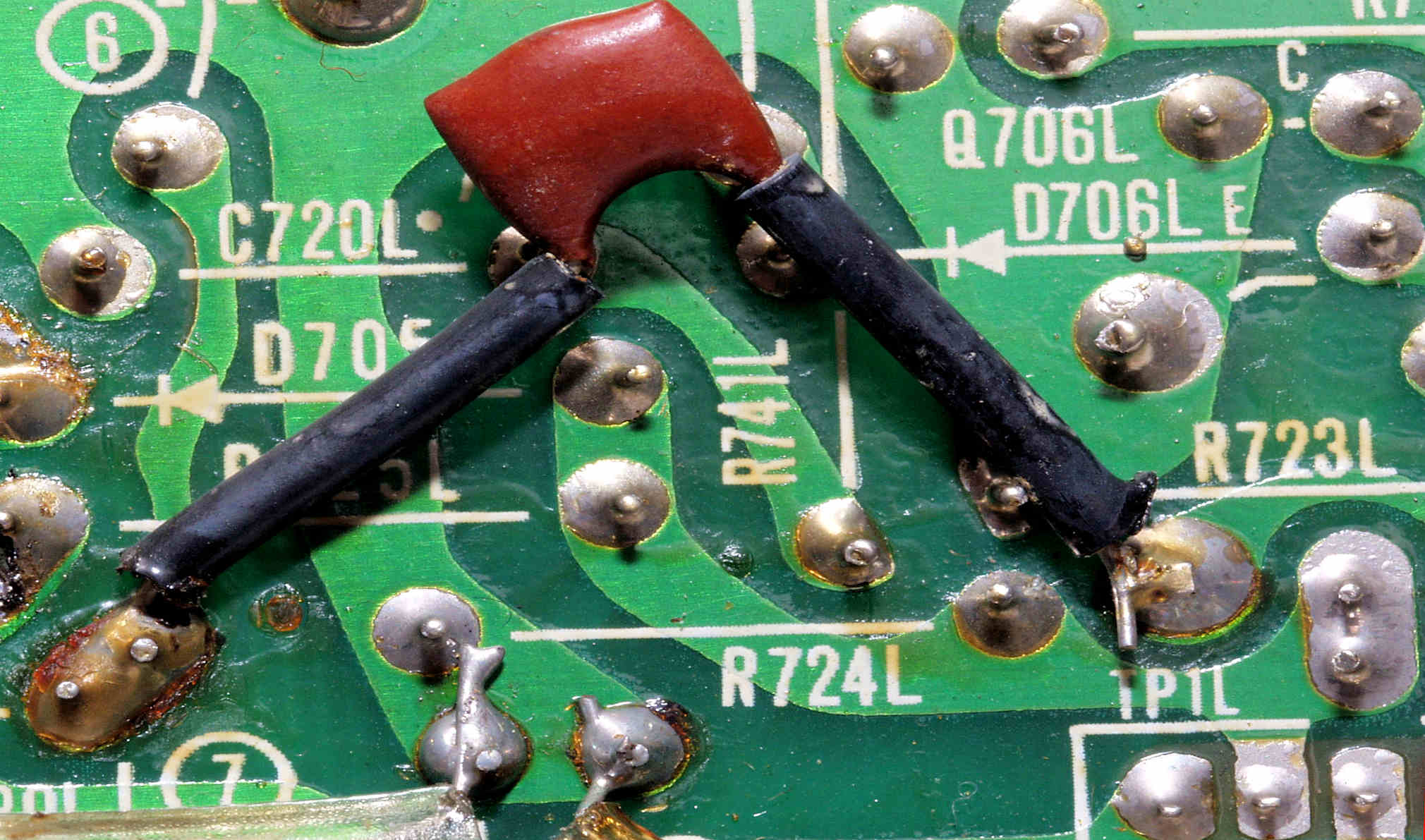

| C231. 修理中 L側ドライブ基板裏、半田槽の半田が高すぎる為、どぶ付け半田なので、のりが少ない。 |

|

| C232. 修理中 L側ドライブ基板裏、半田槽の半田が高すぎる為、どぶ付け半田なので、のりが少ない。 |

|

| C233. 修理中 L側ドライブ基板裏、半田槽の半田が高すぎる為、どぶ付け半田なので、のりが少ない。 |

|

| C234. 修理中 R側ドライブ基板裏、のりが少ない。 |

|

| C235. 修理(半田補正)中 R側ドライブ基板裏、 レジストを剥がし、半田糊代を広げる。 |

|

| C24. 修理(半田補正)後 L側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す 普通はこれで完成 |

|

| C25. 修理中 L側ドライブ基板裏 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 |

|

| C26. 完成L側ドライブ基板裏、 洗浄後防湿材を塗る。 |

|

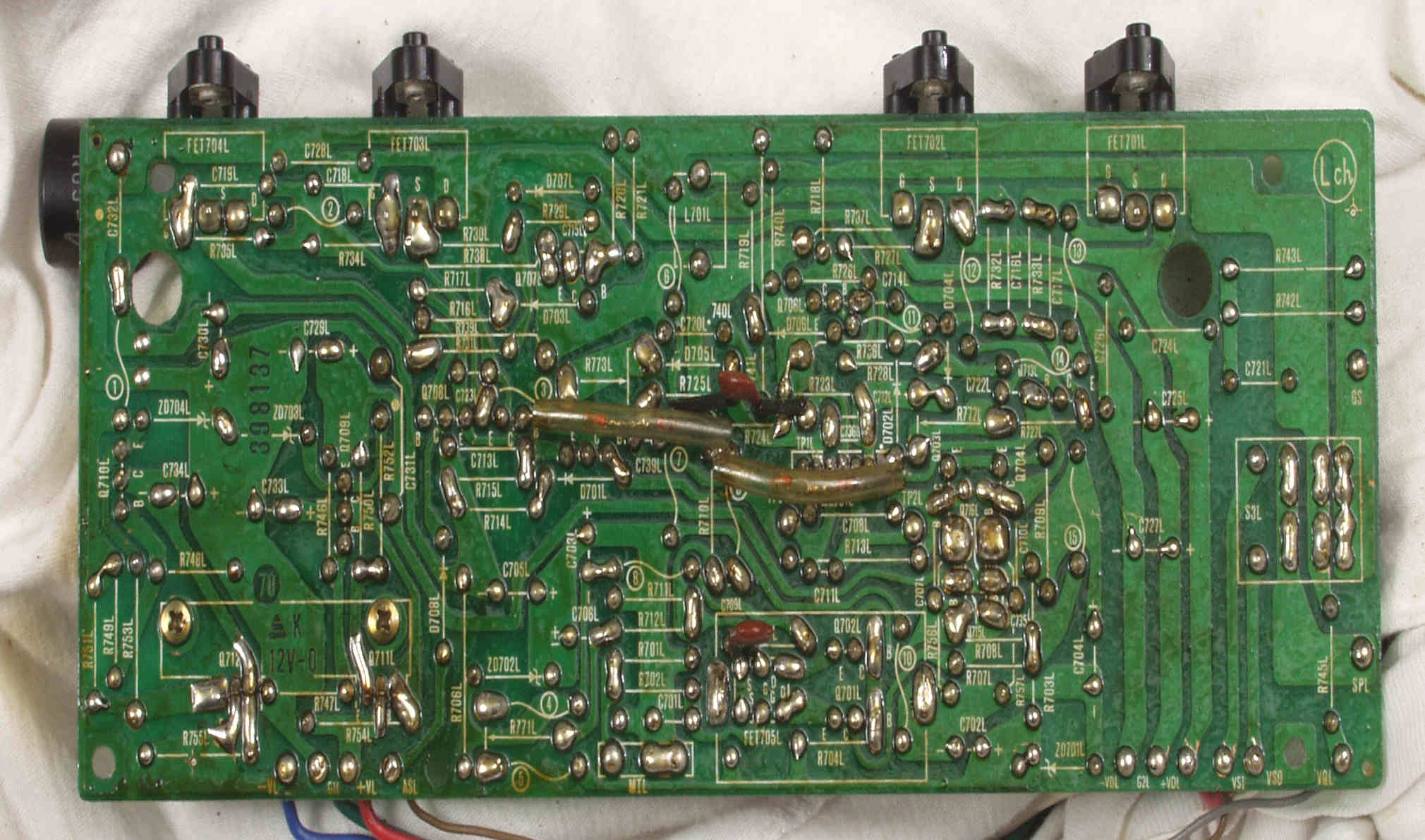

| C31. 修理前 R側終段FET(電界効果トランジスター) |

|

| C311. 修理中 R側終段FET(電界効果トランジスター)取り付け絶縁マイカー板、 FET(電界効果トランジスター)の足の穴が小さいので修理歴無と思われる。 |

|

| C32. 修理後 R側終段FET(電界効果トランジスター) |

|

| C33. 修理前 L側終段FET(電界効果トランジスター) |

|

| C311. 修理中 L側終段FET(電界効果トランジスター)取り付け絶縁マイカー板、 FET(電界効果トランジスター)の足の穴が小さいので修理歴無と思われる。 |

|

| C34. 修理後 L側終段FET(電界効果トランジスター) |

|

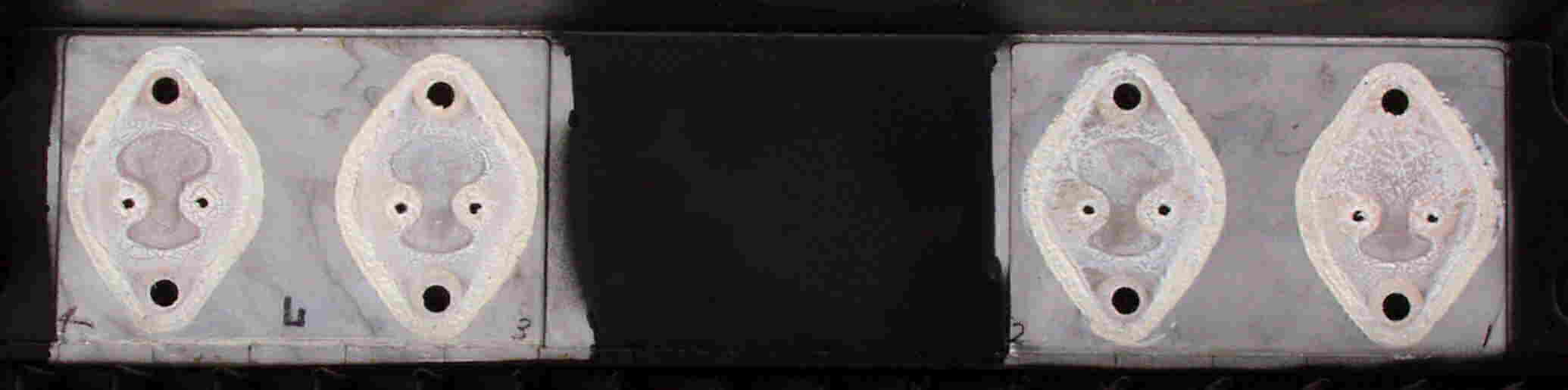

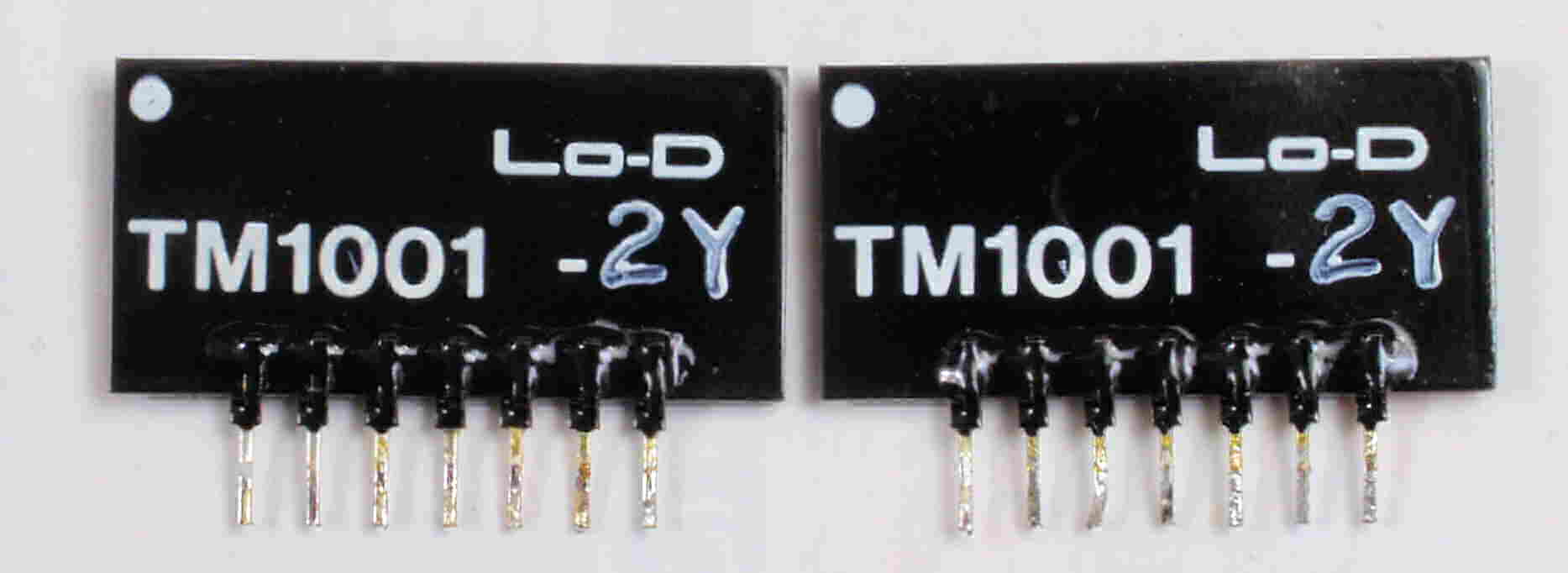

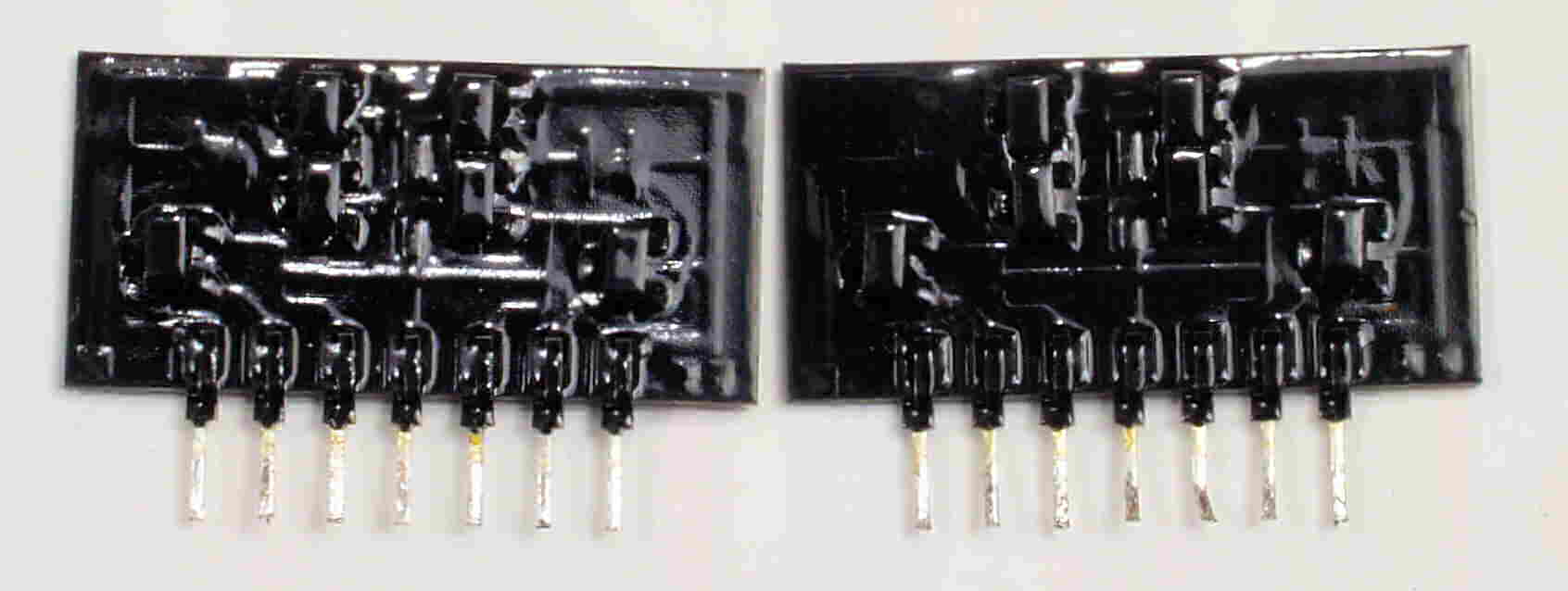

| C41. 修理前 RLモジュール、 バージョン(2Y)から無交換 |

|

| C42. 修理後 RLモジュール裏。 |

|

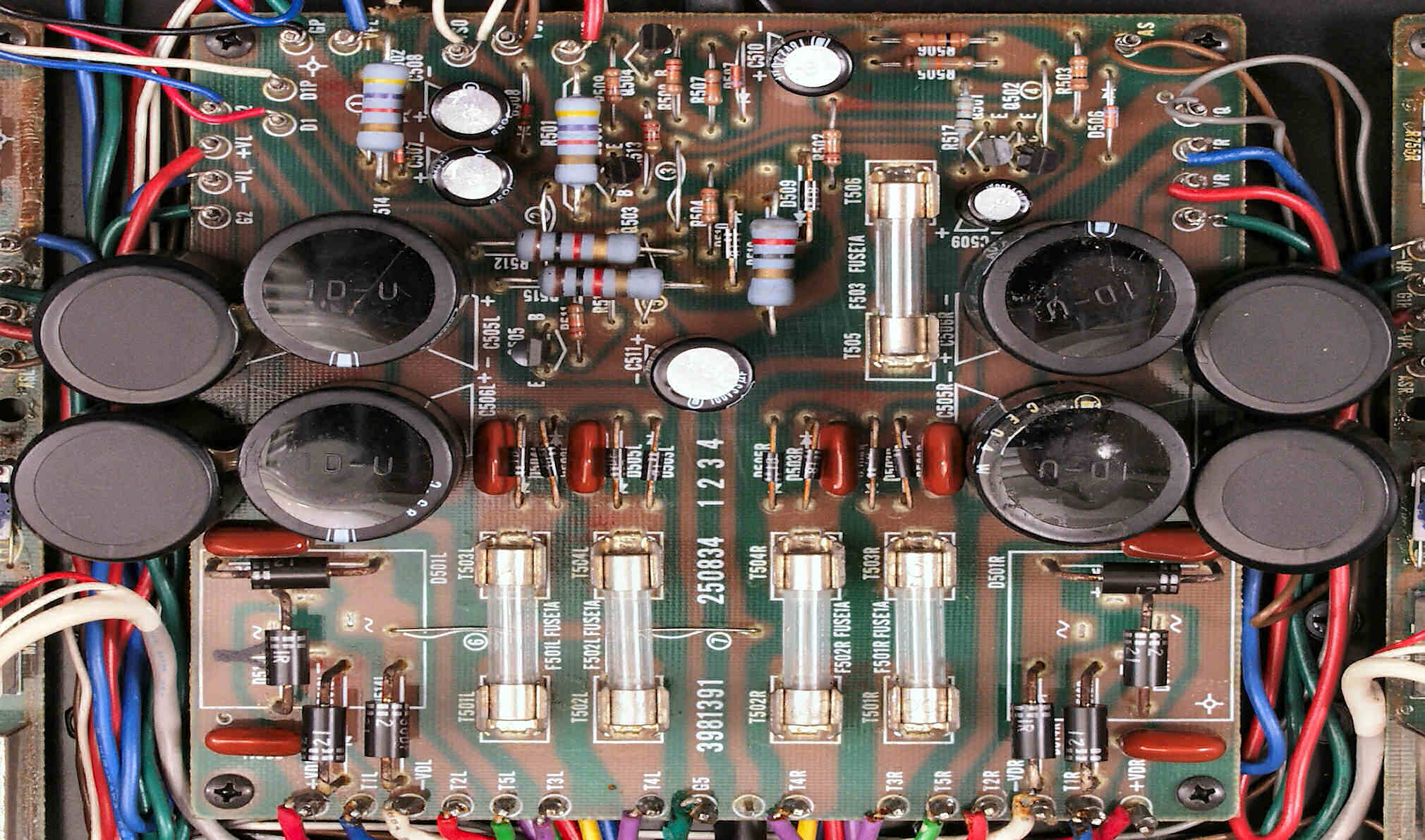

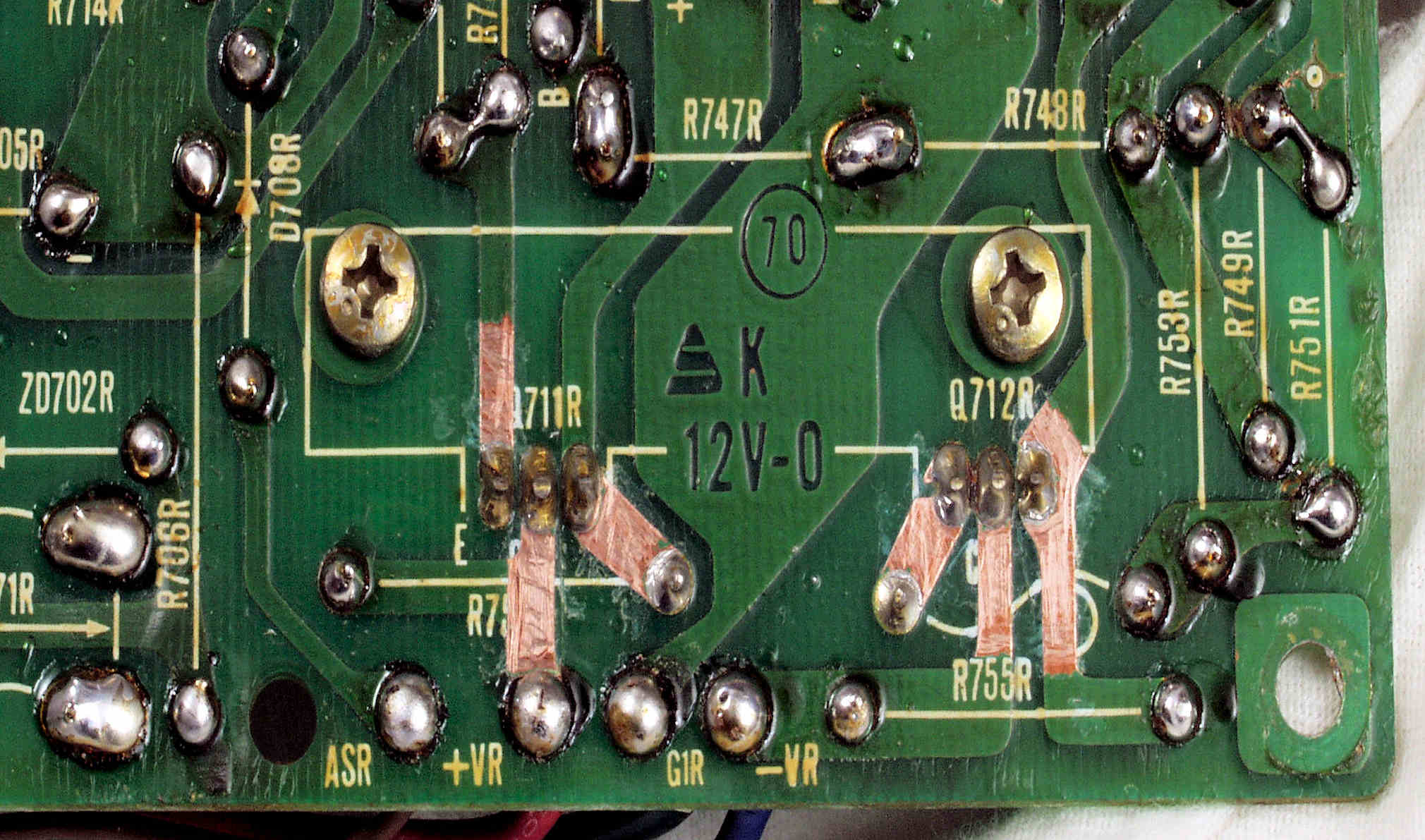

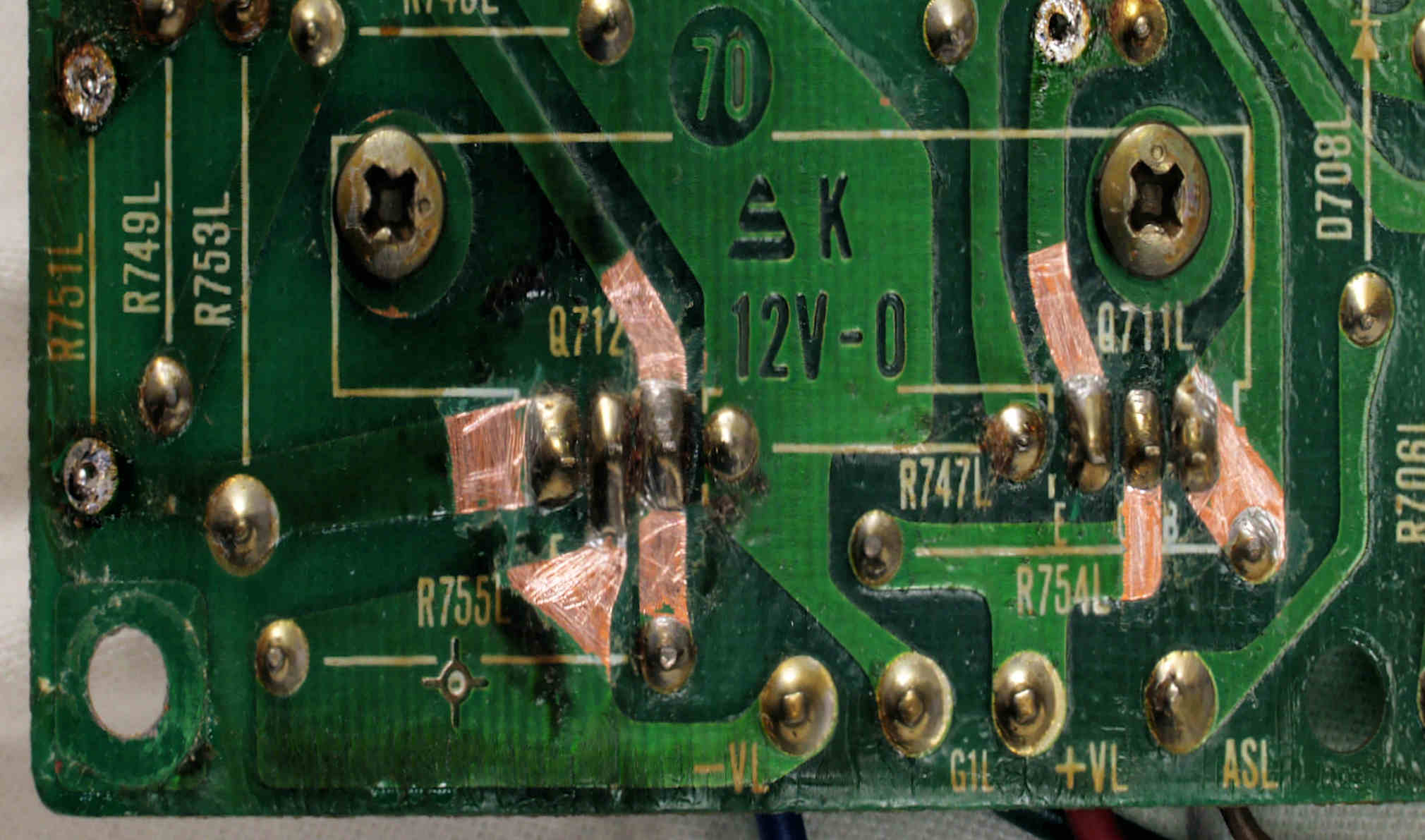

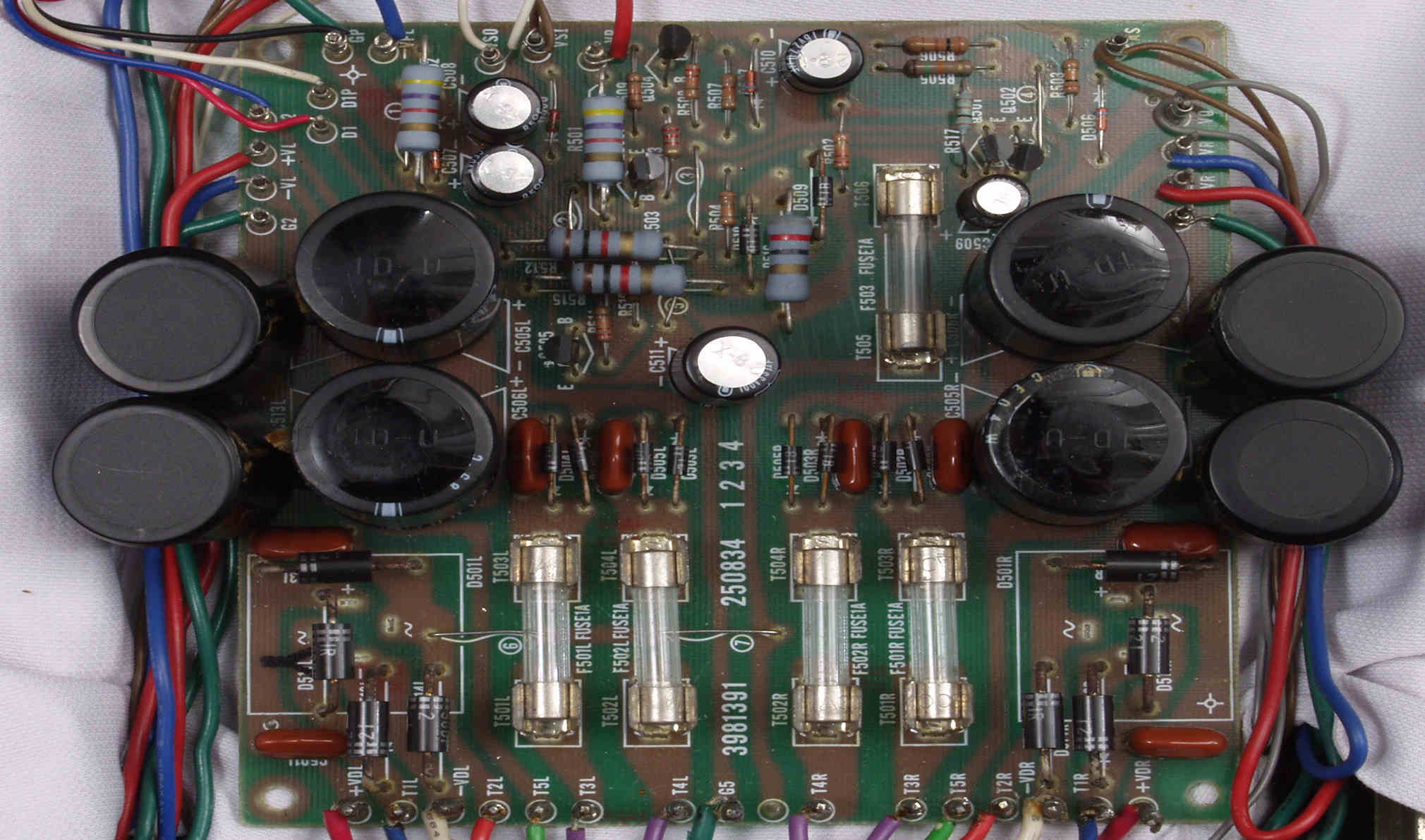

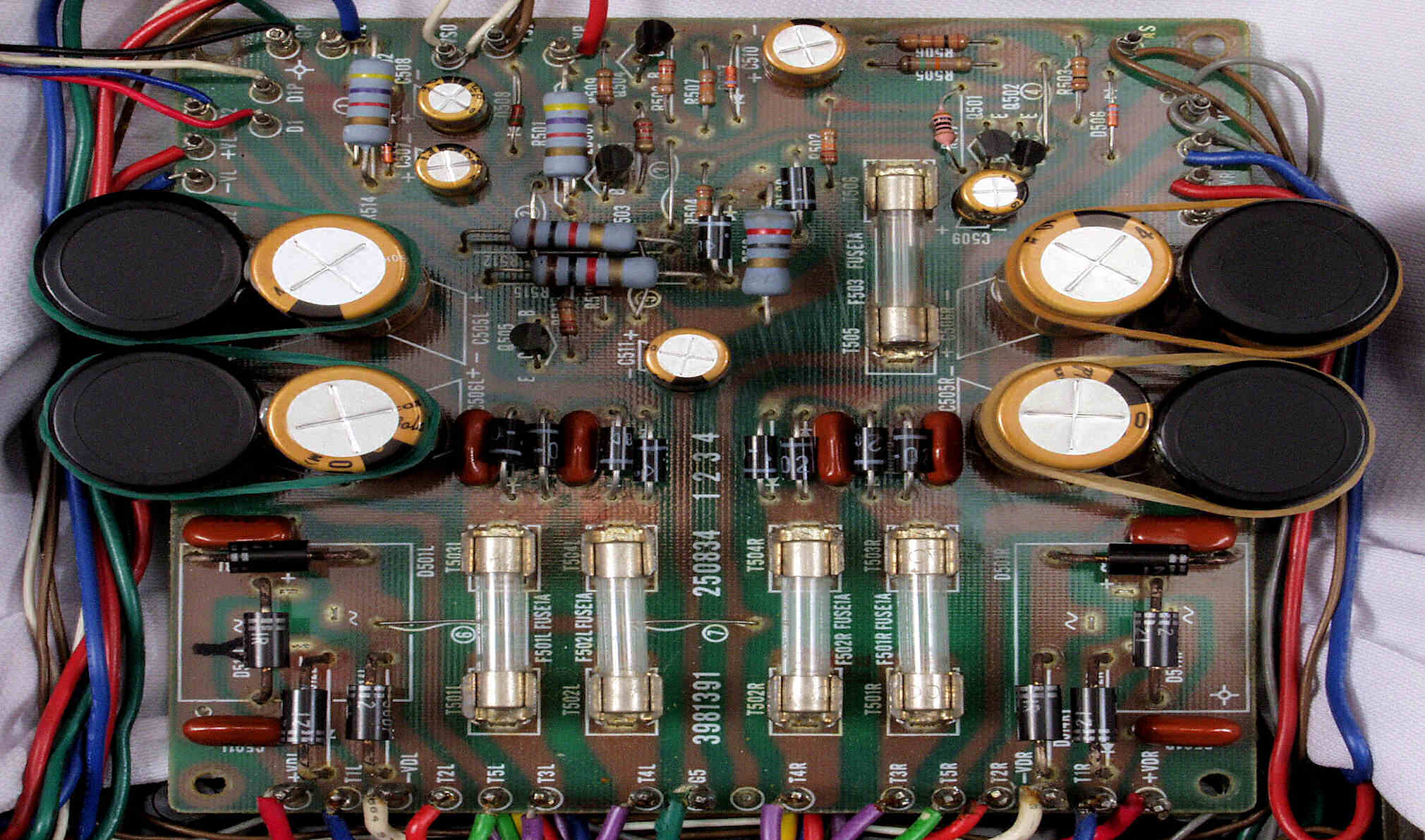

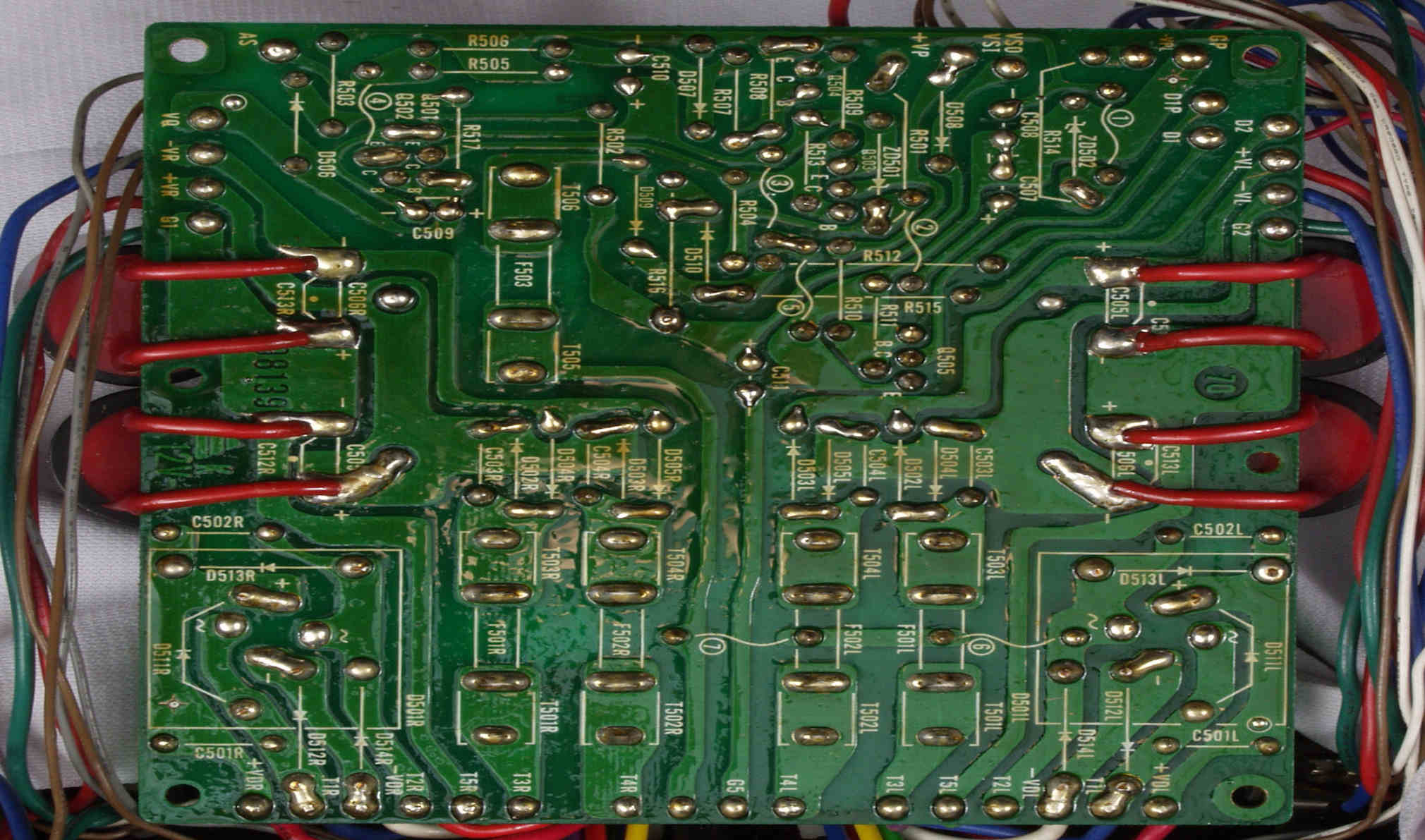

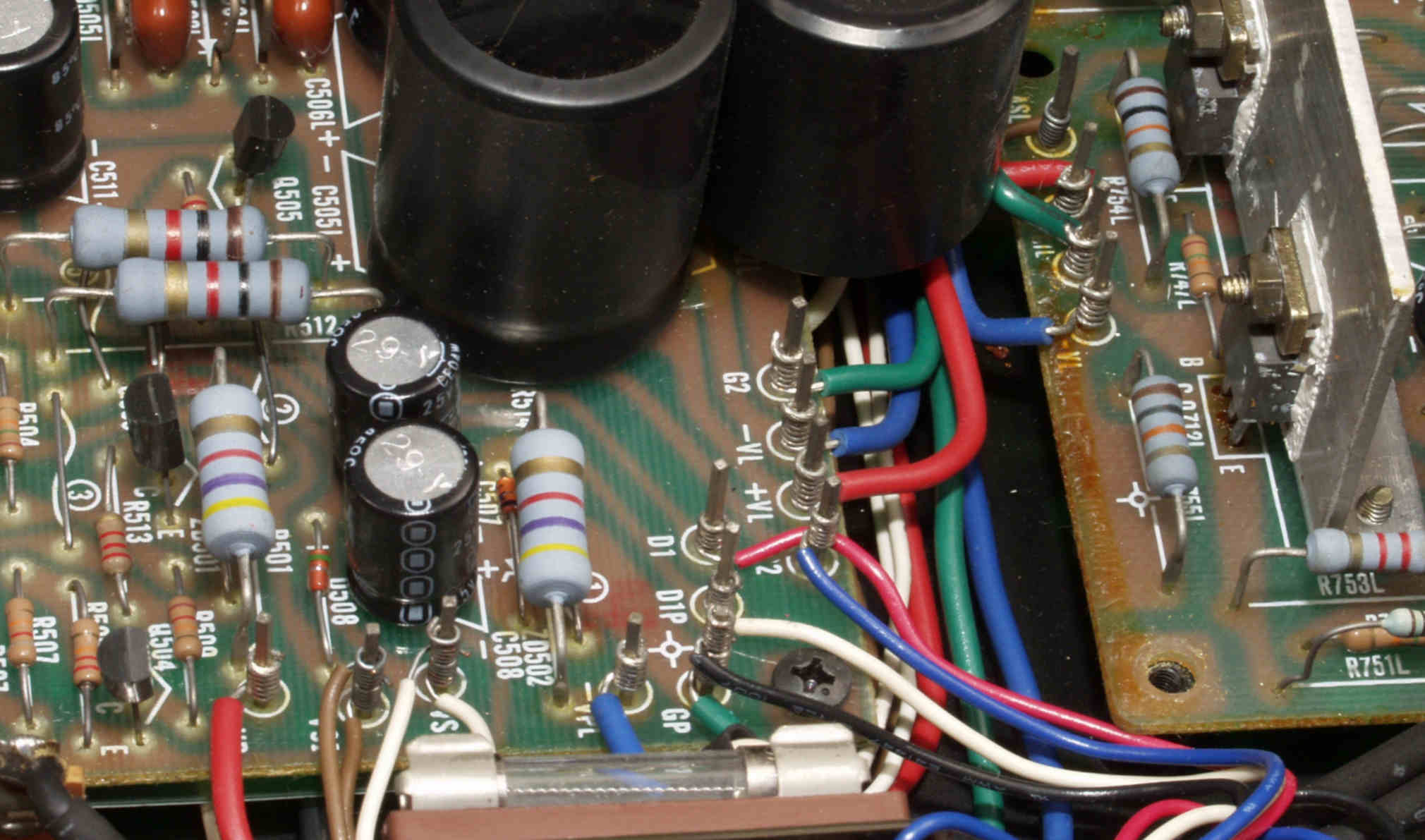

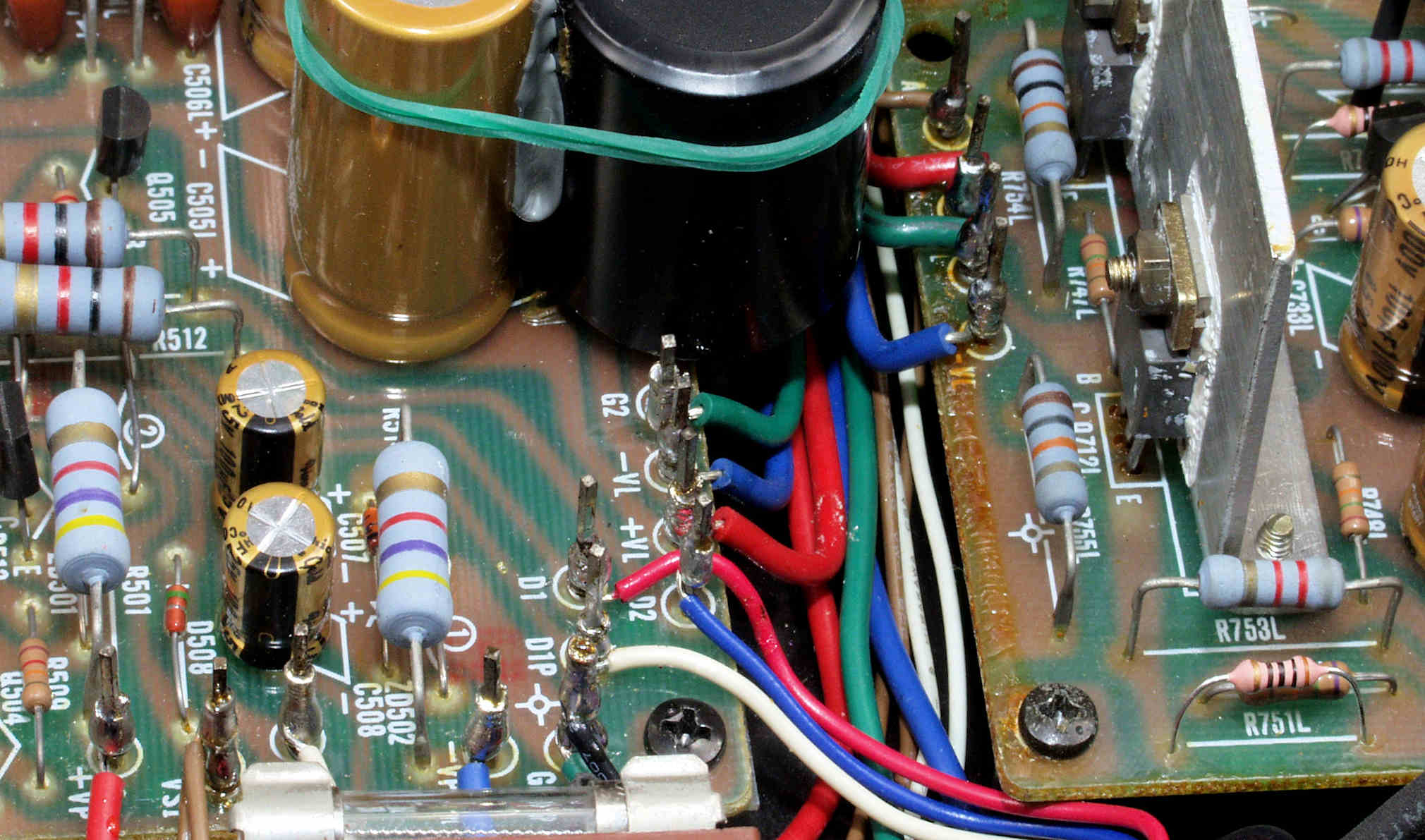

| C51. 修理前 電源基盤 |

|

| C52. 修理後 電源基盤 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー9個、整流ダイオード10個交換、輪ゴムは接着材が固まるまで使用 |

|

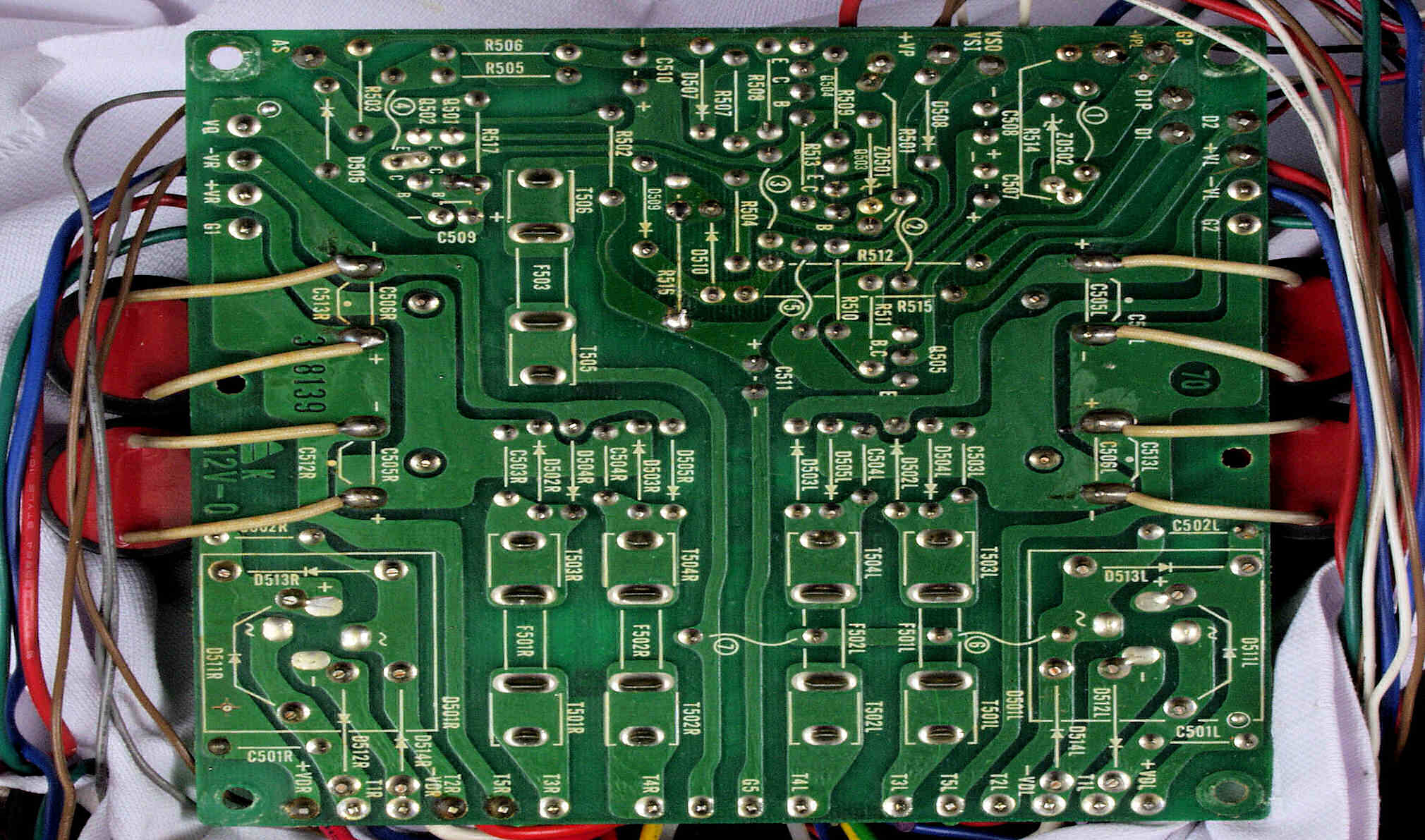

| C53. 修理前 電源基盤裏 |

|

| C54. 修理(半田補正)後 電源基盤裏 半田を全部やり直す |

|

| C55. 修理中 電源基盤裏 不要なフラックスを落とす、 普通は掃除機で吸いながら行うので写真は撮らず。 |

|

| C56. 完成電源基盤裏 洗浄後防湿材を塗る |

|

| C57. 修理中 絶縁シート |

|

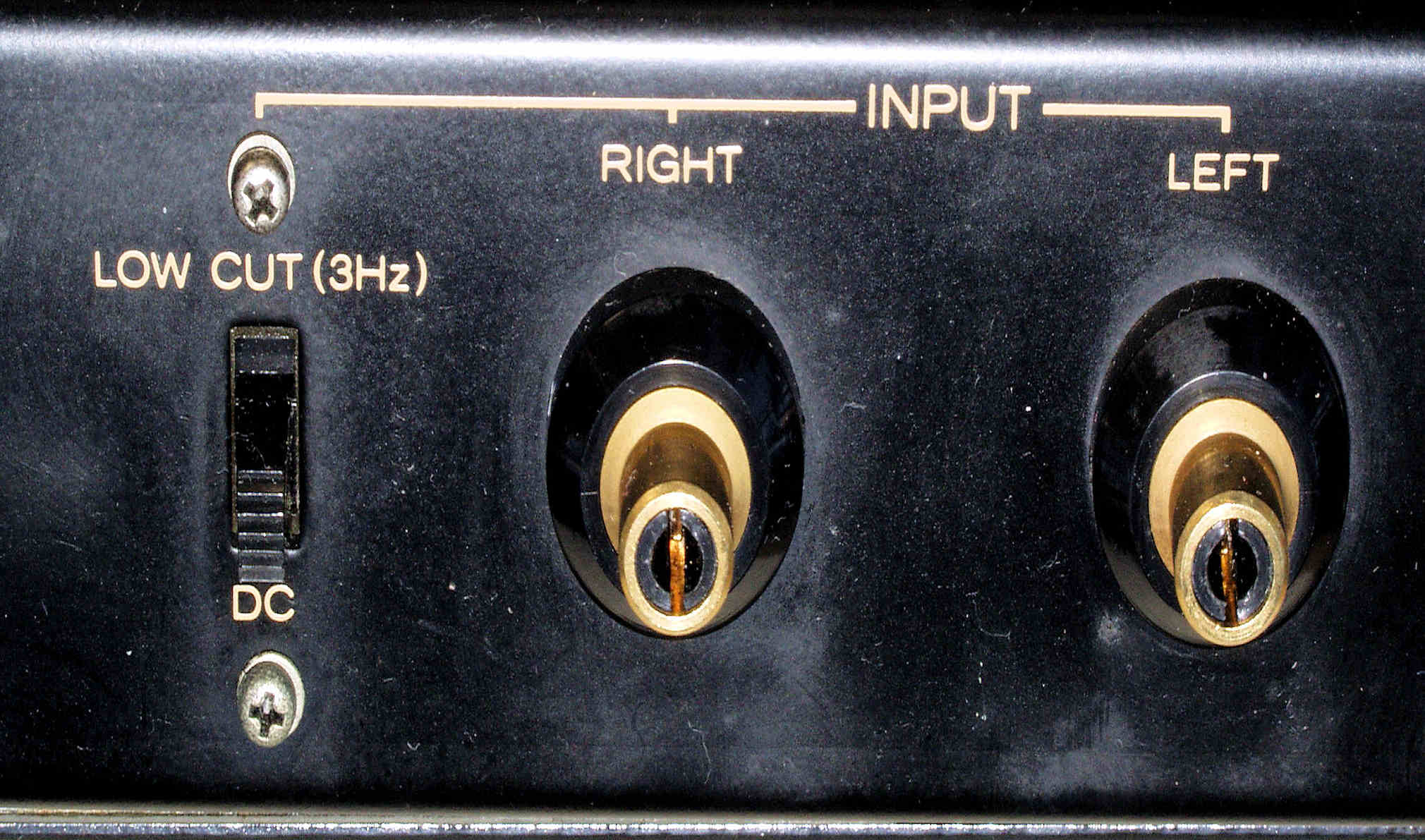

| C61. 修理前 RCA端子 |

|

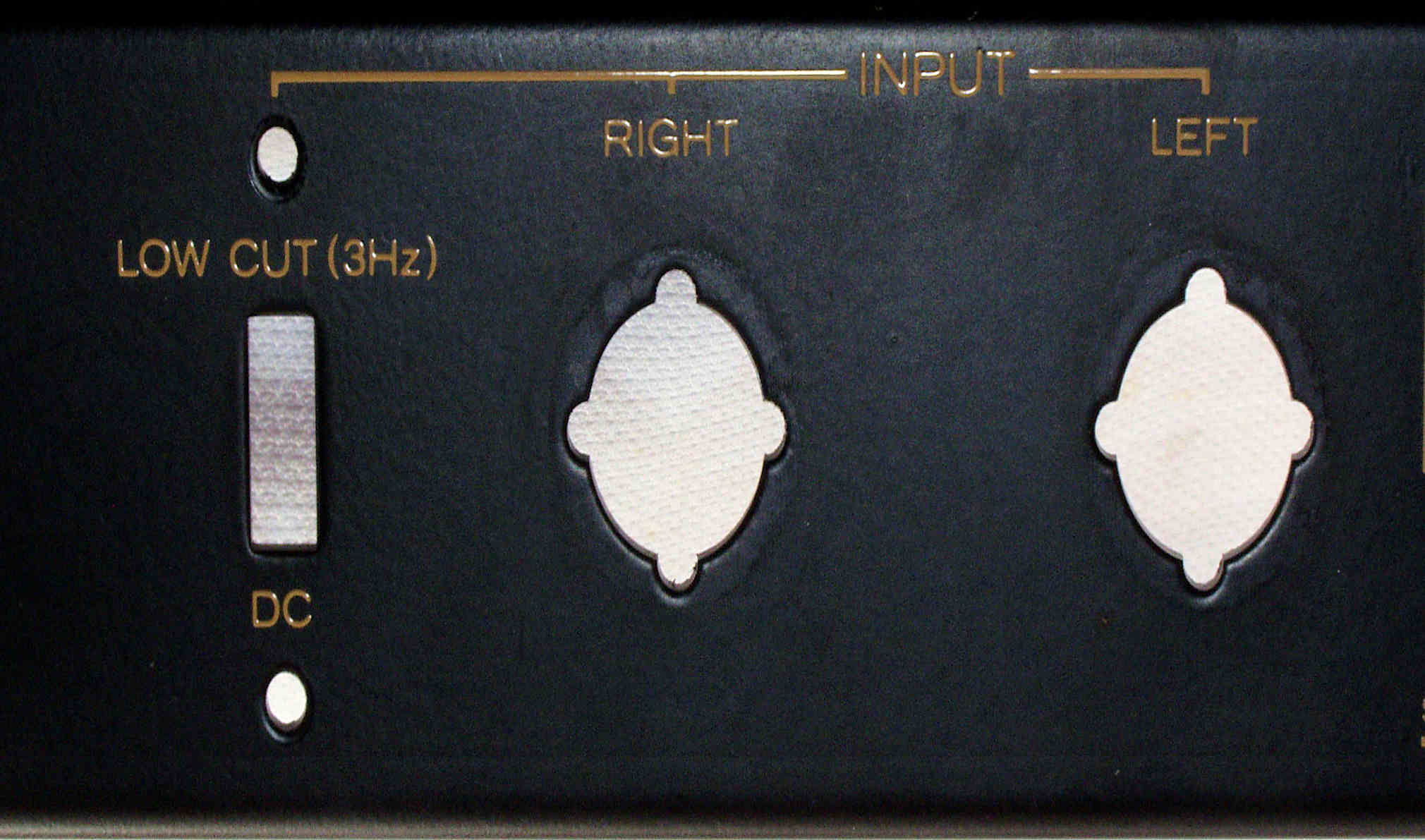

| C62. 修理中 RCA端子取り付け穴 |

|

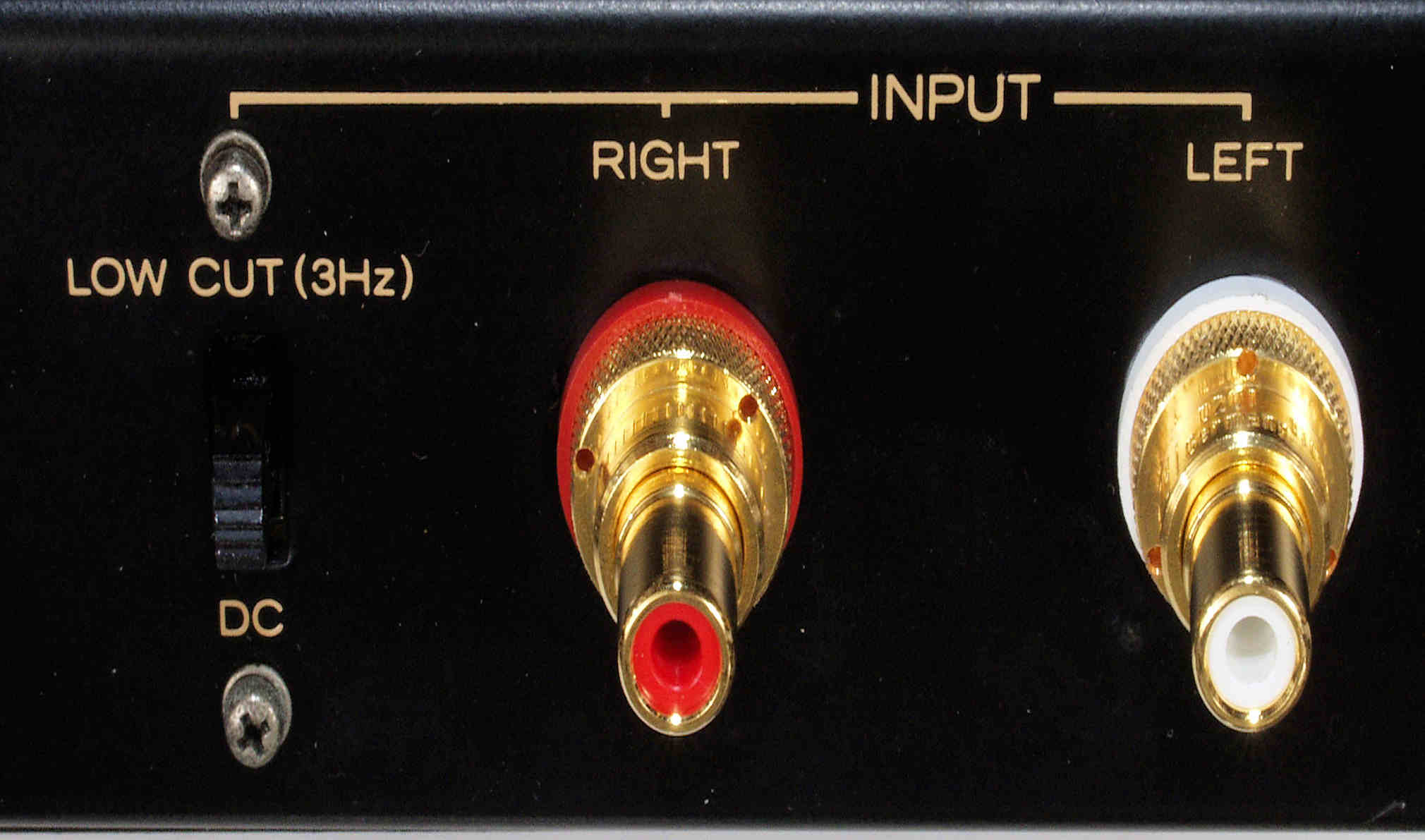

| C63. 修理後 RCA端子 WBT-0201 使用。 |

|

| C64. 修理前 RCA端子裏 |

|

| C65. 修理後 RCA端子裏 |

|

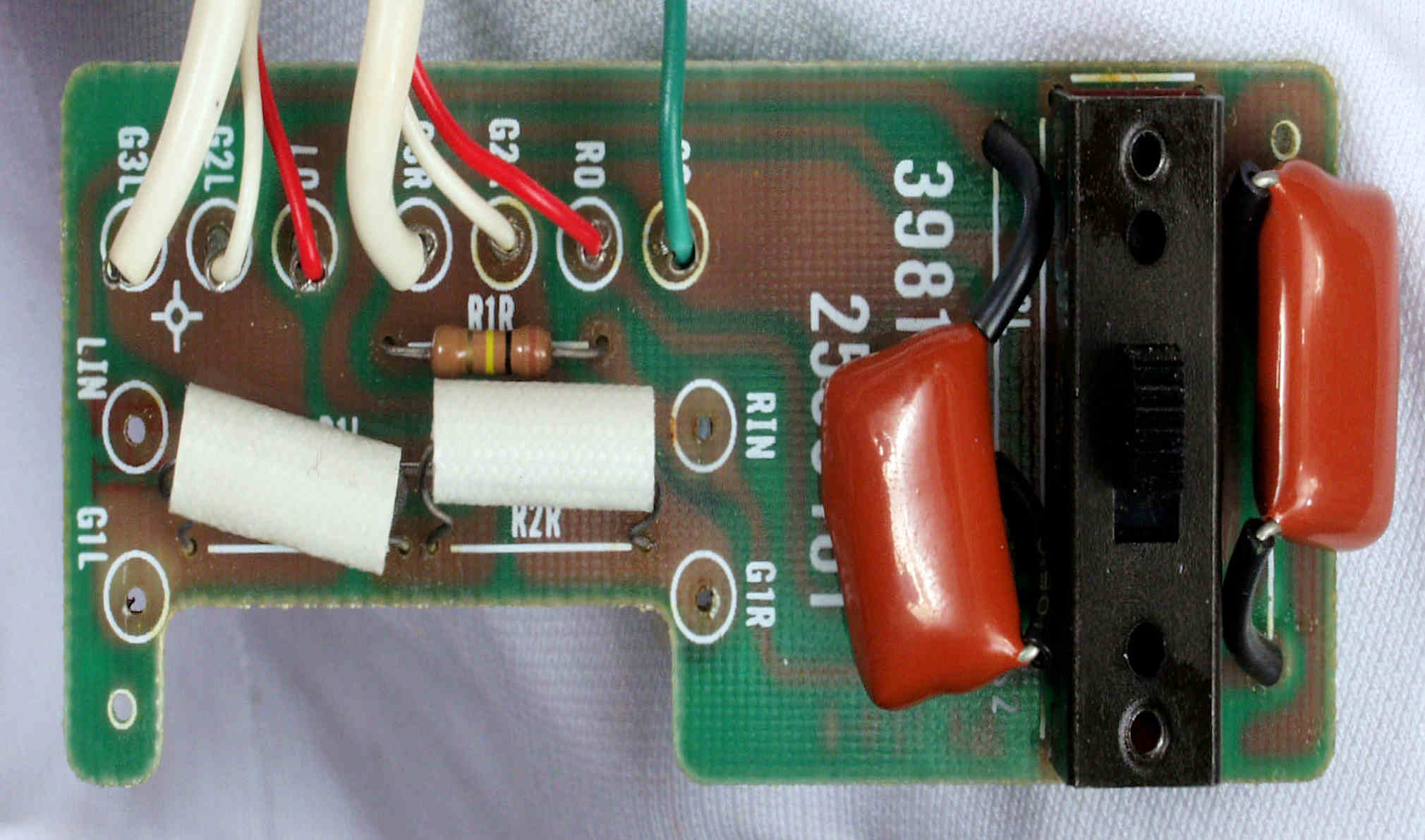

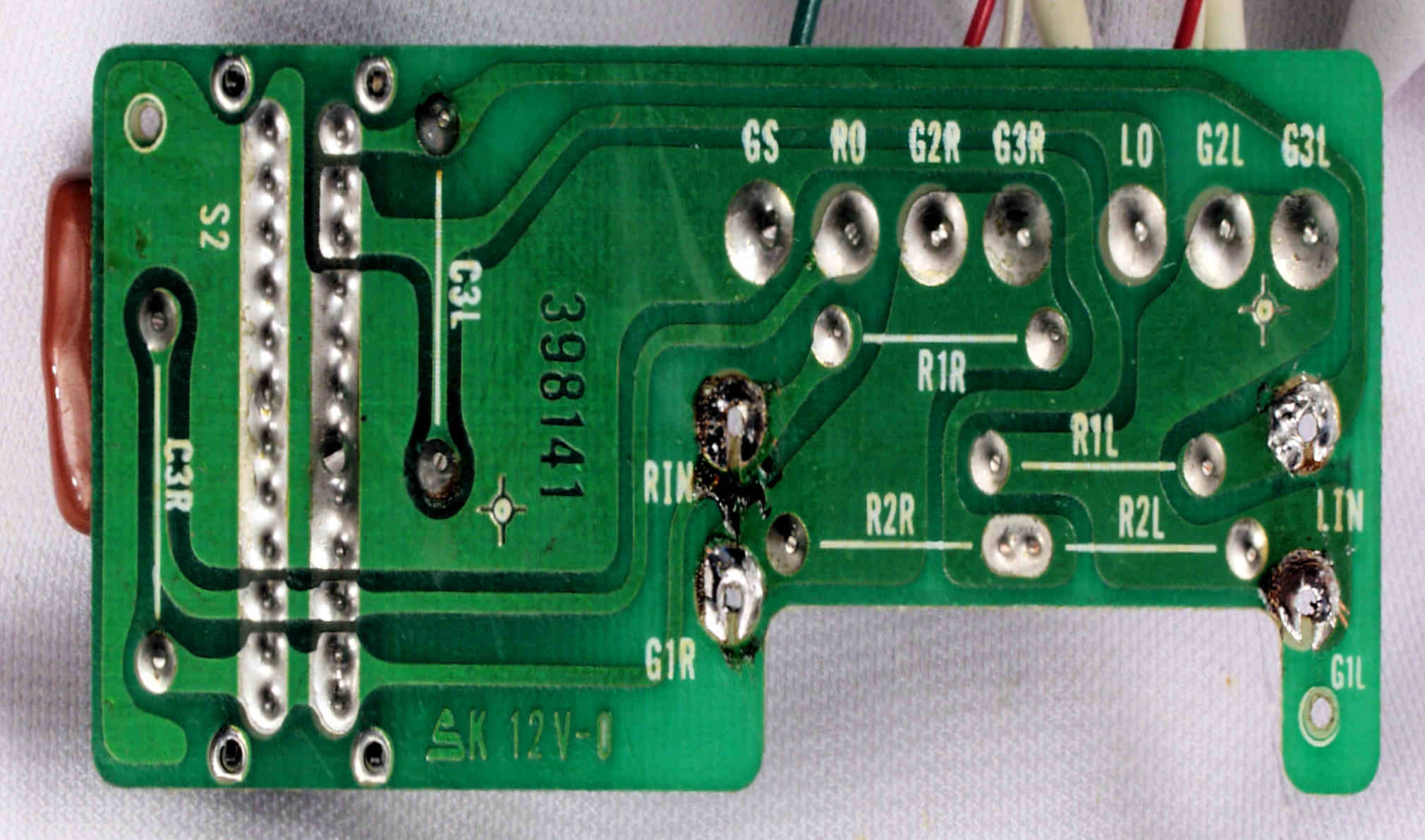

| C66. 修理前 RCA端子基板 |

|

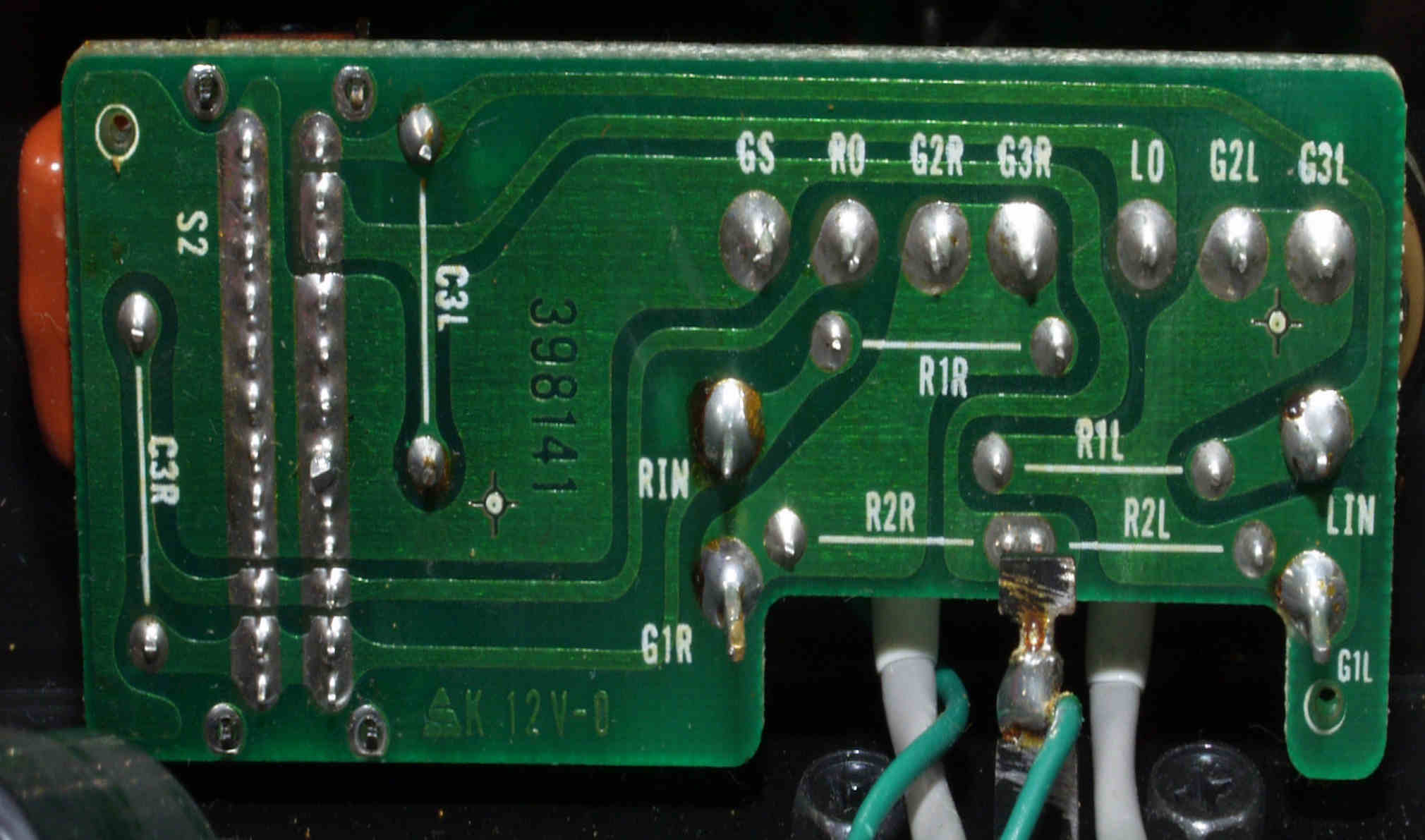

| C67. 修理前 RCA端子基板裏 |

|

| C68. 修理(半田補正)後 RCA端子基板裏 半田を全部やり直す フイルムコンデンサー2個交換、2個増設 |

|

| C69. 完成RCA端子基板裏 洗浄後防湿材を塗る |

|

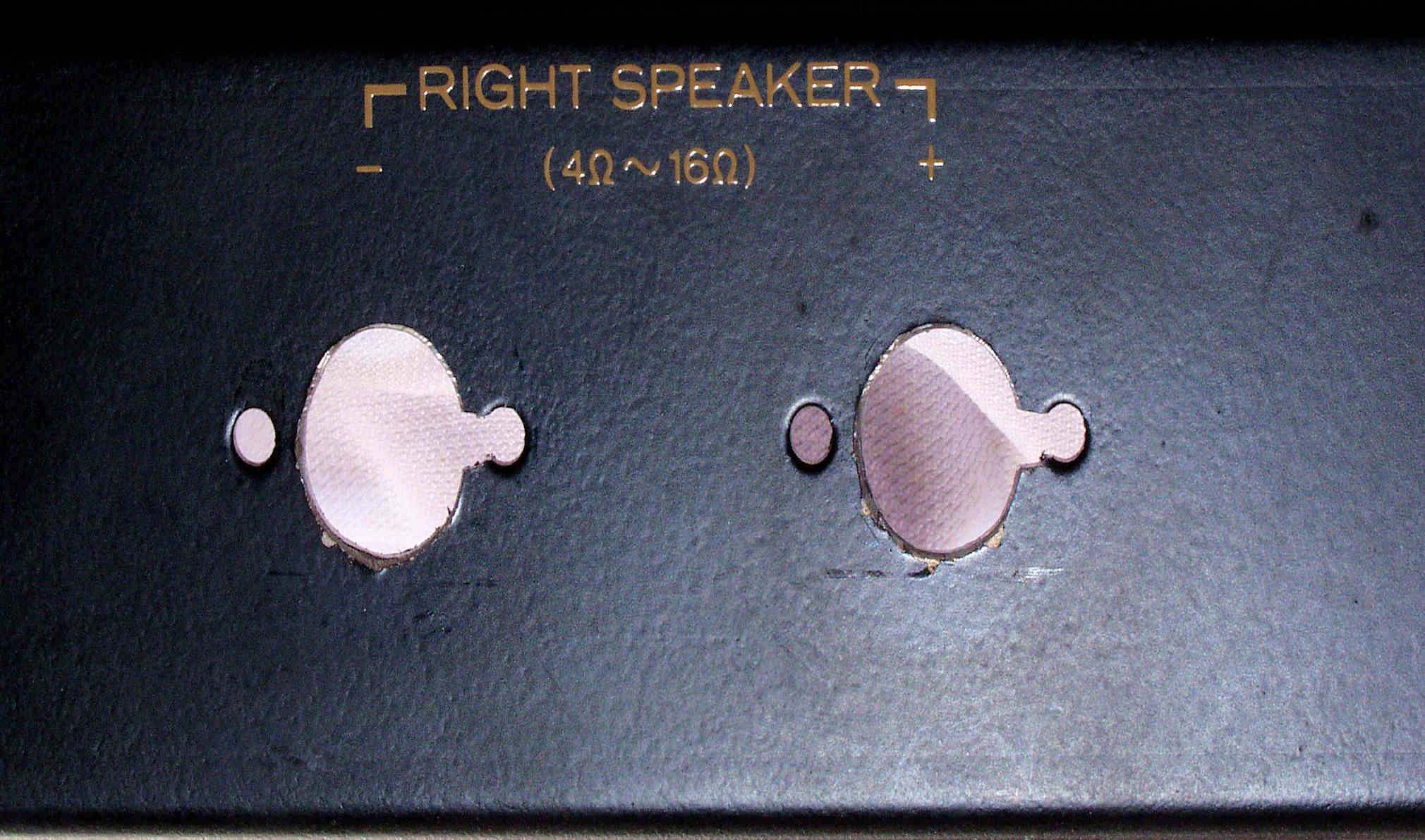

| C71. 修理前 R-SP端子 |

|

| C72. 修理中 R-SP接続端子穴加工前 |

|

| C73. 修理中 R-SP接続端子穴加工 |

|

| C74. 修理(交換)後 R-SP端子 WBT-0702 使用。 |

|

| C75. 修理後 R-SP端子裏配線、WBTのネジ止めを生かし、ネジ止め接続+半田接続のW配線にした。理由はこちら |

|

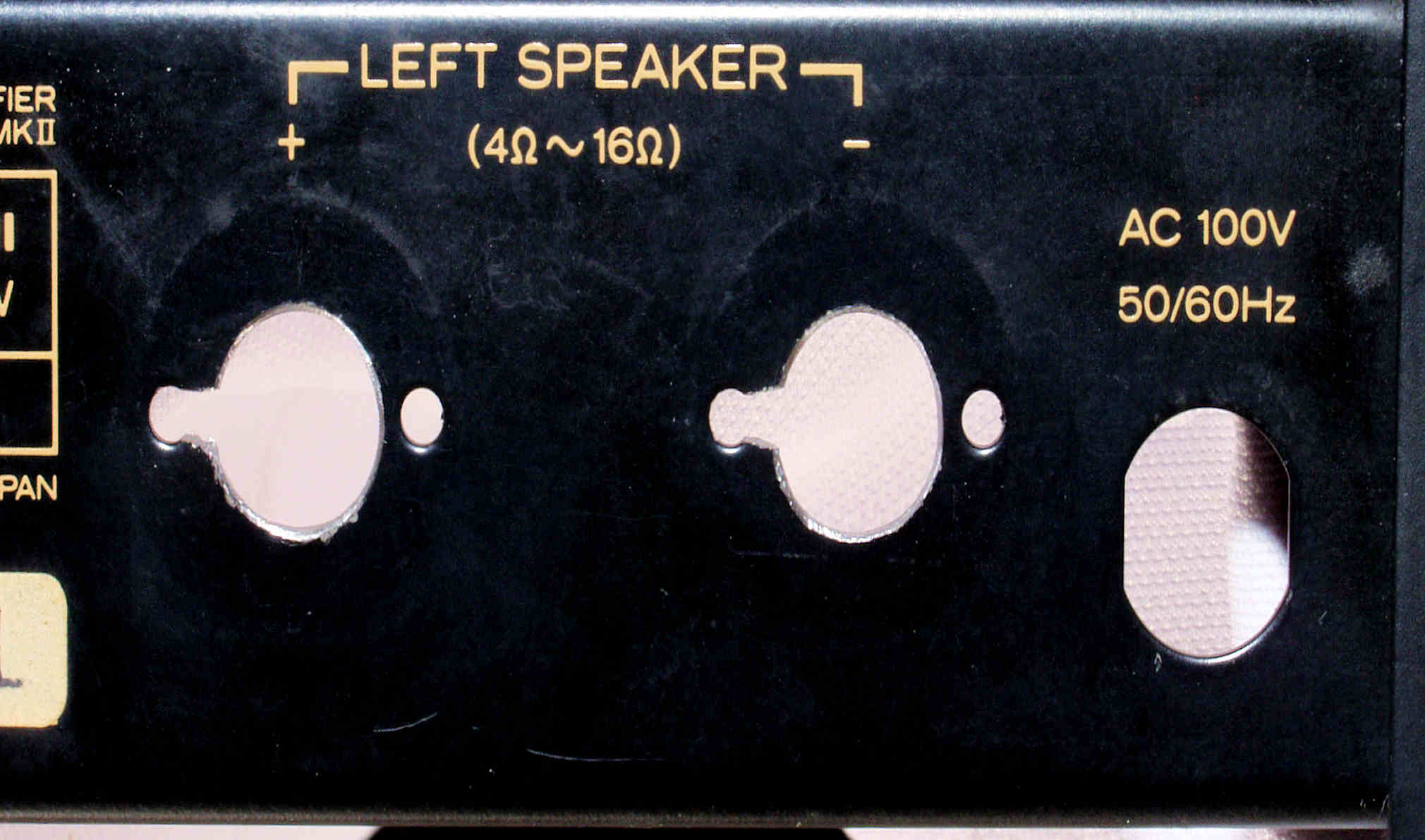

| C81. 修理前 L-SP端子 |

|

| C82. 修理中 L-SP接続端子穴加工前 |

|

| C83. 修理中 L-SP接続端子穴加工 |

|

| C84. 修理(交換)後 L-SP端子 WBT-0702 使用。 |

|

| C85. 修理後 L-SP端子裏配線、WBTのネジ止めを生かし、ネジ止め接続+半田接続のW配線にした。理由はこちら |

|

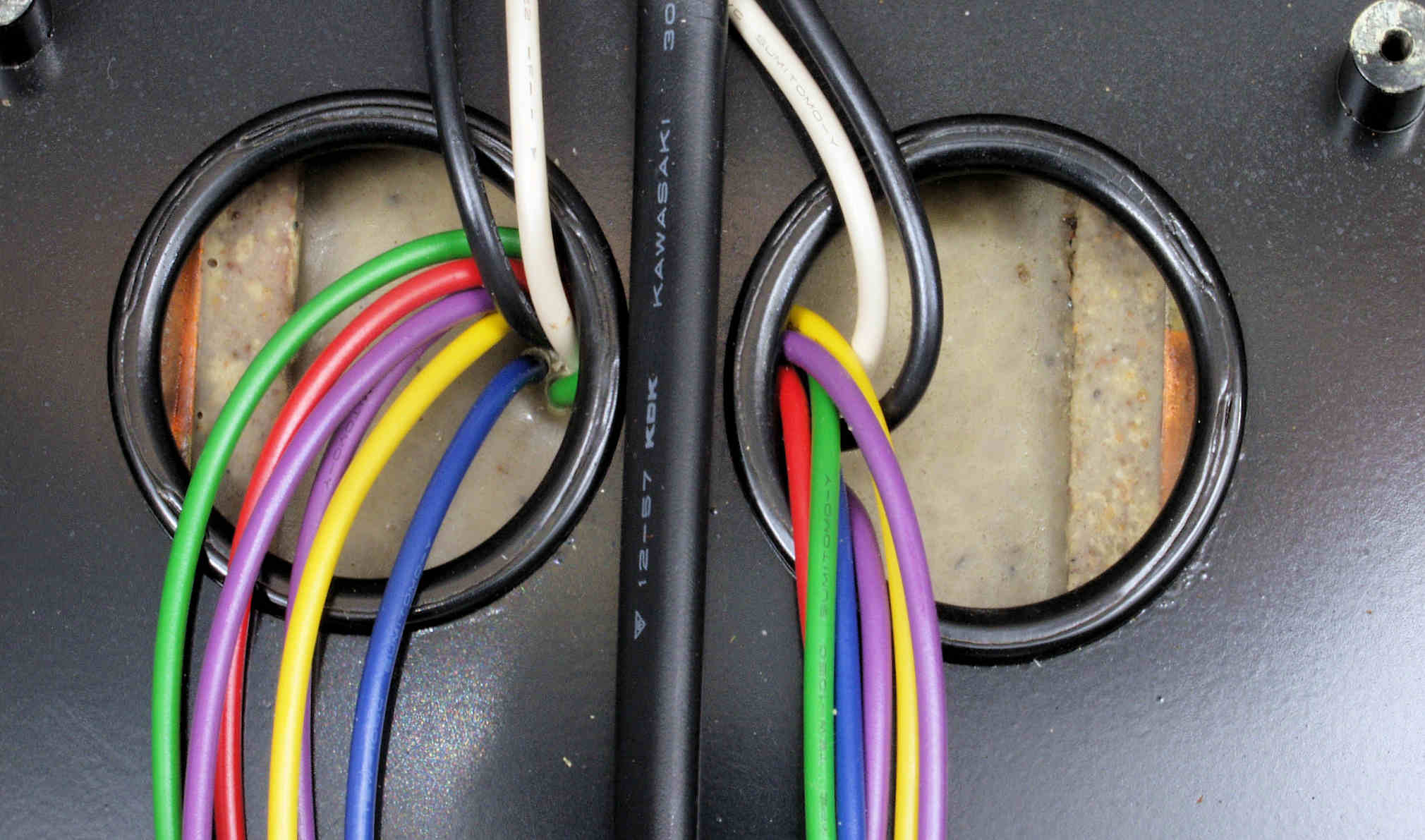

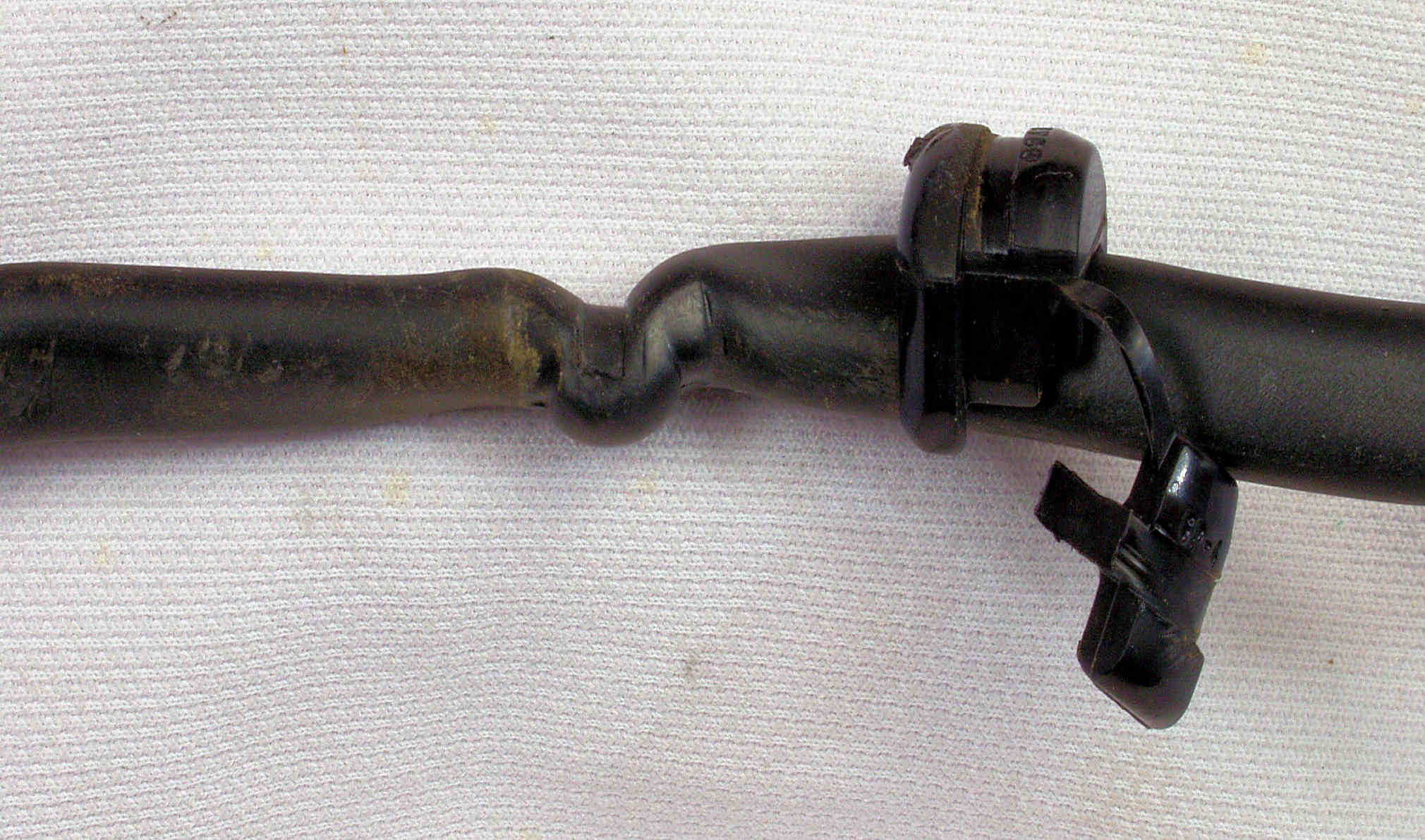

| C91. 修理前 電源ケーブル取り付け部 |

|

| C92. 修理中 電源ケーブル取り付け穴加工前 |

|

| C93. 修理中 電源ケーブル取り付け穴加工 |

|

| C94. 修理後 電源ケーブル取り付け部 |

|

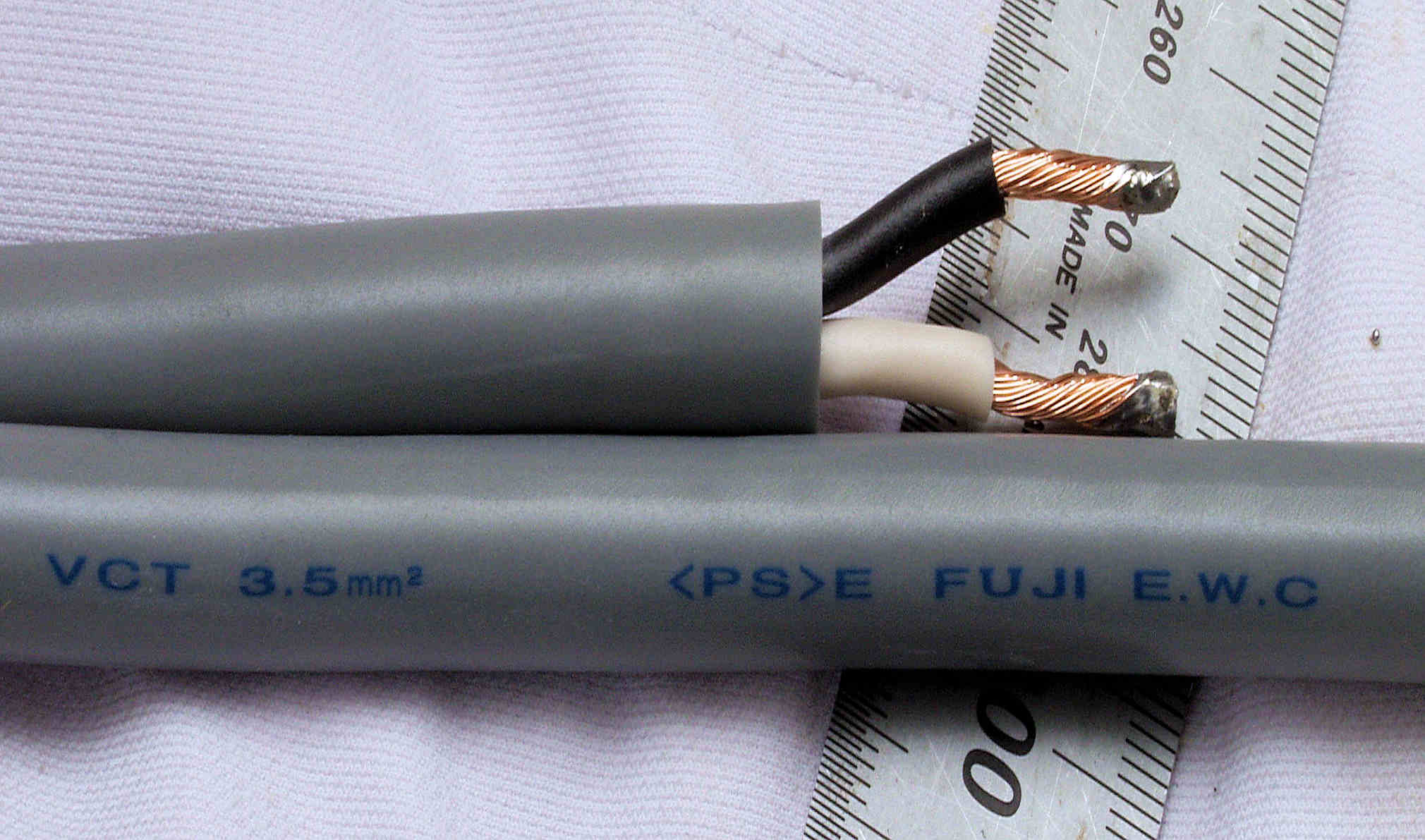

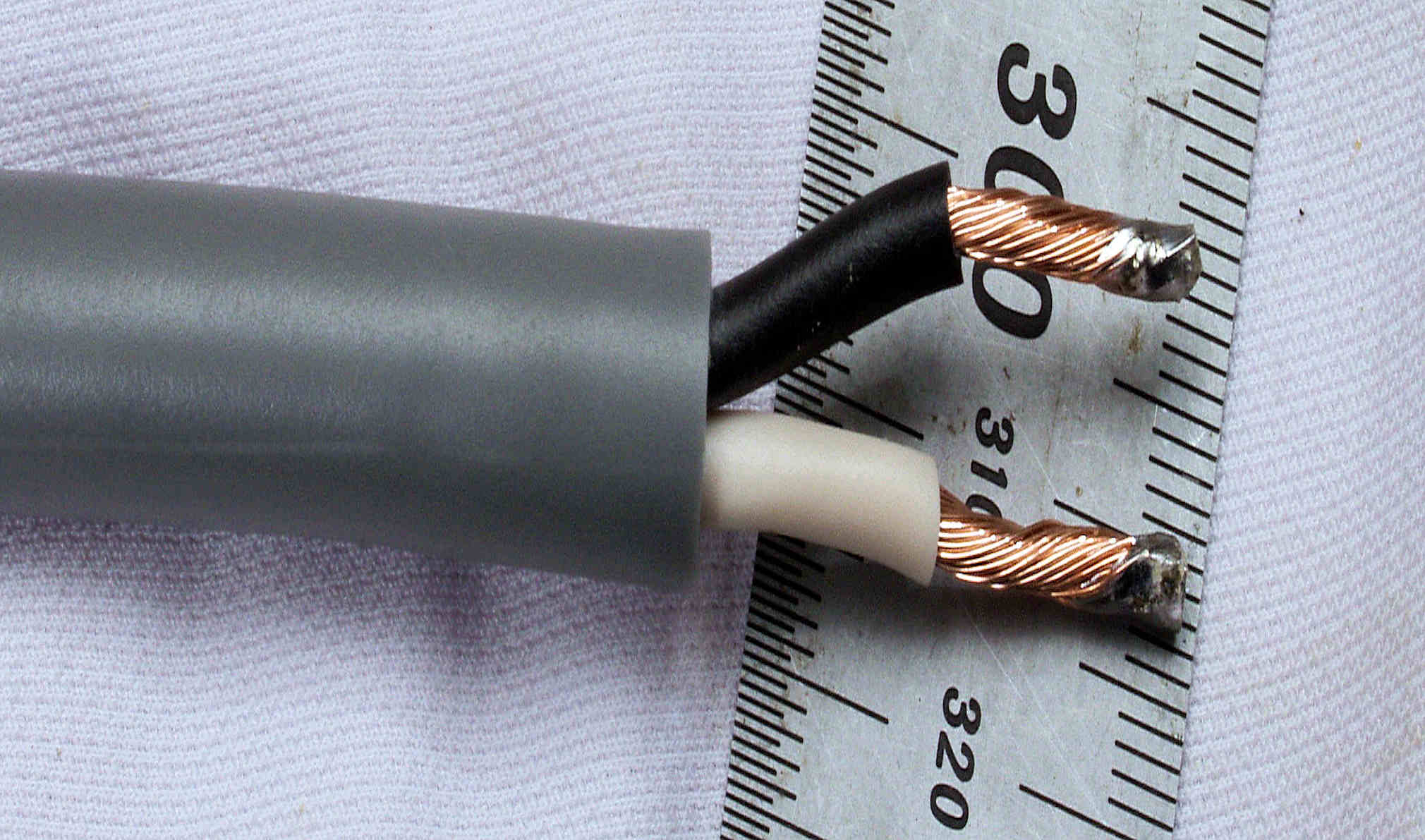

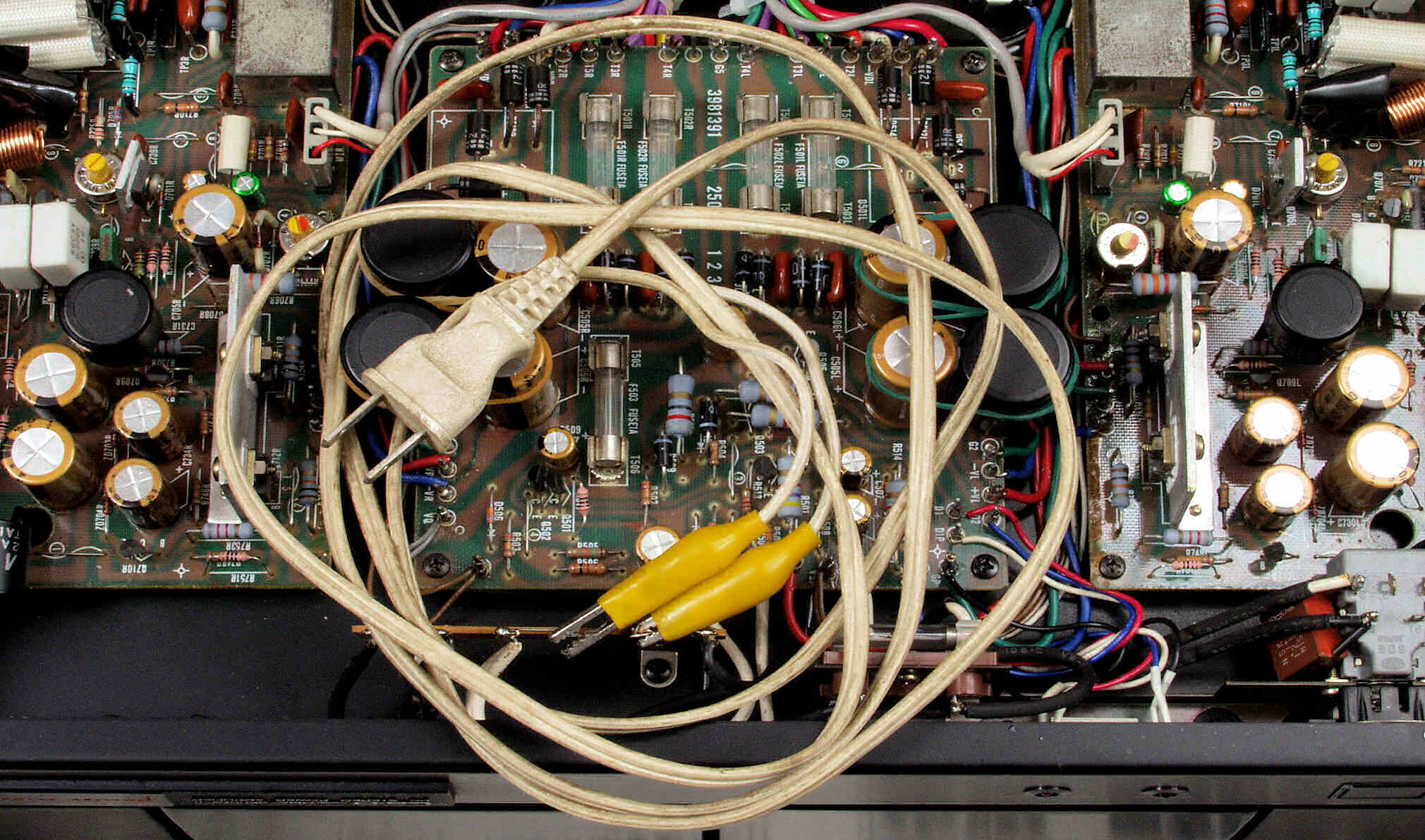

| C95. 修理中 使用する電源ケーブル(3.5スケヤ)、PSE法で絶縁皮膜が厚い。 |

|

| C96. 修理中 使用する電源ケーブル(3.5スケヤ)。 |

|

| C97. 修理中 使用する電源ケーブル(3.5スケヤ)、抜けないよう念の為、線先を半田で固定。 |

|

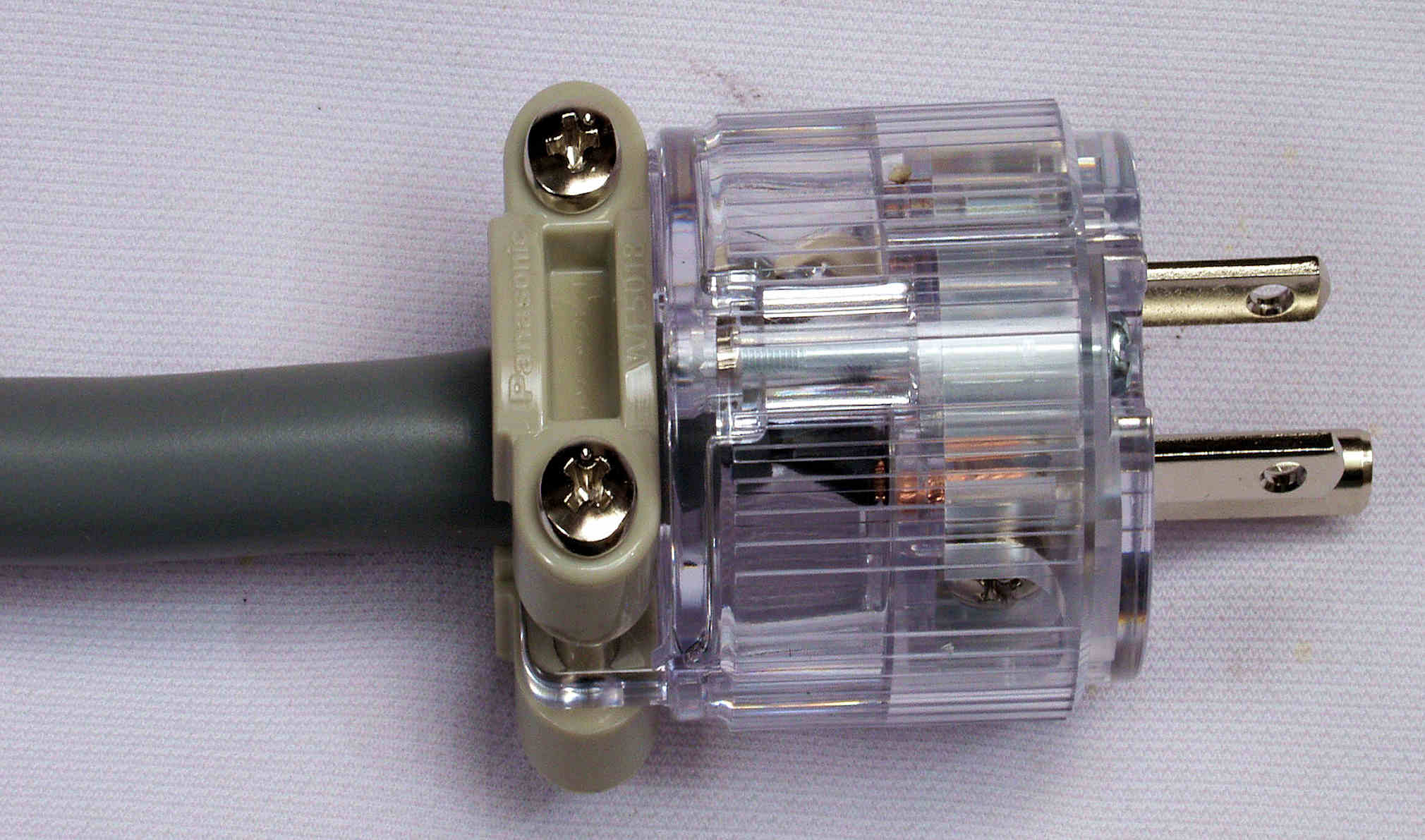

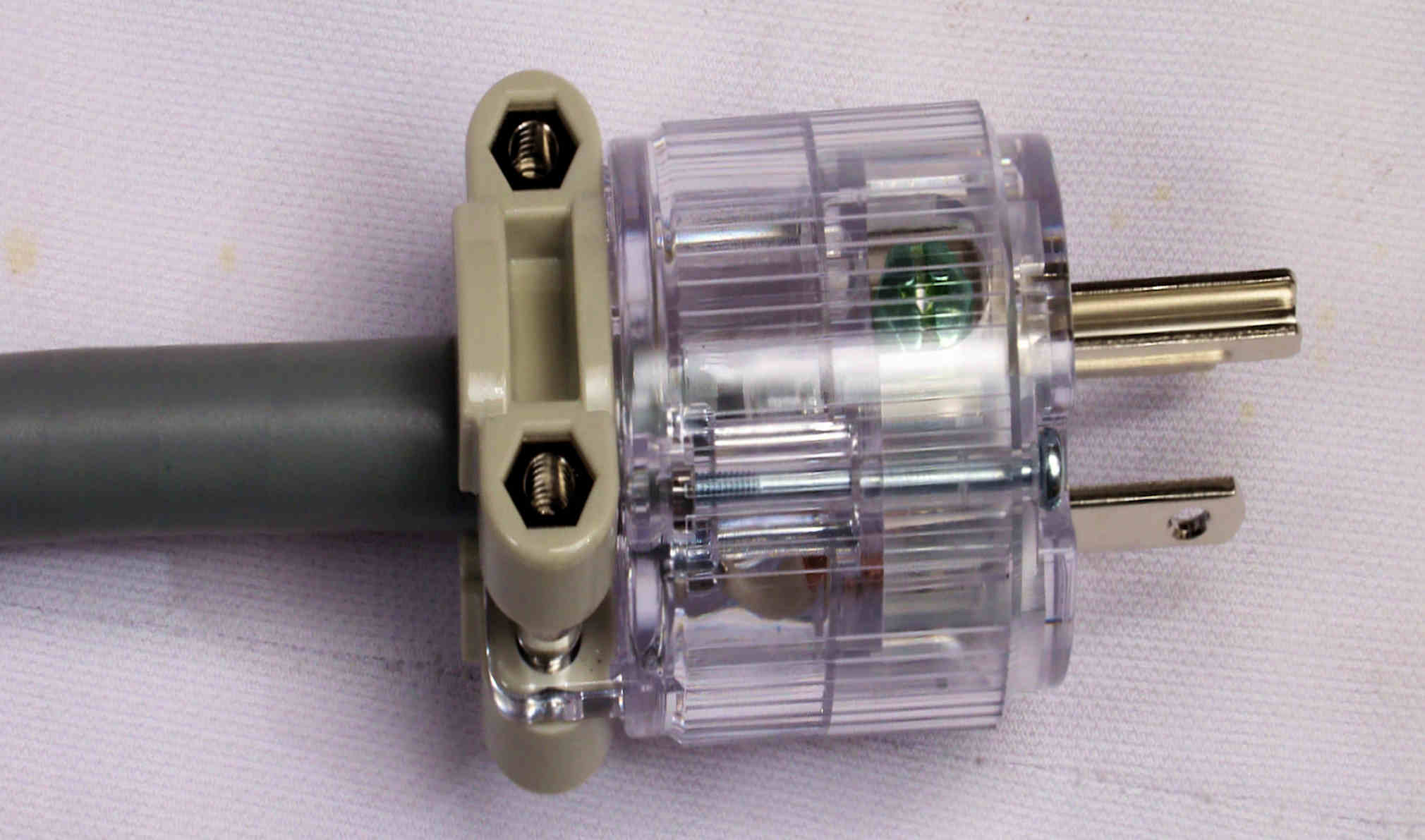

| C98. 修理後 3Pプラグ(PanasonicWF-5018)を付ける。 |

|

| C99. 修理後 3Pプラグを付ける、反対側。 |

|

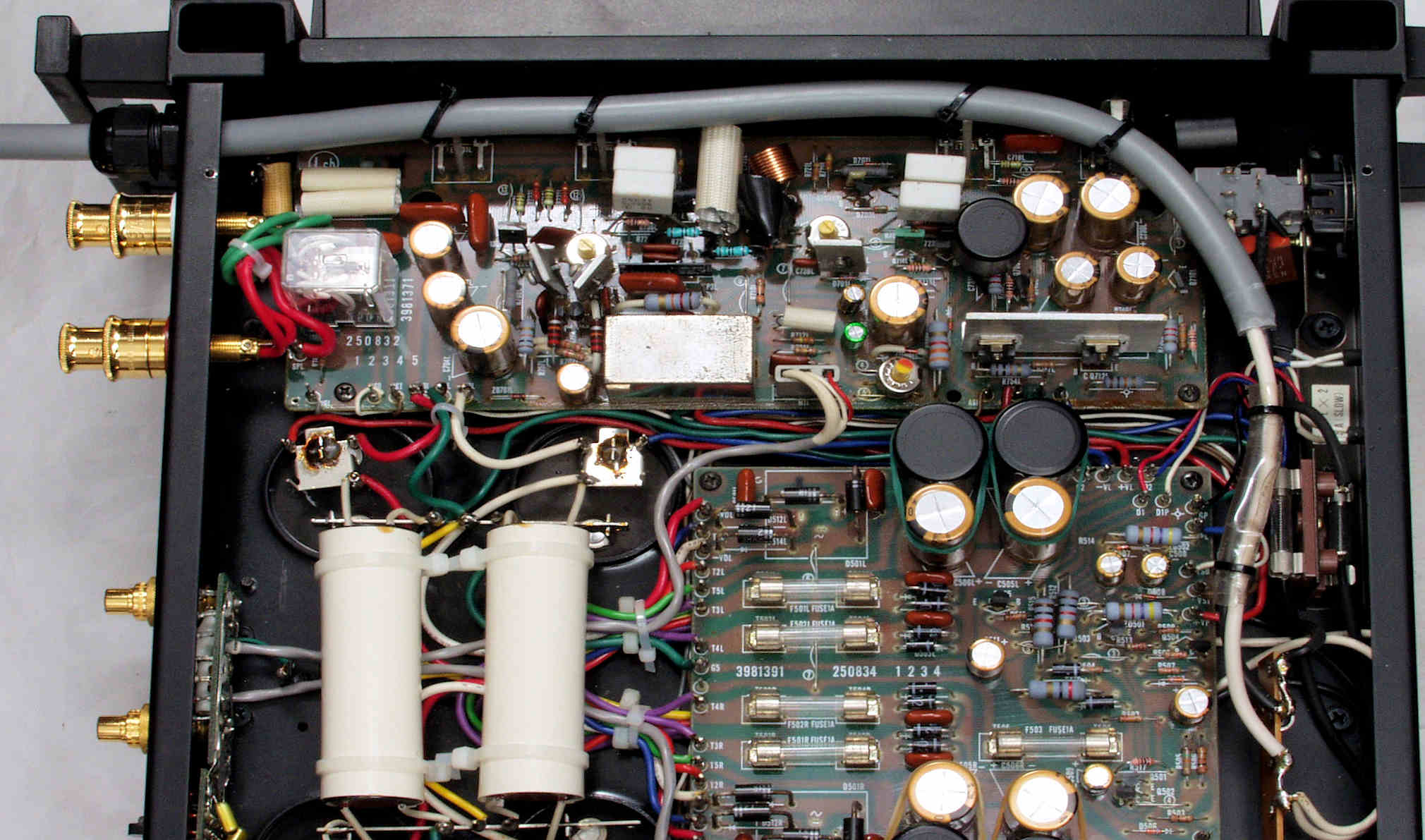

| C9A. 完成電源ケーブル引き回しの様子。 |

|

| CA1. 修理前 R側ドライブ基板へのラッピング線 |

|

| CA2. 修理後 R側ドライブ基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる |

|

| CA3. 修理前 L側ドライブ基板へのラッピング線 |

|

| CA4. 修理後 L側ドライブ基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる |

|

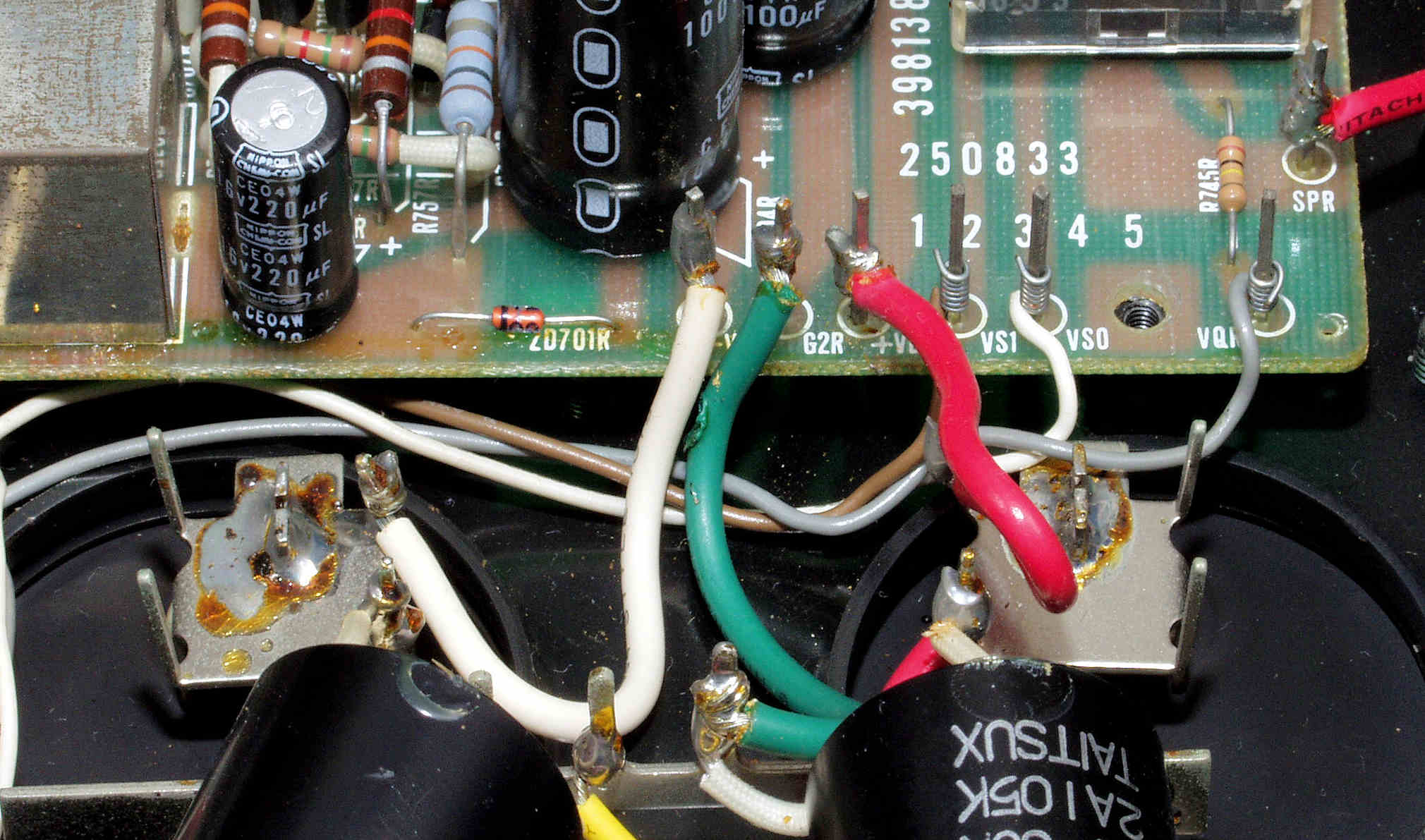

| CA5. 修理前 R側ドライブ基板-電源基板へのラッピング線 |

|

| CA6. 修理後 R側ドライブ基板-電源基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる |

|

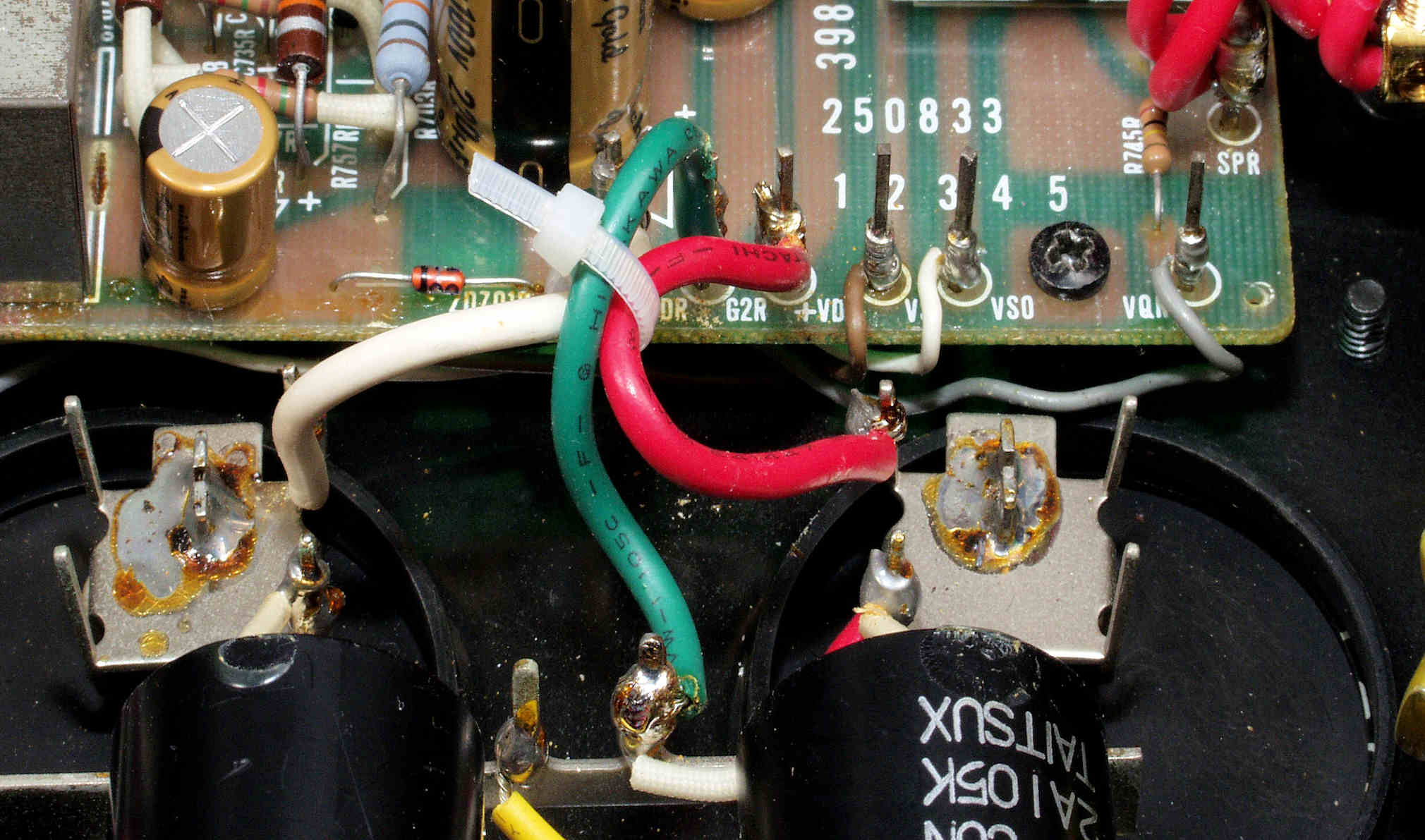

| CA7. 修理前 L側ドライブ基板-電源基板 |

|

| CA8. 修理後 L側ドライブ基板-電源基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる |

|

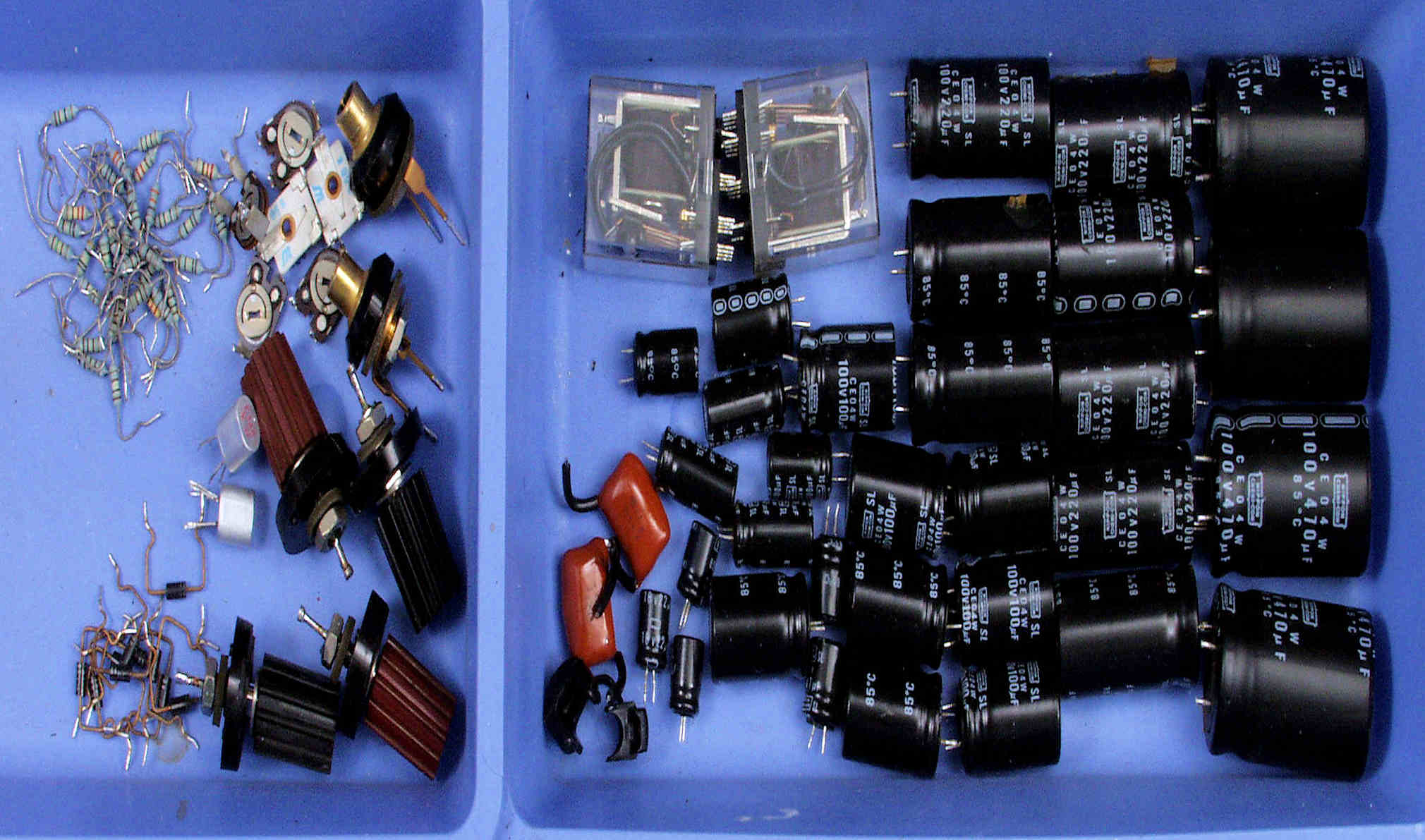

| CB1. 交換した部品 |

|

| CB2. 修理(交換)後 交換した電源ケーブルの取り付け部。 |

|

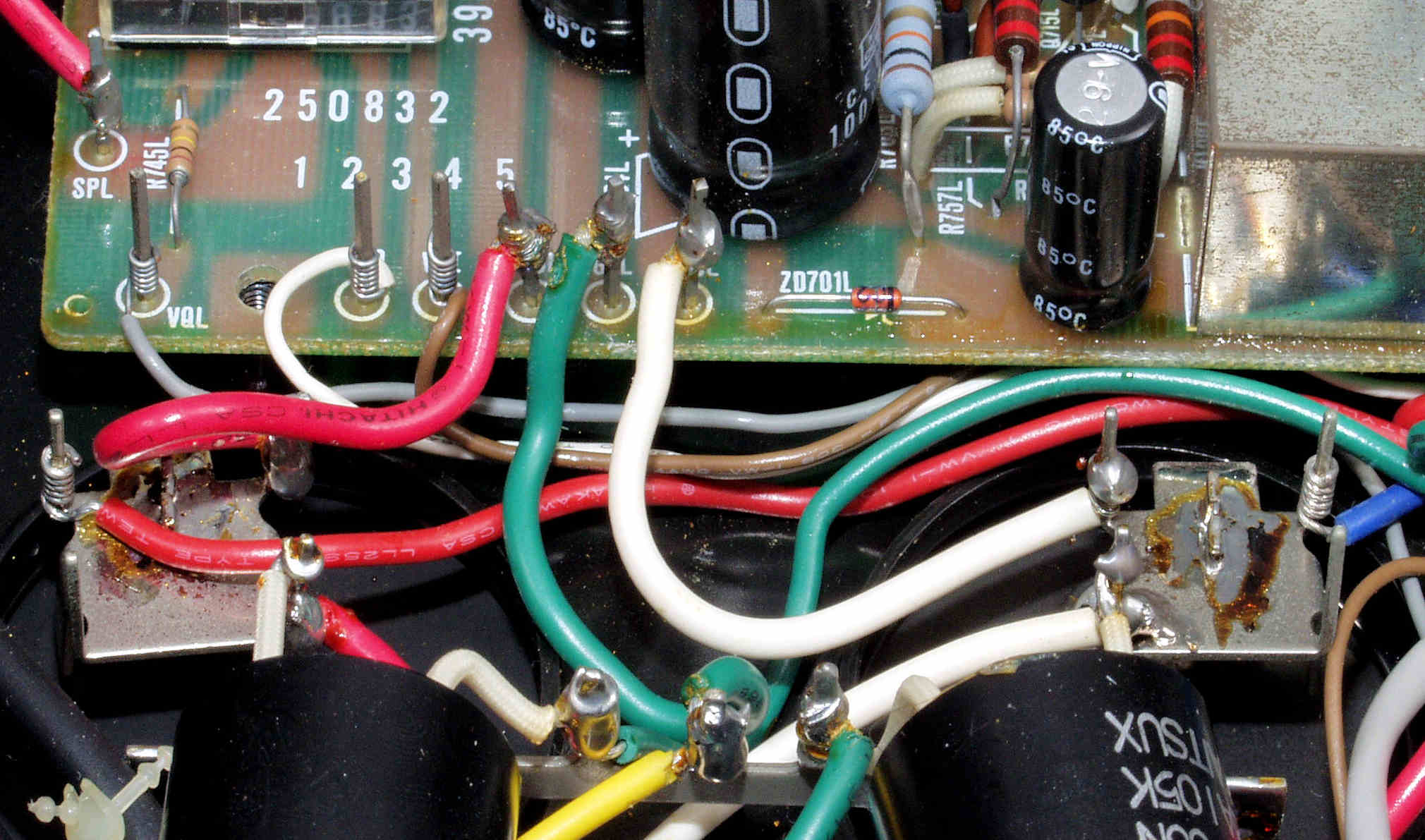

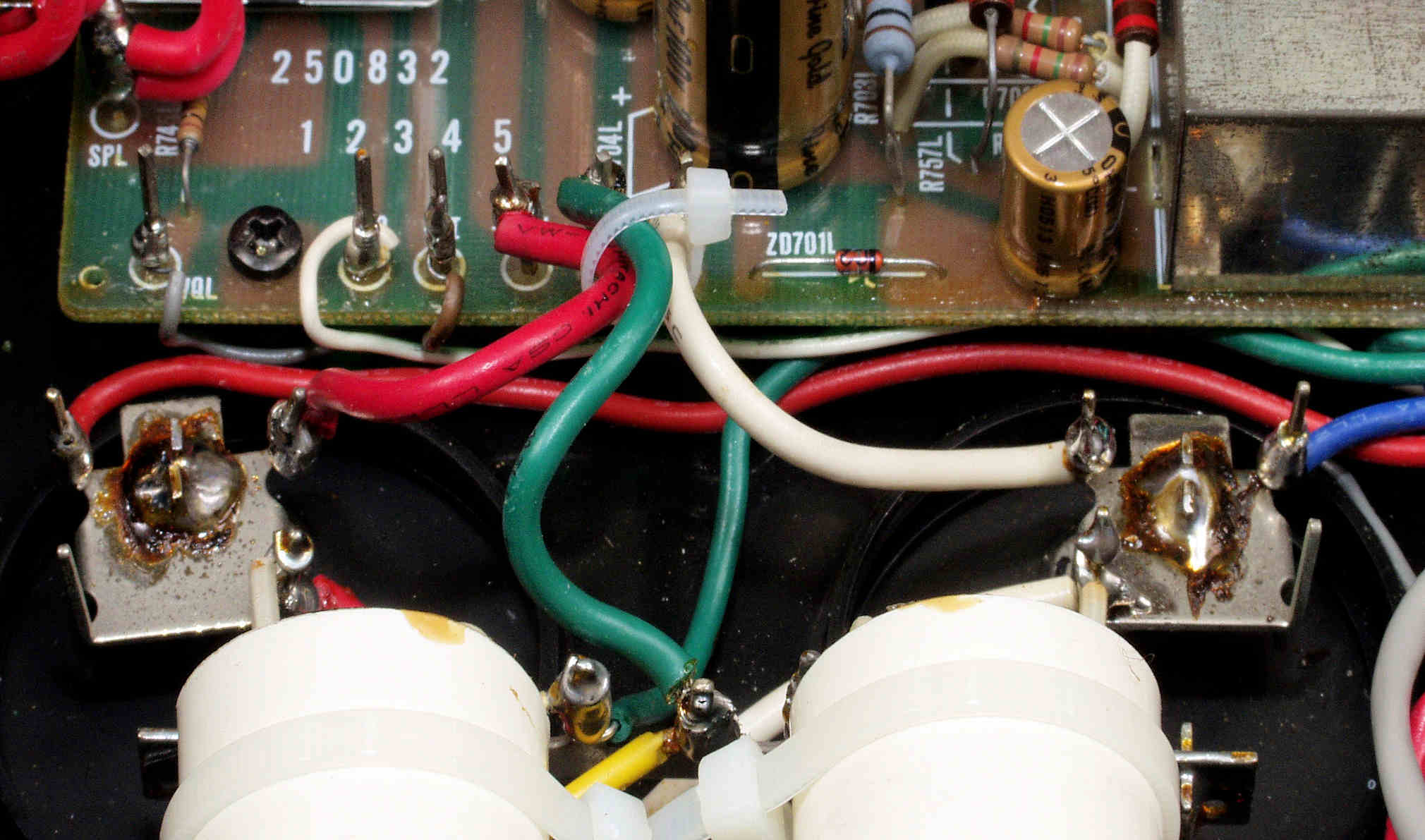

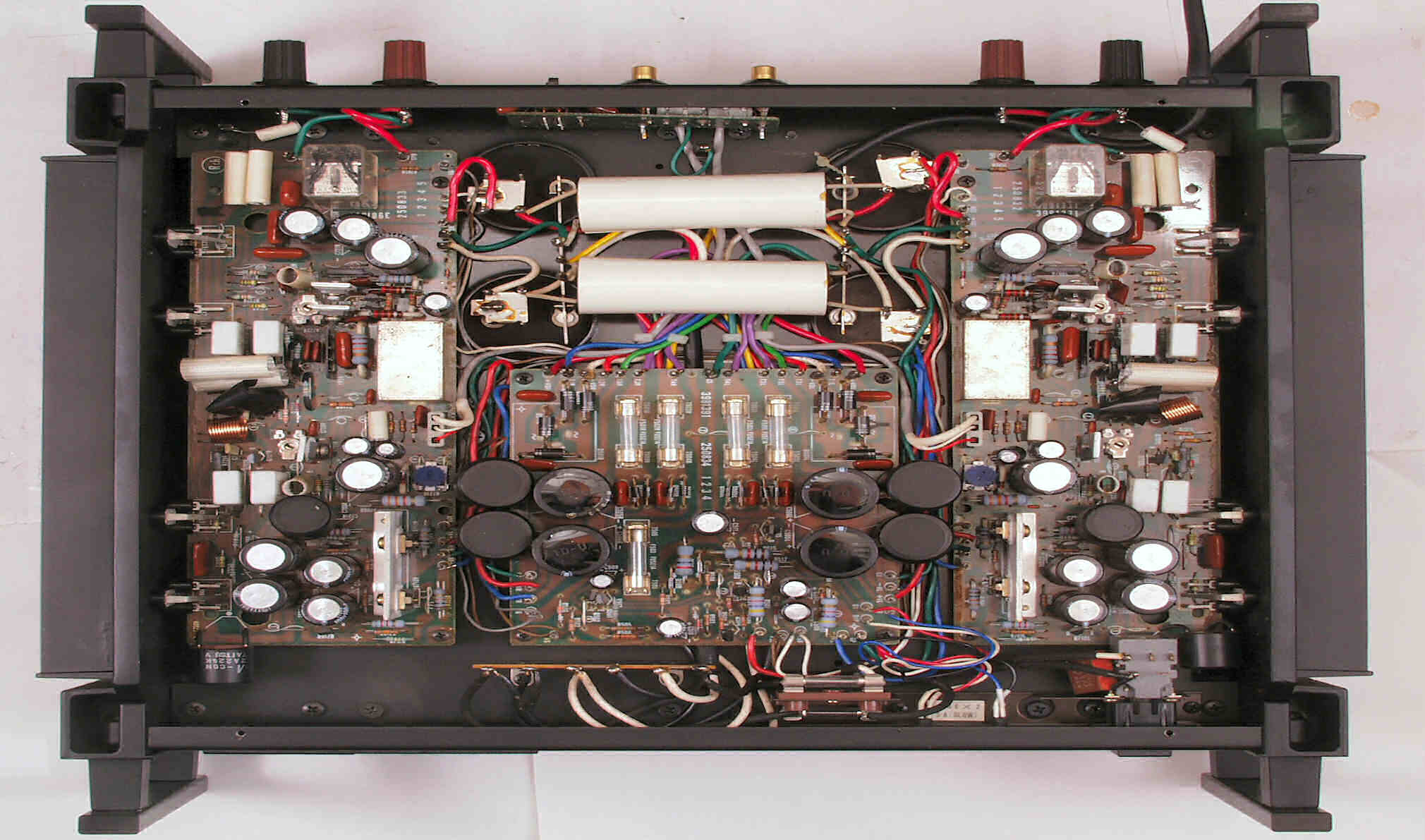

| CC1. 修理前 下から見る |

|

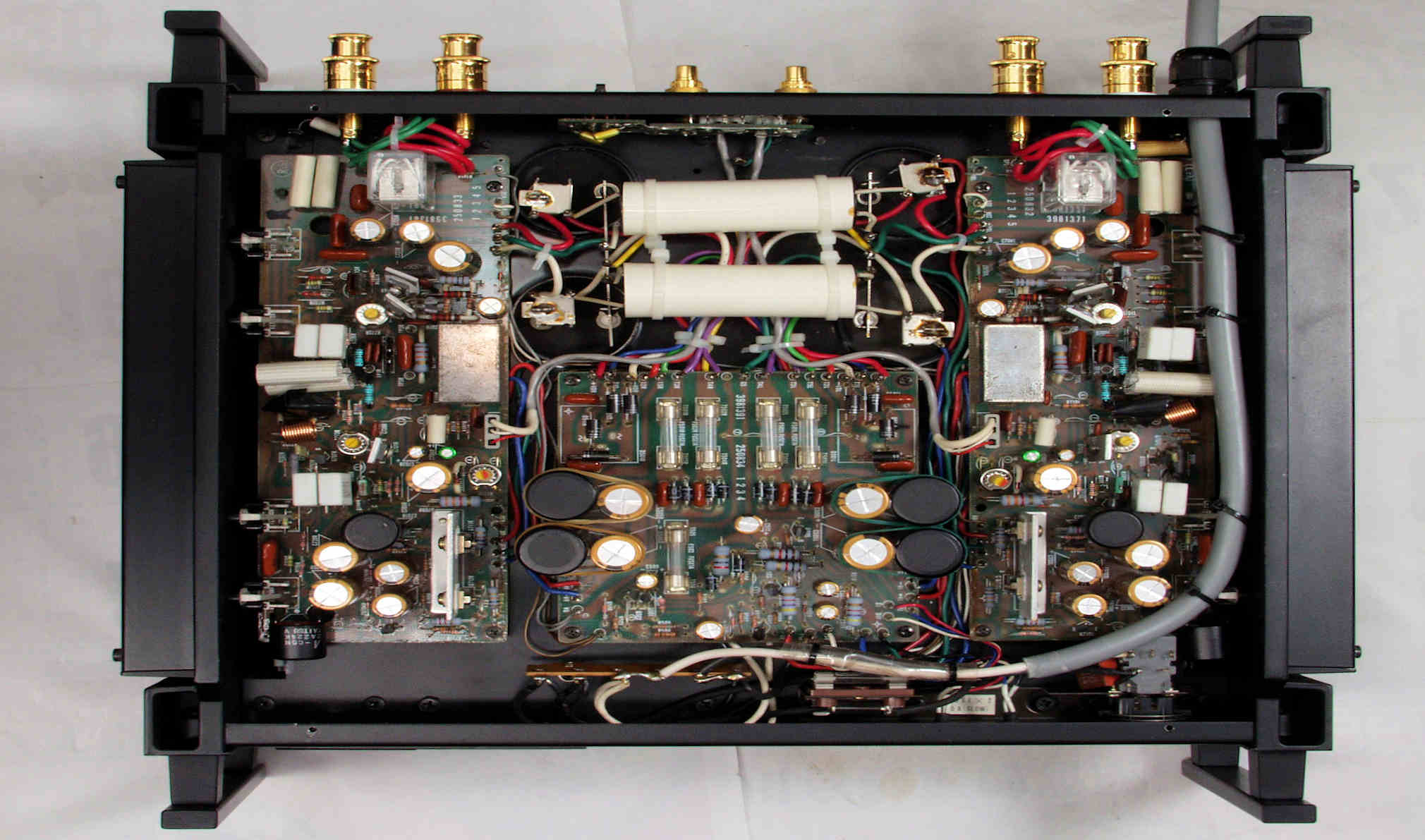

| CC2. 修理後 下から見る |

|

| CC3. 修理後 後ろから見る、綺麗になって嫁ぎます。 |

|

| CC4. 修理後 後ろからWBTの端子郡を見る 長年お世話に成ったAMP、この位の「ご褒美」は付けて上げても良いのでは? |

|

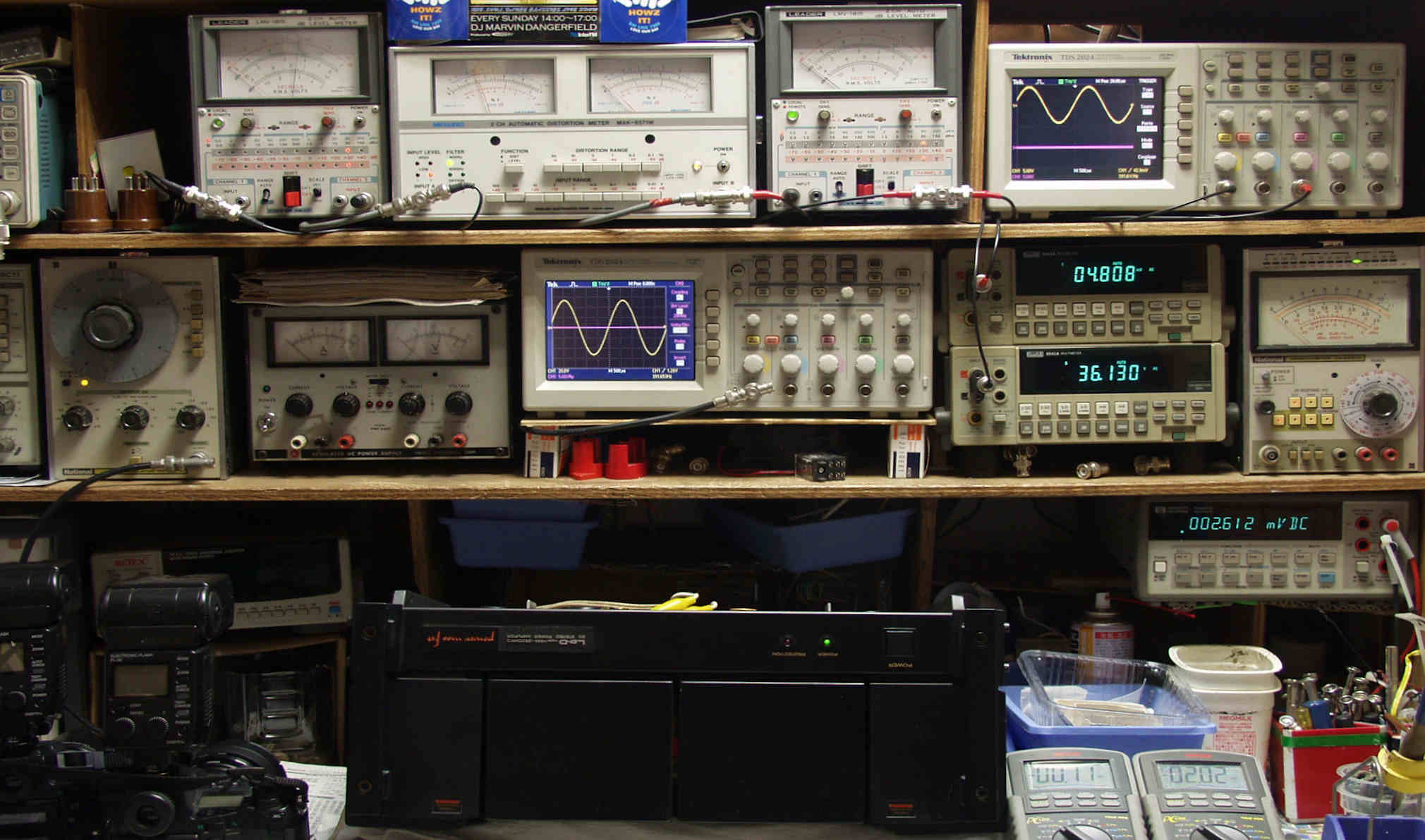

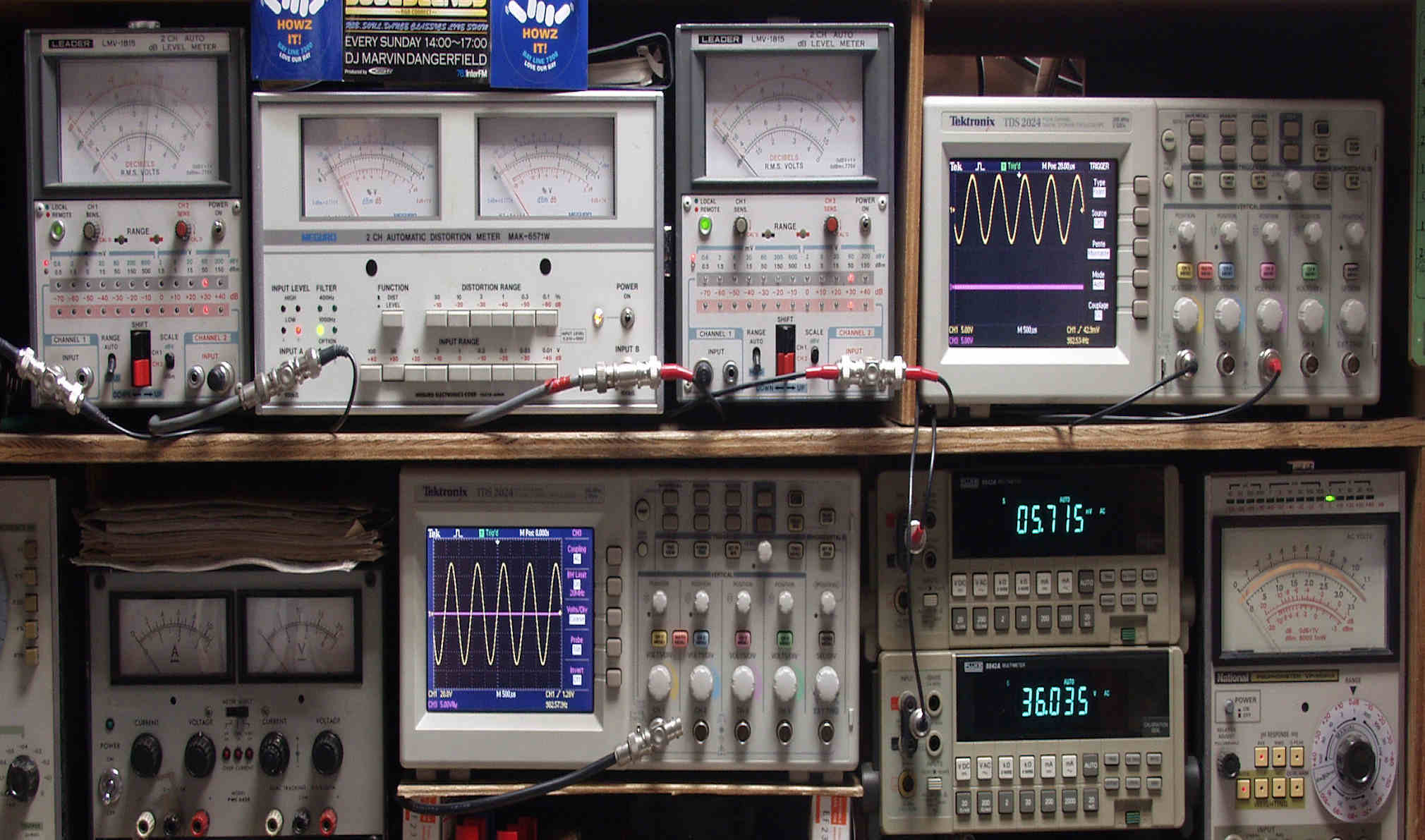

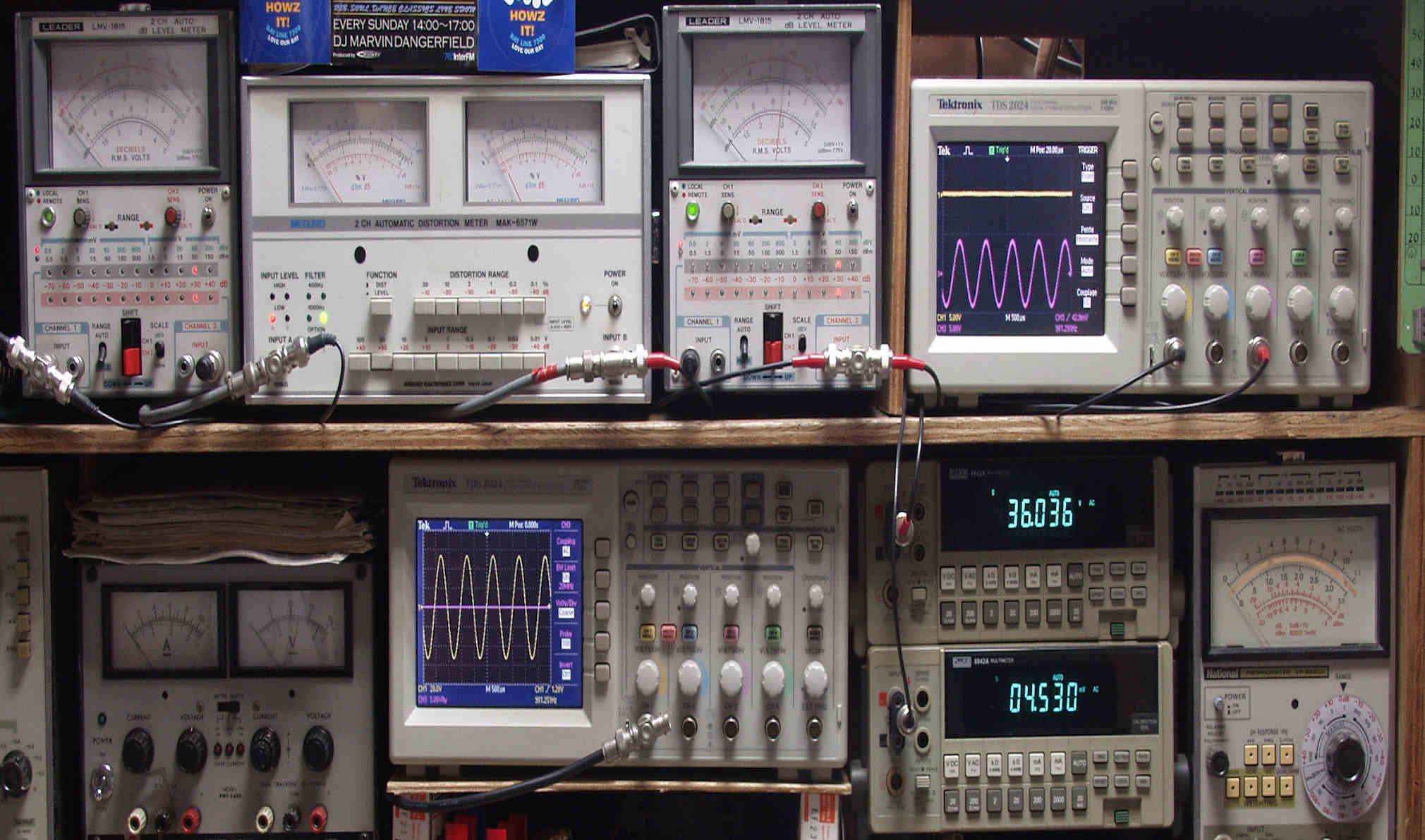

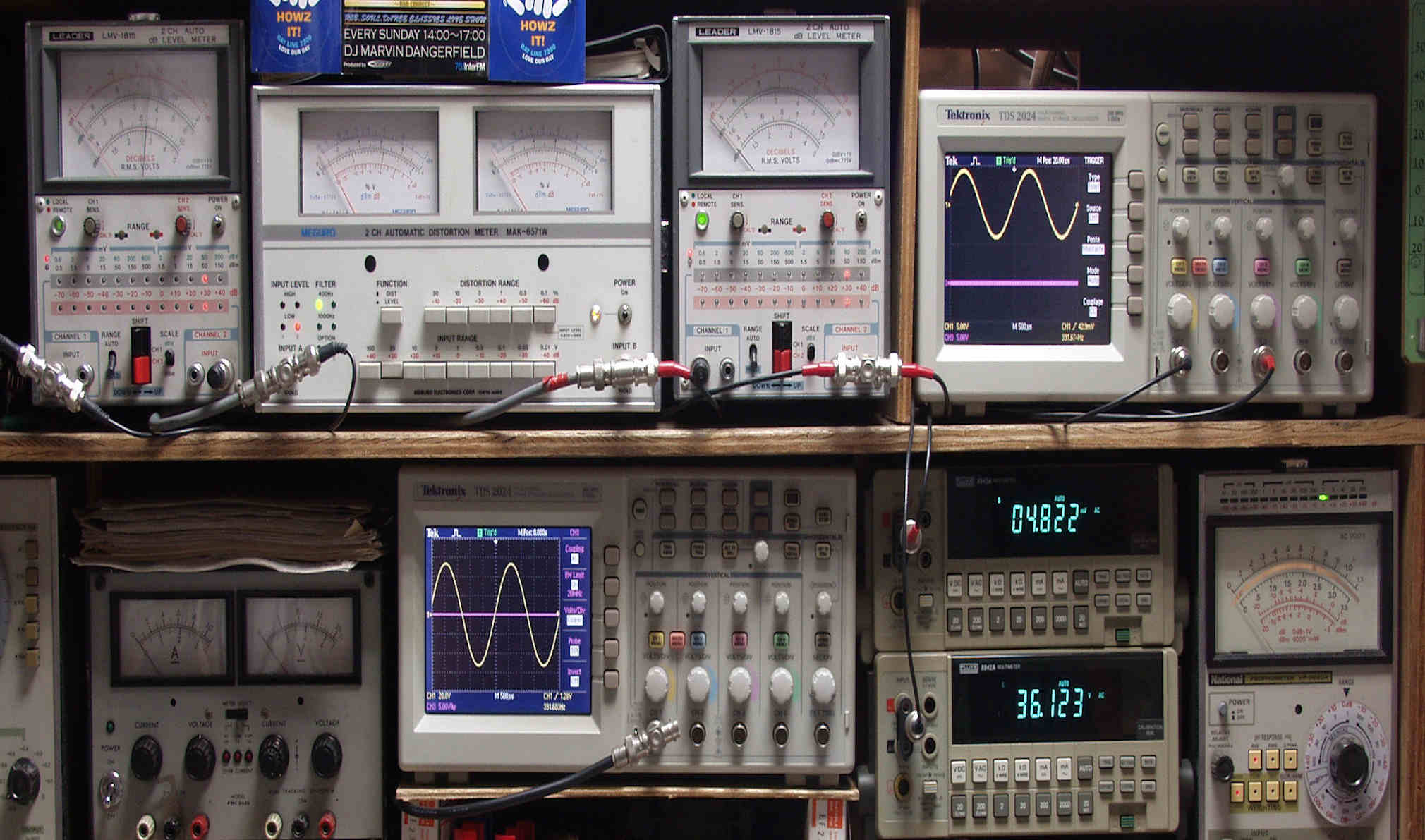

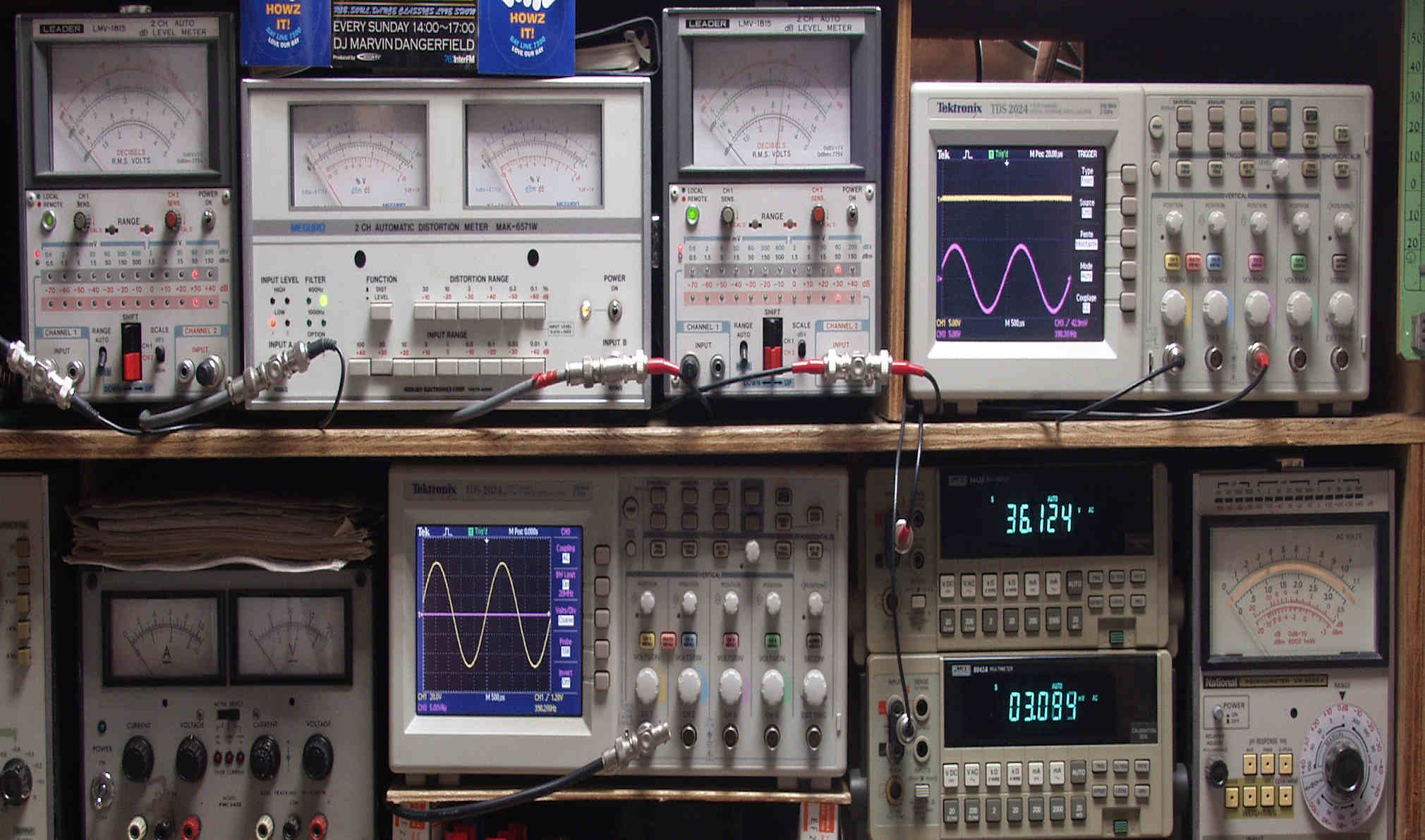

| E. 調整・測定 E11. 出力/歪み率測定・調整 「見方」。 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定。 下段中央 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル表示)。 上段左端 交流電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用。 上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力。 上段中右 交流電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用。 上段右端 オシロ=出力波形表示、 赤表示=R出力、黄色表示=L出力。(実際にはRL交流電圧計の出力「Max1V」を観測)。 下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定。 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定。 |

|

| E12. 交換する電源コードが入荷しないので、下記の細いテスト用の「鰐口クリップ付きコード」を使用した測定。 |

|

| E21. R側SP出力電圧36V=162W出力 0.02%歪み 1000HZ |

|

| E22. L側SP出力電圧36V=162W出力 0.02%歪み 1000HZ |

|

| E23. R側SP出力電圧36V=162W出力 0.02%歪み 400HZ |

|

| E24. L側SP出力電圧36V=162W出力 0.01%歪み 400HZ |

|

| E4. 完成 24時間エージング、右は「YAMAHA B-1. 4台目」 |

|

| |

| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2015 Amp Repair Studio All right reserved. |